-

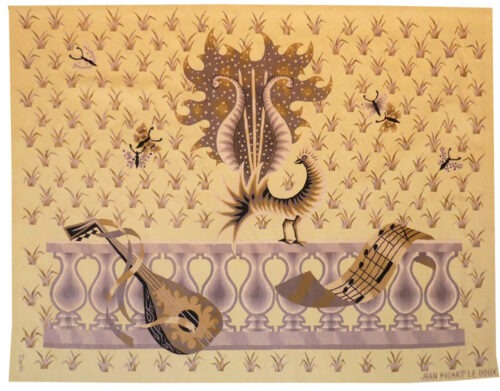

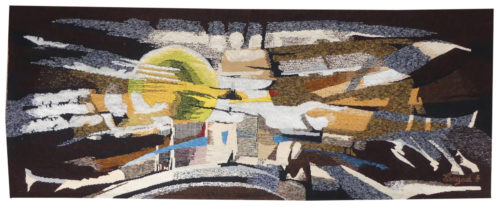

Concerto

Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Berthaut. Avec son bolduc signé. 1957. -

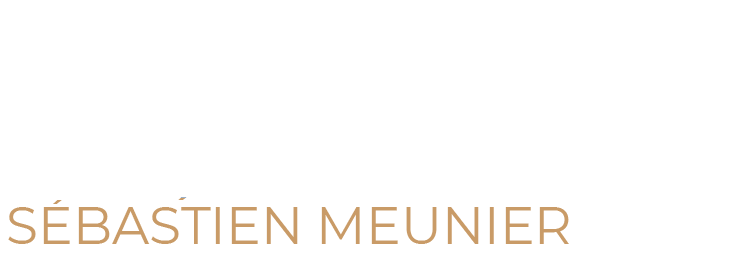

Oiseau à la balustrade

Tapisserie tissée par l'atelier Braquenié. Avec son bolduc. 1954. -

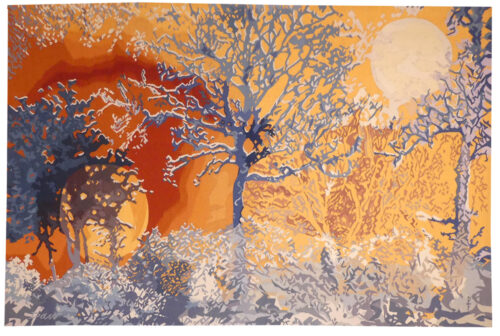

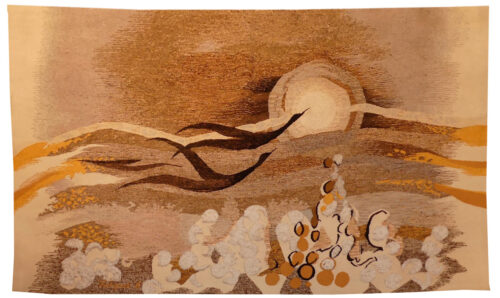

Essentiellement graveur, Davo reproduit en tapisserie ses recherches sur le médium, à base d’oxydations liées aux métaux déposés sur la plaque de cuivre, d’où ses effets d’irisation-solarisation.Tapisserie d’Aubusson tissée par l'atelier Pinton. Avec son bolduc, n°1/6. Circa 1980.

-

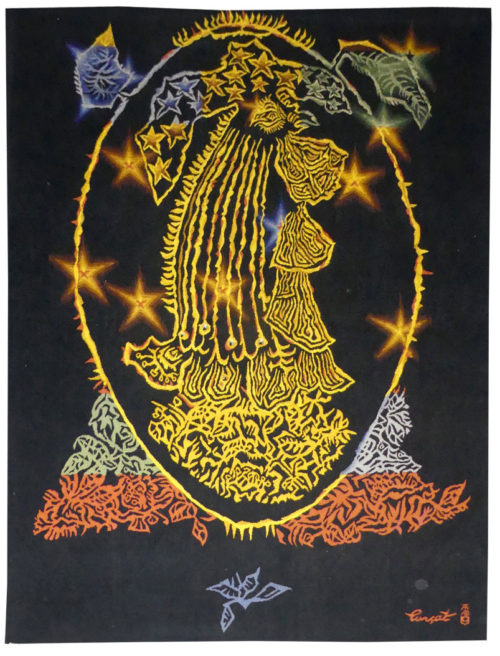

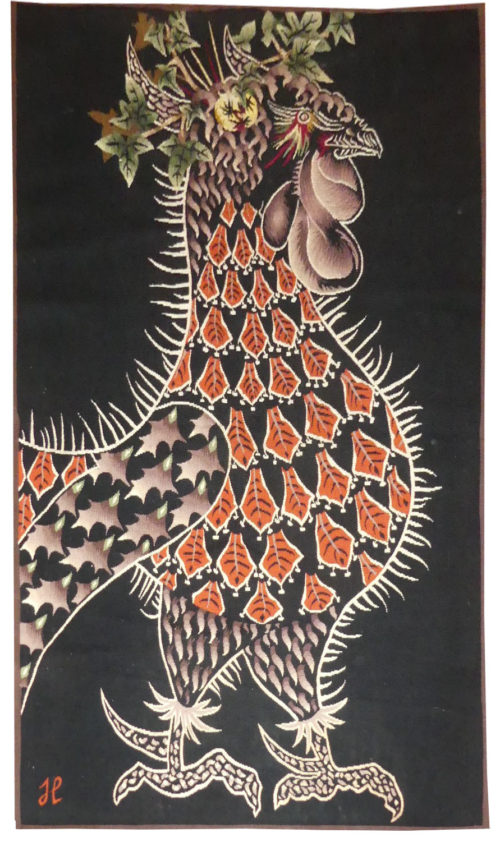

Faisan feu

Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Tabard. Avec son bolduc signé de l’artiste. Circa 1960.L’Œuvre de Lurçat est immense : c’est toutefois son rôle dans la rénovation de l’art de la tapisserie qui lui vaut d’être passé à la postérité. Dès 1917, il commence par des œuvres au canevas, puis, dans les années 20 et 30, il travaillera avec Marie Cuttoli. Sa première collaboration avec les Gobelins date de 1937, alors qu’il découvre simultanément la tenture de l’Apocalypse d’Angers qui l’incite définitivement à se consacrer à la tapisserie. Il abordera les questions techniques d’abord avec François Tabard, puis à l’occasion de son installation à Aubusson pendant la guerre, il définira son système : gros point, tons comptés, cartons dessinés numérotés. Une production gigantesque commence alors (plus de 1000 cartons), amplifiée par la volonté d‘entraîner ses amis peintres, la création de l’A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie) et la collaboration avec la galerie La Demeure et Denise Majorel, puis par son rôle d’inlassable propagateur du médium à travers le Monde. Son œuvre tissée témoigne d’un art d’imagier spécifiquement décoratif, dans une iconographie symbolique très personnelle, cosmogonique (soleil, planètes, zodiaque, 4 éléments…), végétale stylisée, animale (boucs, coqs, papillons, chimères…), se détachent sur un fond sans perspective (volontairement éloigné de la peinture), et destinée, dans ses cartons les plus ambitieux, à faire partager une vision à la fois poétique (il émaille d’ailleurs parfois ces tapisseries de citations) et philosophique (les grands thèmes sont abordés dès la guerre : la liberté, la résistance, la fraternité, la vérité… ) et dont le point culminant sera le « Chant du Monde » ( Musée Jean Lurçat, ancien hôpital Saint-Jean, Angers) , inachevé à sa mort. Cette tête de coq de profil apparaît dans différents cartons (« Feux bleus », « la chanson de Roland »,…) : elle y apparaît, avec sa mandorle, comme en réserve, irradiante, sur le fond noir. Le titre, en passant du coq au faisan, permet un jeu de mot sur « faire feu ». Bibliographie : Tapisseries de Jean Lurçat 1939-1957, Pierre Vorms Editeur, 1957 Cat. Expo. Lurçat, 10 ans après, Musée d'Art moderne de la ville de Paris, 1976 Cat. Expo. Les domaines de Jean Lurçat, Angers, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, 1986 Colloque Jean Lurçat et la renaissance de la tapisserie à Aubusson, Aubusson, Musée départemental de la Tapisserie, 1992 Cat. Expo. Dialogues avec Lurçat, Musées de Basse-Normandie, 1992 Cat. Expo. Jean Lurçat, Donation Simone Lurçat, Académie des Beaux-Arts, 2004 Gérard Denizeau, Jean Lurçat, Liénart, 2013 Cat. Expo. Jean Lurçat au seul bruit du soleil, Paris, galerie des Gobelins, 2016 -

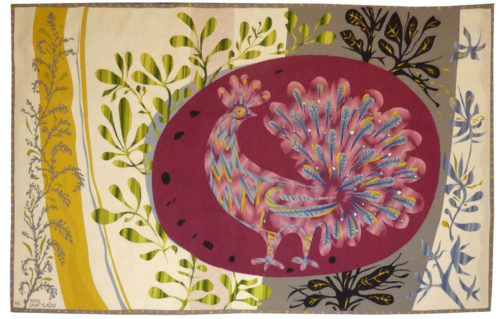

Coq

L’Œuvre de Lurçat est immense : c’est toutefois son rôle dans la rénovation de l’art de la tapisserie qui lui vaut d’être passé à la postérité. Dès 1917, il commence par des œuvres au canevas, puis, dans les années 20 et 30, il travaillera avec Marie Cuttoli. Sa première collaboration avec les Gobelins date de 1937, alors qu’il découvre simultanément la tenture de l’Apocalypse d’Angers qui l’incite définitivement à se consacrer à la tapisserie. Il abordera les questions techniques d’abord avec François Tabard, puis à l’occasion de son installation à Aubusson pendant la guerre, il définira son système : gros point, tons comptés, cartons dessinés numérotés. Une production gigantesque commence alors (plus de 1000 cartons), amplifiée par la volonté d‘entraîner ses amis peintres, la création de l’A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie) et la collaboration avec la galerie La Demeure et Denise Majorel, puis par son rôle d’inlassable propagateur du médium à travers le Monde. Son œuvre tissée témoigne d’un art d’imagier spécifiquement décoratif, dans une iconographie symbolique très personnelle, cosmogonique (soleil, planètes, zodiaque, 4 éléments…), végétale stylisée, animale (boucs, coqs, papillons, chimères…), se détachent sur un fond sans perspective (volontairement éloigné de la peinture), et destinée, dans ses cartons les plus ambitieux, à faire partager une vision à la fois poétique (il émaille d’ailleurs parfois ces tapisseries de citations) et philosophique (les grands thèmes sont abordés dès la guerre : la liberté, la résistance, la fraternité, la vérité… ) et dont le point culminant sera le « Chant du Monde » ( Musée Jean Lurçat, ancien hôpital Saint-Jean, Angers) , inachevé à sa mort. Le coq, sous différentes formes, avec différents attributs, jouant différents rôles, est la figure centrale du bestiaire de Lurçat, une sorte de figure de style déclinée à l’infini : la singularité vient ici de la couronne de lierres, et des plumes-feuilles, exemplaires des synthèses animal-végétal, propres à l’artiste. Bibliographie : Cat. Expo. La tapisserie française, Musée d’art moderne, Paris, 1946 Tapisseries de Jean Lurçat 1939-1957, Pierre Vorms Editeur, 1957 Cat. Expo. Jean Lurçat, tapisseries de la fondation Rothmans, Musée de Metz, 1969 Cat. Expo. Lurçat, 10 ans après, Musée d’Art moderne de la ville de Paris, 1976 Cat. Expo. Les domaines de Jean Lurçat, Angers, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, 1986 Colloque Jean Lurçat et la renaissance de la tapisserie à Aubusson, Aubusson, Musée départemental de la Tapisserie, 1992 Cat. Expo. Dialogues avec Lurçat, Musées de Basse-Normandie, 1992 Cat. Expo. Jean Lurçat, Donation Simone Lurçat, Académie des Beaux-Arts, 2004 Gérard Denizeau, Jean Lurçat, Liénart, 2013 Cat. Expo. Jean Lurçat, Meister der französischen Moderne, Halle, Kunsthalle, 2016 Cat. Expo. Jean Lurçat au seul bruit du soleil, Paris, galerie des Gobelins, 2016Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Goubely. Avec son bolduc effacé. Circa 1950. -

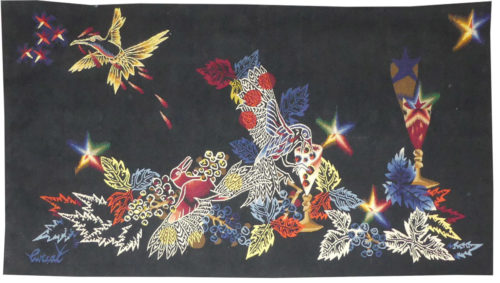

Oiseaux et grappes

L’Œuvre de Lurçat est immense : c’est toutefois son rôle dans la rénovation de l’art de la tapisserie qui lui vaut d’être passé à la postérité. Dès 1917, il commence par des œuvres au canevas, puis, dans les années 20 et 30, il travaillera avec Marie Cuttoli. Sa première collaboration avec les Gobelins date de 1937, alors qu’il découvre simultanément la tenture de l’Apocalypse d’Angers qui l’incite définitivement à se consacrer à la tapisserie. Il abordera les questions techniques d’abord avec François Tabard, puis à l’occasion de son installation à Aubusson pendant la guerre, il définira son système : gros point, tons comptés, cartons dessinés numérotés. Une production gigantesque commence alors (plus de 1000 cartons), amplifiée par la volonté d‘entraîner ses amis peintres, la création de l’A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie) et la collaboration avec la galerie La Demeure et Denise Majorel, puis par son rôle d’inlassable propagateur du médium à travers le Monde. Son œuvre tissée témoigne d’un art d’imagier spécifiquement décoratif, dans une iconographie symbolique très personnelle, cosmogonique (soleil, planètes, zodiaque, 4 éléments…), végétale stylisée, animale (boucs, coqs, papillons, chimères…), se détachent sur un fond sans perspective (volontairement éloigné de la peinture), et destinée, dans ses cartons les plus ambitieux, à faire partager une vision à la fois poétique (il émaille d’ailleurs parfois ces tapisseries de citations) et philosophique (les grands thèmes sont abordés dès la guerre : la liberté, la résistance, la fraternité, la vérité… ) et dont le point culminant sera le « Chant du Monde » ( Musée Jean Lurçat, ancien hôpital Saint-Jean, Angers) , inachevé à sa mort. Synthèse des motifs toujours : vignes, grappes, verres apparaissent d’habitude dans les tables dressées de l’artiste, tandis que les oiseaux répondent habituellement aux poissons. Moins de symboles ici, comme en témoigne le titre, purement descriptif, comme une évocation des nuisances subies par les vignerons. Bibliographie : Tapisseries de Jean Lurçat 1939-1957, Pierre Vorms Editeur, 1957 Cat. Expo. Lurçat, 10 ans après, Musée d’Art moderne de la ville de Paris, 1976 Cat. Expo. Les domaines de Jean Lurçat, Angers, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, 1986 Colloque Jean Lurçat et la renaissance de la tapisserie à Aubusson, Aubusson, Musée départemental de la Tapisserie, 1992 Cat. Expo. Dialogues avec Lurçat, Musées de Basse-Normandie, 1992 Cat. Expo. Jean Lurçat, Donation Simone Lurçat, Académie des Beaux-Arts, 2004 Gérard Denizeau, Jean Lurçat, Liénart, 2013 Cat. Expo. Jean Lurçat, Meister der französischen Moderne, Halle, Kunsthalle, 2016 Cat. Expo. Jean Lurçat au seul bruit du soleil, Paris, galerie des Gobelins, 2016Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Pinton. Avec son bolduc. Circa 1950. -

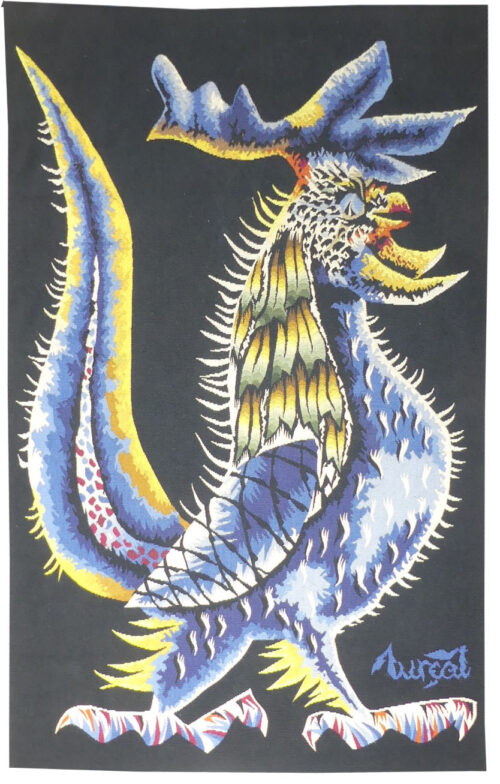

Coq sabreur

L’Œuvre de Lurçat est immense : c’est toutefois son rôle dans la rénovation de l’art de la tapisserie qui lui vaut d’être passé à la postérité. Dès 1917, il commence par des œuvres au canevas, puis, dans les années 20 et 30, il travaillera avec Marie Cuttoli. Sa première collaboration avec les Gobelins date de 1937, alors qu’il découvre simultanément la tenture de l’Apocalypse d’Angers qui l’incite définitivement à se consacrer à la tapisserie. Il abordera les questions techniques d’abord avec François Tabard, puis à l’occasion de son installation à Aubusson pendant la guerre, il définira son système : gros point, tons comptés, cartons dessinés numérotés. Une production gigantesque commence alors (plus de 1000 cartons), amplifiée par la volonté d‘entraîner ses amis peintres, la création de l’A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie) et la collaboration avec la galerie La Demeure et Denise Majorel, puis par son rôle d’inlassable propagateur du médium à travers le Monde. Son œuvre tissée témoigne d’un art d’imagier spécifiquement décoratif, dans une iconographie symbolique très personnelle, cosmogonique (soleil, planètes, zodiaque, 4 éléments…), végétale stylisée, animale (boucs, coqs, papillons, chimères…), se détachent sur un fond sans perspective (volontairement éloigné de la peinture), et destinée, dans ses cartons les plus ambitieux, à faire partager une vision à la fois poétique (il émaille d’ailleurs parfois ces tapisseries de citations) et philosophique (les grands thèmes sont abordés dès la guerre : la liberté, la résistance, la fraternité, la vérité… ) et dont le point culminant sera le « Chant du Monde » ( Musée Jean Lurçat, ancien hôpital Saint-Jean, Angers) , inachevé à sa mort. Dans la longue, et variée, généalogie des coqs de Lurçat, notre « coq sabreur » (un pléonasme ?!), est une figure tardive (1961 seulement), mais il s’agit en partie d’une reprise inversée du « Guerrier », bien antérieur, d’où les emblèmes tricolores typiques des créations de la Guerre. Un exemplaire est conservé à la Cité de la Tapisserie, Aubusson. Bibliographie : Tapisseries de Jean Lurçat 1939-1957, Pierre Vorms Editeur, 1957 Cat. Expo. Lurçat, 10 ans après, Musée d’Art moderne de la ville de Paris, 1976 Cat. Expo. Les domaines de Jean Lurçat, Angers, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, 1986 Colloque Jean Lurçat et la renaissance de la tapisserie à Aubusson, Aubusson, Musée départemental de la Tapisserie, 1992 Cat. Expo. Dialogues avec Lurçat, Musées de Basse-Normandie, 1992 Cat. Expo. Jean Lurçat, Donation Simone Lurçat, Académie des Beaux-Arts, 2004 Gérard Denizeau, Denise Majorel, une vie pour la tapisserie, Aubusson, Musée départemental de la tapisserie, reproduit p.59 Gérard Denizeau, Jean Lurçat, Liénart, 2013, reproduit fig.154 Cat. Expo. Jean Lurçat, Meister der französischen Moderne, Halle, Kunsthalle, 2016 Cat. Expo. Jean Lurçat au seul bruit du soleil, Paris, galerie des Gobelins, 2016Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Picaud. Avec son bolduc signé de l'artiste. 1961. -

Coqthon

L’Œuvre de Lurçat est immense : c’est toutefois son rôle dans la rénovation de l’art de la tapisserie qui lui vaut d’être passé à la postérité. Dès 1917, il commence par des œuvres au canevas, puis, dans les années 20 et 30, il travaillera avec Marie Cuttoli. Sa première collaboration avec les Gobelins date de 1937, alors qu’il découvre simultanément la tenture de l’Apocalypse d’Angers qui l’incite définitivement à se consacrer à la tapisserie. Il abordera les questions techniques d’abord avec François Tabard, puis à l’occasion de son installation à Aubusson pendant la guerre, il définira son système : gros point, tons comptés, cartons dessinés numérotés. Une production gigantesque commence alors (plus de 1000 cartons), amplifiée par la volonté d‘entraîner ses amis peintres, la création de l’A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie) et la collaboration avec la galerie La Demeure et Denise Majorel, puis par son rôle d’inlassable propagateur du médium à travers le Monde. Son œuvre tissée témoigne d’un art d’imagier spécifiquement décoratif, dans une iconographie symbolique très personnelle, cosmogonique (soleil, planètes, zodiaque, 4 éléments…), végétale stylisée, animale (boucs, coqs, papillons, chimères…), se détachent sur un fond sans perspective (volontairement éloigné de la peinture), et destinée, dans ses cartons les plus ambitieux, à faire partager une vision à la fois poétique (il émaille d’ailleurs parfois ces tapisseries de citations) et philosophique (les grands thèmes sont abordés dès la guerre : la liberté, la résistance, la fraternité, la vérité… ) et dont le point culminant sera le « Chant du Monde » ( Musée Jean Lurçat, ancien hôpital Saint-Jean, Angers) , inachevé à sa mort. S’il est un motif qui traverse l’œuvre de Lurçat, c’est celui du coq, décliné à l’infini. Il permet aussi des associations insolites, des synthèses (coqthon, et non pas coq et thon) entre éléments, règnes, milieux naturels…. Bibliographie : Tapisseries de Jean Lurçat 1939-1957, Pierre Vorms Editeur, 1957 Cat. Expo. Lurçat, 10 ans après, Musée d’Art moderne de la ville de Paris, 1976 Cat. Expo. Les domaines de Jean Lurçat, Angers, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, 1986 Colloque Jean Lurçat et la renaissance de la tapisserie à Aubusson, Aubusson, Musée départemental de la Tapisserie, 1992 Cat. Expo. Dialogues avec Lurçat, Musées de Basse-Normandie, 1992 Cat. Expo. Jean Lurçat, Donation Simone Lurçat, Académie des Beaux-Arts, 2004 Gérard Denizeau, Denise Majorel, une vie pour la tapisserie, Aubusson, Musée départemental de la tapisserie Gérard Denizeau, Jean Lurçat, Liénart, 2013 Cat. Expo. Jean Lurçat, Meister der französischen Moderne, Halle, Kunsthalle, 2016 Cat. Expo. Jean Lurçat au seul bruit du soleil, Paris, galerie des Gobelins, 2016Tapisserie , sans doute d'Aubusson tissée par l'atelier Goubely. Circa 1950. -

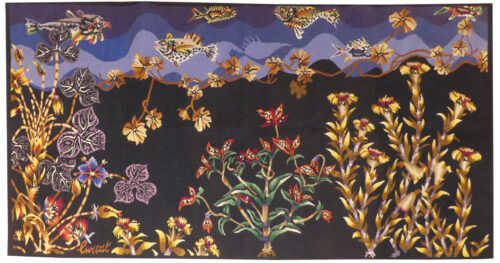

Rives

L’Œuvre de Lurçat est immense : c’est toutefois son rôle dans la rénovation de l’art de la tapisserie qui lui vaut d’être passé à la postérité. Dès 1917, il commence par des œuvres au canevas, puis, dans les années 20 et 30, il travaillera avec Marie Cuttoli. Sa première collaboration avec les Gobelins date de 1937, alors qu’il découvre simultanément la tenture de l’Apocalypse d’Angers qui l’incite définitivement à se consacrer à la tapisserie. Il abordera les questions techniques d’abord avec François Tabard, puis à l’occasion de son installation à Aubusson pendant la guerre, il définira son système : gros point, tons comptés, cartons dessinés numérotés. Une production gigantesque commence alors (plus de 1000 cartons), amplifiée par la volonté d‘entraîner ses amis peintres, la création de l’A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie) et la collaboration avec la galerie La Demeure et Denise Majorel, puis par son rôle d’inlassable propagateur du médium à travers le Monde. Son œuvre tissée témoigne d’un art d’imagier spécifiquement décoratif, dans une iconographie symbolique très personnelle, cosmogonique (soleil, planètes, zodiaque, 4 éléments…), végétale stylisée, animale (boucs, coqs, papillons, chimères…), se détachent sur un fond sans perspective (volontairement éloigné de la peinture), et destinée, dans ses cartons les plus ambitieux, à faire partager une vision à la fois poétique (il émaille d’ailleurs parfois ces tapisseries de citations) et philosophique (les grands thèmes sont abordés dès la guerre : la liberté, la résistance, la fraternité, la vérité… ) et dont le point culminant sera le « Chant du Monde » ( Musée Jean Lurçat, ancien hôpital Saint-Jean, Angers) , inachevé à sa mort. Motifs foisonnants, végétaux et poissons, se répondent, mais dans une inversion typique de Lurçat, avec l’élément aquatique au-dessus des rives. Bibliographie : Tapisseries de Jean Lurçat 1939-1957, Pierre Vorms Editeur, 1957 Cat. Expo. Lurçat, 10 ans après, Musée d'Art moderne de la ville de Paris, 1976 Cat. Expo. Les domaines de Jean Lurçat, Angers, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, 1986 Colloque Jean Lurçat et la renaissance de la tapisserie à Aubusson, Aubusson, Musée départemental de la Tapisserie, 1992 Cat. Expo. Dialogues avec Lurçat, Musées de Basse-Normandie, 1992 Cat. Expo. Jean Lurçat, Donation Simone Lurçat, Académie des Beaux-Arts, 2004 Gérard Denizeau, Jean Lurçat, Liénart, 2013 Cat. Expo. Jean Lurçat au seul bruit du soleil, Paris, galerie des Gobelins, 2016Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Goubely. Avec son bolduc. Circa 1955. -

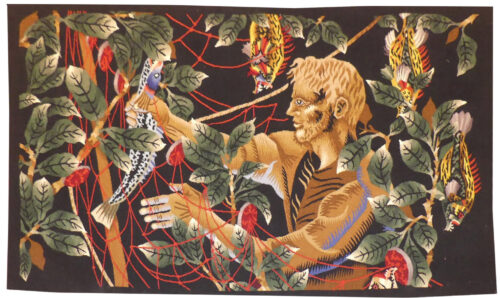

Le pêcheur

L’Œuvre de Lurçat est immense : c’est toutefois son rôle dans la rénovation de l’art de la tapisserie qui lui vaut d’être passé à la postérité. Dès 1917, il commence par des œuvres au canevas, puis, dans les années 20 et 30, il travaillera avec Marie Cuttoli. Sa première collaboration avec les Gobelins date de 1937, alors qu’il découvre simultanément la tenture de l’Apocalypse d’Angers qui l’incite définitivement à se consacrer à la tapisserie. Il abordera les questions techniques d’abord avec François Tabard, puis à l’occasion de son installation à Aubusson pendant la guerre, il définira son système : gros point, tons comptés, cartons dessinés numérotés. Une production gigantesque commence alors (plus de 1000 cartons), amplifiée par la volonté d‘entraîner ses amis peintres, la création de l’A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie) et la collaboration avec la galerie La Demeure et Denise Majorel, puis par son rôle d’inlassable propagateur du médium à travers le Monde. Son œuvre tissée témoigne d’un art d’imagier spécifiquement décoratif, dans une iconographie symbolique très personnelle, cosmogonique (soleil, planètes, zodiaque, 4 éléments…), végétale stylisée, animale (boucs, coqs, papillons, chimères…), se détachent sur un fond sans perspective (volontairement éloigné de la peinture), et destinée, dans ses cartons les plus ambitieux, à faire partager une vision à la fois poétique (il émaille d’ailleurs parfois ces tapisseries de citations) et philosophique (les grands thèmes sont abordés dès la guerre : la liberté, la résistance, la fraternité, la vérité… ) et dont le point culminant sera le « Chant du Monde » ( Musée Jean Lurçat, ancien hôpital Saint-Jean, Angers) , inachevé à sa mort. Il s’agit d’un fragment inversé d’un carton de plus grande taille (250 x 180 cm). Les thèmes de la pêche et de la chasse, souvent en écho (le filet lui-même parfois servant à la capture d’oiseaux) est récurrent (cf. le carton « Chasse et pêche », vente Fraysse 19.10.2011 n°10, par exemple) : il illustre une confrontation de l’Homme à la Nature. Bibliographie : Tapisseries de Jean Lurçat 1939-1957, Pierre Vorms Editeur, 1957, illustration n°17 Cat. Expo. Lurçat, 10 ans après, Musée d'Art moderne de la ville de Paris, 1976 Cat. Expo. Les domaines de Jean Lurçat, Angers, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, 1986 Colloque Jean Lurçat et la renaissance de la tapisserie à Aubusson, Aubusson, Musée départemental de la Tapisserie, 1992 Cat. Expo. Dialogues avec Lurçat, Musées de Basse-Normandie, 1992 Cat. Expo. Jean Lurçat, Donation Simone Lurçat, Académie des Beaux-Arts, 2004 Gérard Denizeau, Jean Lurçat, Liénart, 2013 Cat. Expo. Jean Lurçat au seul bruit du soleil, Paris, galerie des Gobelins, 2016Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Braquenié. Avec un certificat signé de la veuve de l'artiste. Circa 1955. -

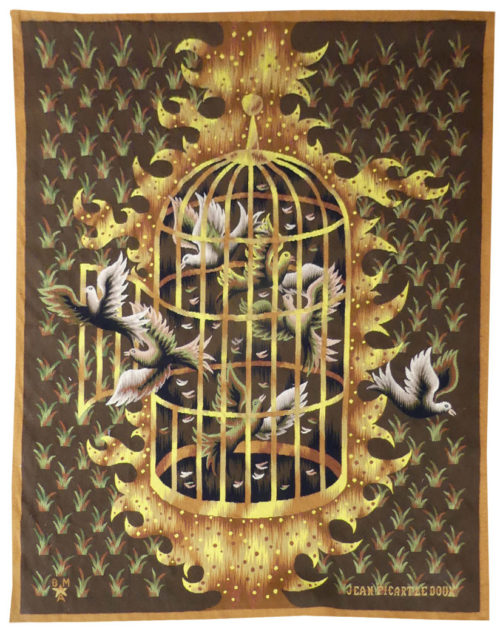

La cage ouverte

Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Berthaut. Avec son bolduc signé de l'artiste. 1953.Jean Picart le Doux est l'un des grands animateurs du renouveau de la tapisserie. Ses débuts dans le domaine datent de 1943 : il réalise alors des cartons pour le paquebot "la Marseillaise". Proche de Lurçat, dont il épouse les théories (tons limités, cartons numérotés,...), il est membre fondateur de l'A.P.C.T.(Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie), et bientôt professeur à l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. L'Etat lui commande de nombreux cartons tissés pour la plupart à Aubusson, pour certains aux Gobelins : les plus spectaculaires le seront pour l'Université de Caen, le Théâtre du Mans, le Paquebot France ou la Préfecture de la Creuse,.... Si les conceptions de Picart le Doux sont proches de celles de Lurçat, ses sources d'inspiration, ses thématiques, le sont aussi, mais dans un registre plus décoratif que symbolique, où se côtoient les astres (le soleil, la lune, les étoiles...), les éléments, la nature (le blé, la vigne, les poissons, les oiseaux...), l'homme, les textes,.... Les oiseaux sont un motif récurrent de l'artiste dans la première moitié des années 50, ainsi que les flammèches ponctuées de points du pourtour de la cage. Par ailleurs, la gamme chromatique limitée n'est pas sans rappeler les verdures traditionnelles. Bibliographie : Maurice Bruzeau, Jean Picart le Doux, Murs de soleil, Editions Cercle d'art, 1972 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, Musée de la Poste, 1980 -

Le Méridien étoilé

Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Berthaut. circa 1948.Jean Picart le Doux est l’un des grands animateurs du renouveau de la tapisserie. Ses débuts dans le domaine datent de 1943 : il réalise alors des cartons pour le paquebot “la Marseillaise”. Proche de Lurçat, dont il épouse les théories (tons limités, cartons numérotés,…), il est membre fondateur de l’A.P.C.T.(Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie), et bientôt professeur à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. L’Etat lui commande de nombreux cartons tissés pour la plupart à Aubusson, pour certains aux Gobelins : les plus spectaculaires le seront pour l’Université de Caen, le Théâtre du Mans, le Paquebot France ou la Préfecture de la Creuse,…. Si les conceptions de Picart le Doux sont proches de celles de Lurçat, ses sources d’inspiration, ses thématiques, le sont aussi, mais dans un registre plus décoratif que symbolique, où se côtoient les astres (le soleil, la lune, les étoiles…), les éléments, la nature (le blé, la vigne, les poissons, les oiseaux…), l’homme, les textes,…. Notre carton reprend « Cosmogonie » (Bruzeau n°11), de 1948, à la verticale, sans la citation de Goethe. Le thème de l’astrolabe reviendra épisodiquement, notamment dans une tapisserie éponyme de 1955. Bibliographie : Marthe Belle-Jouffray, Jean Picart le Doux, Publications filmées d’art et d’histoire, 1966 Maurice Bruzeau, Jean Picart le Doux, Murs de soleil, Editions Cercle d’art, 1972 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, tapisseries, Musée de Saint-Denis, 1976 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, Musée de la Poste, 1980 -

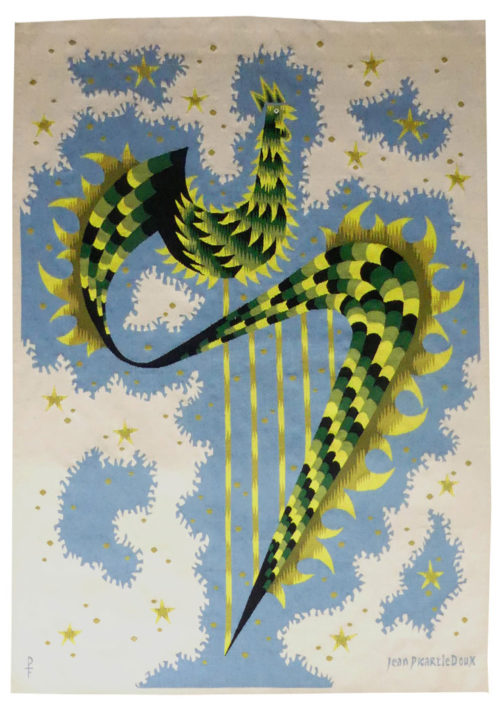

Le chant du matin

Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Pinton. N°5/6. 1965.Jean Picart le Doux est l’un des grands animateurs du renouveau de la tapisserie. Ses débuts dans le domaine datent de 1943 : il réalise alors des cartons pour le paquebot “la Marseillaise”. Proche de Lurçat, dont il épouse les théories (tons limités, cartons numérotés,…), il est membre fondateur de l’A.P.C.T.(Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie), et bientôt professeur à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. L’Etat lui commande de nombreux cartons tissés pour la plupart à Aubusson, pour certains aux Gobelins : les plus spectaculaires le seront pour l’Université de Caen, le Théâtre du Mans, le Paquebot France ou la Préfecture de la Creuse,…. Si les conceptions de Picart le Doux sont proches de celles de Lurçat, ses sources d’inspiration, ses thématiques, le sont aussi, mais dans un registre plus décoratif que symbolique, où se côtoient les astres (le soleil, la lune, les étoiles…), les éléments, la nature (le blé, la vigne, les poissons, les oiseaux…), l’homme, les textes,…. Amusante allégorie d’un coq-harpe, lumineux et joyeux : si le titre et le thème rejoignent les préoccupations de Lurçat, le caractère très décoratif du carton est propre à Picart le Doux. Bibliographie : Maurice Bruzeau, Jean Picart le Doux, Murs de soleil, Editions Cercle d’art, 1972, ill. n°147 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, tapisseries, Musée de Saint-Denis, 1976 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, Musée de la Poste, 1980 -

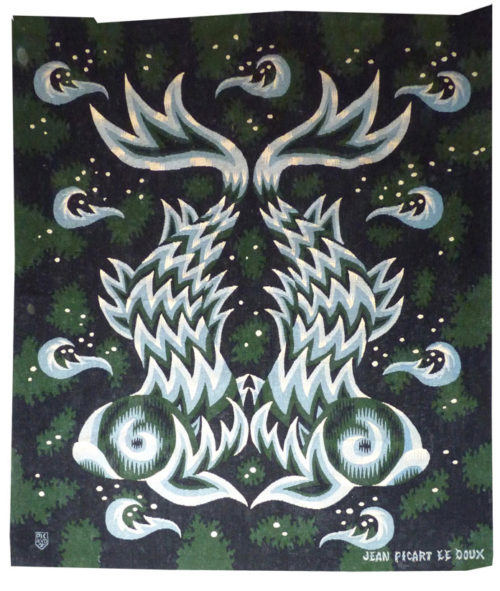

Le Phénix

Tapisserie d’Aubusson tissée dans les ateliers Hamot. Bolduc signé de l’artiste, n°EA. 1965.Jean Picart le Doux est l’un des grands animateurs du renouveau de la tapisserie. Ses débuts dans le domaine datent de 1943 : il réalise alors des cartons pour le paquebot “la Marseillaise”. Proche de Lurçat, dont il épouse les théories (tons limités, cartons numérotés,…), il est membre fondateur de l’A.P.C.T.(Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie), et bientôt professeur à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. L’Etat lui commande de nombreux cartons tissés pour la plupart à Aubusson, pour certains aux Gobelins : les plus spectaculaires le seront pour l’Université de Caen, le Théâtre du Mans, le Paquebot France ou la Préfecture de la Creuse,…. Si les conceptions de Picart le Doux sont proches de celles de Lurçat, ses sources d’inspiration, ses thématiques, le sont aussi, mais dans un registre plus décoratif que symbolique, où se côtoient les astres (le soleil, la lune, les étoiles…), les éléments, la nature (le blé, la vigne, les poissons, les oiseaux…), l’homme, les textes,…. « Le phénix » (il existe aussi une lithographie à l’identique), sujet légendaire (rare chez Picart le Doux) reprend une harmonie chromatique classique chez l’artiste, de motifs jaunes sur fond rouge. Bibliographie : Maurice Bruzeau, Jean Picart le Doux, Murs de soleil, Editions Cercle d’art, 1972, ill. n°162 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, tapisseries, Musée de Saint-Denis, 1976 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, Musée de la Poste, 1980 -

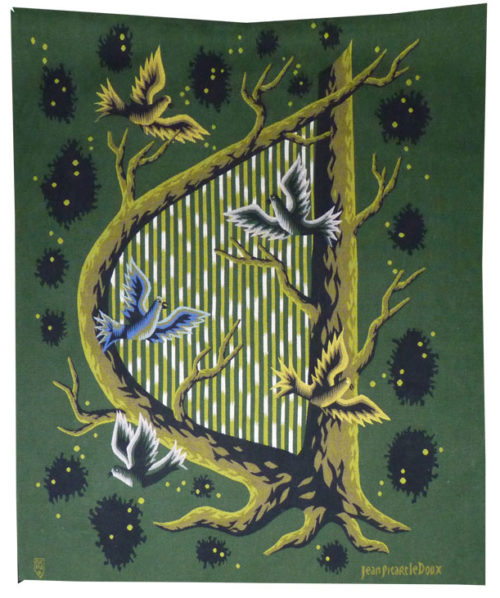

Petite harpe des bois

Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Picaud. Avec son bolduc signé de la femme de l’artiste, n°3/6. Circa 1975.Jean Picart le Doux est l’un des grands animateurs du renouveau de la tapisserie. Ses débuts dans le domaine datent de 1943 : il réalise alors des cartons pour le paquebot “la Marseillaise”. Proche de Lurçat, dont il épouse les théories (tons limités, cartons numérotés,…), il est membre fondateur de l’A.P.C.T.(Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie), et bientôt professeur à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. L’Etat lui commande de nombreux cartons tissés pour la plupart à Aubusson, pour certains aux Gobelins : les plus spectaculaires le seront pour l’Université de Caen, le Théâtre du Mans, le Paquebot France ou la Préfecture de la Creuse,…. Si les conceptions de Picart le Doux sont proches de celles de Lurçat, ses sources d’inspiration, ses thématiques, le sont aussi, mais dans un registre plus décoratif que symbolique, où se côtoient les astres (le soleil, la lune, les étoiles…), les éléments, la nature (le blé, la vigne, les poissons, les oiseaux…), l’homme, les textes,…. Ce carton reprend “la harpe des forêts » de 1953 (Bruzeau n°45). Le lien entre musique et nature est un leitmotiv chez Picart le Doux : ces tapisseries sont souvent égayées d’oiseaux, qui se découpent sur le fond rectiligne des cordes. Une tapisserie similaire est conservée au Lycée d’Aubusson. Bibliographie : Maurice Bruzeau, Jean Picart le Doux, Murs de soleil, Editions Cercle d’art, 1972 Cat. Exp. Jean Picart le Doux Tapisseries, Musée municipal d’Art et d’Histoire, Saint-Denis, 1976 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, Musée de la Poste, 1980 Cat. Exp. le salon de musique, église du château, Felletin, 2002, ill. p.54 -

Rendez-vous des oiseaux

Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Berthaut. Avec son bolduc. 1951.Jean Picart le Doux est l’un des grands animateurs du renouveau de la tapisserie. Ses débuts dans le domaine datent de 1943 : il réalise alors des cartons pour le paquebot “la Marseillaise”. Proche de Lurçat, dont il épouse les théories (tons limités, cartons numérotés,…), il est membre fondateur de l’A.P.C.T.(Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie), et bientôt professeur à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. L’Etat lui commande de nombreux cartons tissés pour la plupart à Aubusson, pour certains aux Gobelins : les plus spectaculaires le seront pour l’Université de Caen, le Théâtre du Mans, le Paquebot France ou la Préfecture de la Creuse,…. Si les conceptions de Picart le Doux sont proches de celles de Lurçat, ses sources d’inspiration, ses thématiques, le sont aussi, mais dans un registre plus décoratif que symbolique, où se côtoient les astres (le soleil, la lune, les étoiles…), les éléments, la nature (le blé, la vigne, les poissons, les oiseaux…), l’homme, les textes,…. Les oiseaux sont un motif récurrent de l’artiste dans la première moitié des années 50, ainsi que les flammèches ponctuées de points du pourtour, signature de Picart le Doux. Par ailleurs, la gamme chromatique limitée n’est pas sans rappeler les verdures traditionnelles. Cette tapisserie est reproduite dans l’ouvrage de Bruzeau sous le N°30. Bibliographie : Maurice Bruzeau, Jean Picart le Doux, Murs de soleil, Editions Cercle d’art, 1972 -

Les dauphins

Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Picaud. Avec son bolduc signé de l’artiste, n°6/8. 1959.Jean Picart le Doux est l’un des grands animateurs du renouveau de la tapisserie. Ses débuts dans le domaine datent de 1943 : il réalise alors des cartons pour le paquebot “la Marseillaise”. Proche de Lurçat, dont il épouse les théories (tons limités, cartons numérotés,…), il est membre fondateur de l’A.P.C.T (Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie), et bientôt professeur à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. L’Etat lui commande de nombreux cartons tissés pour la plupart à Aubusson, pour certains aux Gobelins : les plus spectaculaires le seront pour l’Université de Caen, le Théâtre du Mans, le Paquebot France ou la Préfecture de la Creuse,…. Si les conceptions de Picart le Doux sont proches de celles de Lurçat, ses sources d’inspiration, ses thématiques, le sont aussi, mais dans un registre plus décoratif que symbolique, où se côtoient les astres (le soleil, la lune, les étoiles…), les éléments, la nature (le blé, la vigne, les poissons, les oiseaux…), l’homme, les textes,…. Reproduit sous le n°95 dans le Bruzeau, celui-ci commente “Symbolisation parfaite d’un thème déjà abordé”. Effectivement,depuis ses débuts, Picart le Doux a fait un usage récurrent du thème marin, et particulièrement avec “le Dauphin” de 1951 (Bruzeau n°27) . Notre carton, au motif plus stylisé, témoigne d’une symétrie assez fréquente chez l’artiste, et d’une gamme chromatique très “fonds marins”.Bibliographie : Maurice Bruzeau, Jean Picart le Doux, Murs de soleil, Editions Cercle d’art, 1972 -

Hommage à Mozart

Bibliographie : Marthe Belle-Jouffray, Jean Picart le Doux, Publications filmées d’art et d’histoire, 1966, reproduit n°5 Maurice Bruzeau, Jean Picart le Doux, Murs de soleil, Editions Cercle d'art, 1972, ill. n°59 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, tapisseries, Musée de Saint-Denis, 1976 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, Musée de la Poste, 1980Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Hamot. N° EA. 1955.Jean Picart le Doux est l'un des grands animateurs du renouveau de la tapisserie. Ses débuts dans le domaine datent de 1943 : il réalise alors des cartons pour le paquebot "la Marseillaise". Proche de Lurçat, dont il épouse les théories (tons limités, cartons numérotés,...), il est membre fondateur de l'A.P.C.T (Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie), et bientôt professeur à l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. L'Etat lui commande de nombreux cartons tissés pour la plupart à Aubusson, pour certains aux Gobelins : les plus spectaculaires le seront pour l'Université de Caen, le Théâtre du Mans, le Paquebot France ou la Préfecture de la Creuse,.... Si les conceptions de Picart le Doux sont proches de celles de Lurçat, ses sources d'inspiration, ses thématiques, le sont aussi, mais dans un registre plus décoratif que symbolique, où se côtoient les astres (le soleil, la lune, les étoiles...), les éléments, la nature (le blé, la vigne, les poissons, les oiseaux...), l'homme, les textes,.... Les cartons consacrés à la musique sont très nombreux chez Picart le Doux : les genres, les œuvres (« la petite musique de nuit », autre titre de l'oeuvre, « les 4 saisons », par exemple), les compositeurs (« Hommage à Vivaldi », « Hommage à Bach » qui fera l’objet d’un timbre en 1980), les instruments (« Soleil-Lyre », « Harpe des mers »), les figures mythologiques (« Orphée »). Le plus souvent, ces motifs s’intègrent dans une nature bucolique émaillée d’oiseaux et de papillons dans une veine décorative propre à l’artiste. -

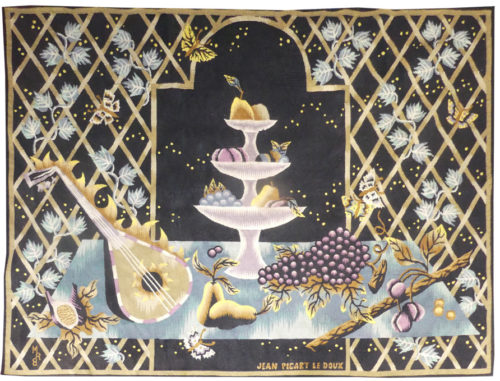

Le compotier

Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Braquenié. Avec son bolduc signé de l'artiste. 1956.Jean Picart le Doux est l'un des grands animateurs du renouveau de la tapisserie. Ses débuts dans le domaine datent de 1943 : il réalise alors des cartons pour le paquebot "la Marseillaise". Proche de Lurçat, dont il épouse les théories (tons limités, cartons numérotés,...), il est membre fondateur de l'A.P.C.T.(Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie), et bientôt professeur à l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. L'Etat lui commande de nombreux cartons tissés pour la plupart à Aubusson, pour certains aux Gobelins : les plus spectaculaires le seront pour l'Université de Caen, le Théâtre du Mans, le Paquebot France ou la Préfecture de la Creuse,.... Si les conceptions de Picart le Doux sont proches de celles de Lurçat, ses sources d'inspiration, ses thématiques, le sont aussi, mais dans un registre plus décoratif que symbolique, où se côtoient les astres (le soleil, la lune, les étoiles...), les éléments, la nature (le blé, la vigne, les poissons, les oiseaux...), l'homme, les textes,.... Le fond de treillage est un poncif chez Picart le Doux dans les années 50, incarné notamment dans « Nature morte à la fontaine », tissée aux Gobelins en 1952, expression d’un certain goût décoratif inspiré des tapisseries d’époques antérieures. « Le compotier » reprend « les fruits et la guitare », plus ample, tissé chez Berthaut en 1955. Bibliographie : Maurice Bruzeau, Jean Picart le Doux, Murs de soleil, Editions Cercle d'art, 1972, reproduit n°64 Cat. Exp. Jean Picart le Doux Tapisseries, Musée municipal d’Art et d’Histoire, Saint-Denis, 1976 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, Musée de la Poste, 1980 -

Jean Picart le Doux est l’un des grands animateurs du renouveau de la tapisserie. Ses débuts dans le domaine datent de 1943 : il réalise alors des cartons pour le paquebot “la Marseillaise”. Proche de Lurçat, dont il épouse les théories (tons limités, cartons numérotés,…), il est membre fondateur de l’A.P.C.T.(Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie), et bientôt professeur à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. L’Etat lui commande de nombreux cartons tissés pour la plupart à Aubusson, pour certains aux Gobelins : les plus spectaculaires le seront pour l’Université de Caen, le Théâtre du Mans, le Paquebot France ou la Préfecture de la Creuse,…. Si les conceptions de Picart le Doux sont proches de celles de Lurçat, ses sources d’inspiration, ses thématiques, le sont aussi, mais dans un registre plus décoratif que symbolique, où se côtoient les astres (le soleil, la lune, les étoiles…), les éléments, la nature (le blé, la vigne, les poissons, les oiseaux…), l’homme, les textes,…. Les algues (et plus largement le monde sous-marin) ont été un leitmotiv pour Picart le Doux tout au long de son parcours, depuis « les algues » de 1946 ; on peut citer « Spiralgues », « Buisson d’algues », « les algues vertes »,… « Les petites algues » reprend, à plus petite échelle, « les algues », carton de 260 x 250 cm, Leleu en étant l’éditeur. Les algues éponymes, telle une dentelle végétale, cernent un carreau dressé de coquillages et d’étoiles de mer, nature morte qui est le véritable sujet du carton. Bibliographie : Marthe Belle-Joufray, Jean Picart le Doux, Publications filmées d’art et d’histoire, 1966 Maurice Bruzeau, Jean Picart le Doux, Murs de soleil, Editions Cercle d’art, 1972 Cat. Exp. Jean Picart le Doux Tapisseries, Musée municipal d’Art et d’Histoire, Saint-Denis, 1976 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, Musée de la Poste, 1980

Les petites algues

Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Pinton. Avec son bolduc. Circa 1950. -

Poissons-voile

tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Pinton. Avec son bolduc, signé de l'artiste, n°5/6. 1969. Jean Picart le Doux est l’un des grands animateurs du renouveau de la tapisserie. Ses débuts dans le domaine datent de 1943 : il réalise alors des cartons pour le paquebot “la Marseillaise”. Proche de Lurçat, dont il épouse les théories (tons limités, cartons numérotés,…), il est membre fondateur de l’A.P.C.T.(Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie), et bientôt professeur à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. L’Etat lui commande de nombreux cartons tissés pour la plupart à Aubusson, pour certains aux Gobelins : les plus spectaculaires le seront pour l’Université de Caen, le Théâtre du Mans, le Paquebot France ou la Préfecture de la Creuse,…. Si les conceptions de Picart le Doux sont proches de celles de Lurçat, ses sources d’inspiration, ses thématiques, le sont aussi, mais dans un registre plus décoratif que symbolique, où se côtoient les astres (le soleil, la lune, les étoiles…), les éléments, la nature (le blé, la vigne, les poissons, les oiseaux…), l’homme, les textes,…. « Poissons-voile » reprend le motif central de « Rouge de Chine » (Bruzeau n°178), de 1969, aux motifs d’algues, de coraux et de poissons, un classique de l’artiste. Par ailleurs, Picart le Doux est probablement le cartonnier ayant eu le plus souvent recours à des fonds rouges, en différentes nuances. Bibliographie : Marthe Belle-Joufray, Jean Picart le Doux, Publications filmées d’art et d’histoire, 1966 Maurice Bruzeau, Jean Picart le Doux, Murs de soleil, Editions Cercle d’art, 1972 Cat. Exp. Jean Picart le Doux Tapisseries, Musée municipal d’Art et d’Histoire, Saint-Denis, 1976 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, Musée de la Poste, 1980 -

Destins

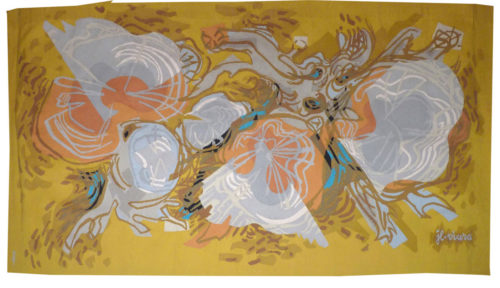

Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Glaudin-Brivet. Avec son bolduc signé de l’ artiste, n°1/6. 1974.Graveur de formation (Prix de Rome de la gravure en taille douce en 1942), Jean Louis Viard réalise ses premiers cartons au milieu des années 50. D’abord figuratif (il travaille alors avec Picart Le Doux), il emprunte ensuite la pente naturelle de nombreux peintres -cartonniers (la même que Matégot, Tourlière ou Prassinos,…) en évoluant vers l’abstraction. Il réalise des dizaines de cartons jusque dans les années 2000, parallèlement à son travail de peintre et graveur, mais en manifestant intérêt particulier pour les matières et les textures, à l’instar des partisans de la «Nouvelle Tapisserie» dont Pierre Daquin, qui le tissa, fut l’un des protagonistes majeurs. Ses thèmes, parfois métaphysiques (« Mémoires », « Destins »,….) brassent larges, de l’infini astronomique (« ténèbres solaires »), au minuscule cellulaire (« Mutation végétale ») : une œuvre profuse et variée en somme, régulièrement exposée à la Demeure, dans divers salons ou expositions particulières, et plus significativement au salon Comparaison dont il fut le responsable de la section Tapisseries. Provenance : atelier de l’artiste -

Soleils éteints

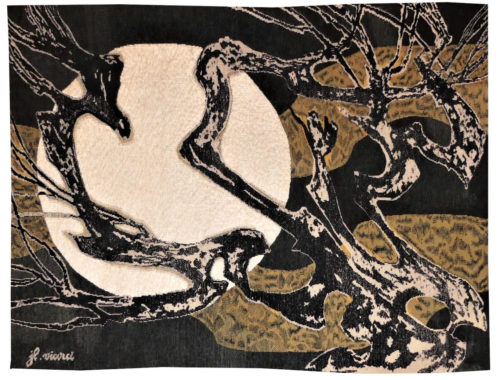

Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Pinton. Avec son bolduc signé de l’ artiste, n°1/6. 1967.Graveur de formation (Prix de Rome de la gravure en taille douce en 1942), Jean Louis Viard réalise ses premiers cartons au milieu des années 50. D’abord figuratif (il travaille alors avec Picart Le Doux), il emprunte ensuite la pente naturelle de nombreux peintres -cartonniers (la même que Matégot, Tourlière ou Prassinos,…) en évoluant vers l’abstraction. Il réalise des dizaines de cartons jusque dans les années 2000, parallèlement à son travail de peintre et graveur, mais en manifestant intérêt particulier pour les matières et les textures, à l’instar des partisans de la «Nouvelle Tapisserie» dont Pierre Daquin, qui le tissa, fut l’un des protagonistes majeurs. Ses thèmes, parfois métaphysiques (« Mémoires », « Destins »,….) brassent larges, de l’infini astronomique (« ténèbres solaires »), au minuscule cellulaire (« Mutation végétale ») : une œuvre profuse et variée en somme, régulièrement exposée à la Demeure, dans divers salons ou expositions particulières, et plus significativement au salon Comparaison dont il fut le responsable de la section Tapisseries. Provenance : atelier de l’artiste -

L'oeil ébloui

Tapisserie tissée par l’atelier Clochard. Avec son bolduc signé de l’ artiste, n°1/6. Circa 1980.Graveur de formation (Prix de Rome de la gravure en taille douce en 1942), Jean Louis Viard réalise ses premiers cartons au milieu des années 50. D’abord figuratif (il travaille alors avec Picart Le Doux), il emprunte ensuite la pente naturelle de nombreux peintres -cartonniers (la même que Matégot, Tourlière ou Prassinos,…) en évoluant vers l’abstraction. Il réalise des dizaines de cartons jusque dans les années 2000, parallèlement à son travail de peintre et graveur, mais en manifestant intérêt particulier pour les matières et les textures, à l’instar des partisans de la «Nouvelle Tapisserie» dont Pierre Daquin, qui le tissa, fut l’un des protagonistes majeurs. Ses thèmes, parfois métaphysiques (« Mémoires », « Destins »,….) brassent larges, de l’infini astronomique (« ténèbres solaires »), au minuscule cellulaire (« Mutation végétale ») : une œuvre profuse et variée en somme, régulièrement exposée à la Demeure, dans divers salons ou expositions particulières, et plus significativement au salon Comparaison dont il fut le responsable de la section Tapisseries. -

Ville

Ancien élève de l’ENAD d’Aubusson, Lartigaud conçoit son premier carton en 1968. Il en a créé depuis des centaines, surtout tissés par la Manufacture Four, dans un style abstrait parfois émaillé d’astres.Tapisserie d’Aubusson tissée dans l' atelier Four. Avec son bolduc signé de l'artiste, n°EA. Circa 1970. -

Jeux interplanétaires

Ancien élève de l’ENAD d’Aubusson, Lartigaud conçoit son premier carton en 1968. Il en a créé depuis des centaines, surtout tissés par la Manufacture Four, dans un style abstrait parfois émaillé d’astres.Tapisserie d’Aubusson tissée dans l'atelier Four. Avec son bolduc, n°EA. Circa 1970. -

Composition

Tapisserie d’Aubusson tissée dans l'atelier Four. N°6/6. Circa 1980.Ancien élève de l’ENAD d’Aubusson, Lartigaud conçoit son premier carton en 1968. Il en a créé depuis des centaines, surtout tissés par la Manufacture Four, dans un style le plus souvent abstrait, sauf exception, comme en témoigne ici la présence des 2 oiseaux. -

Nature morte

Tapisserie des Gobelins tissée par G. Bonnevialle. Avec son bolduc. 1930-1931 (d’après un tableau de 1921).Artiste à la formation classique et à la carrière officielle, Migonney séjourne de longues années en Algérie, dont il fera son sujet de prédilection. Il donnera également quelques cartons à l’Ecole Nationale d’Art Décoratif d’Aubusson (aux côtés de Véra, Valtat,…), dont le stand à l’Exposition Internationale des Arts Décoratifs de 1925 inclut un écran orné d’une de ses tapisseries. Notre tapisserie est un détail, tissé de façon posthume, d’une œuvre spectaculaire de 1921 (137 x 205 cm) de Migonney conservée au Musée de Brou à Bourg en Bresse, « Nature morte aux fruits ». On y voit tous les détails et nuances dont sont capables les lissiers des Gobelins dans la reproduction d’un tableau, effets contre lesquels Lurçat s’affrontera bientôt.Bibliographie : Cat. Expo. Tapisseries 1925, Aubusson, Cité de la Tapisserie, 2012 -

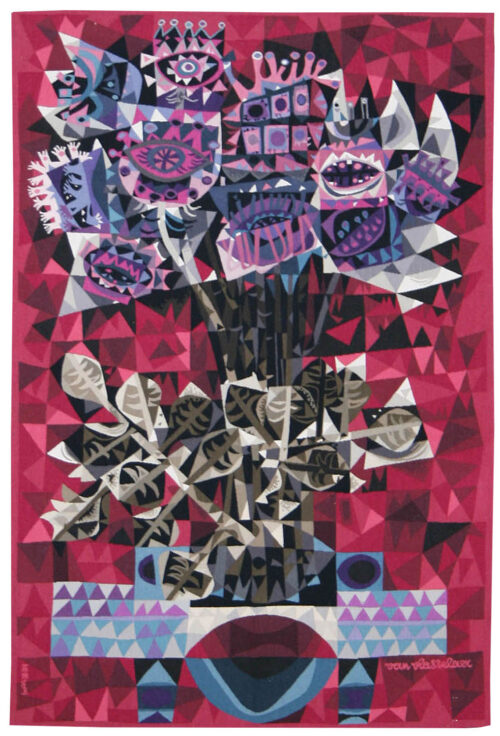

Bouquet d'anniversaire

Van Vlasselaer (1907-1982) est l'auteur de nombreuses compositions murales monumentales, ainsi que de vitraux. Dès 1950, il crée des cartons de tapisserie inspirés de scènes de la vie quotidienne, du folklore flamand et de la nature, à l’aune des membres du groupe « Forces Murales ». Son oeuvre, d'abord figurative, évolue vers de denses sujets végétaux aux motifs acérés, qui se déploient sur des fonds géométriques, influencée par le cubisme. « A partir de 1969, le style prend encore plus d’ampleur. Une des œuvres les plus remarquables est sans doute « Bouquet d’anniversaire »…. à l’allure monumentale… Chaque détail frappe par son originalité. Les fleurs et les feuilles s’écartent de leur condition naturelle avec une fantaisie qui n’exclut pas la rigueur …» (R. Avermaete, van Vlasselaer Tapisseries, p.97) Bibliographie : R. Avermaete, van Vlasselaer Tapisseries, Editions Arcade, 1973, reproduit p.88Tapisserie tissée par l'atelier Braquenié. 1969. -

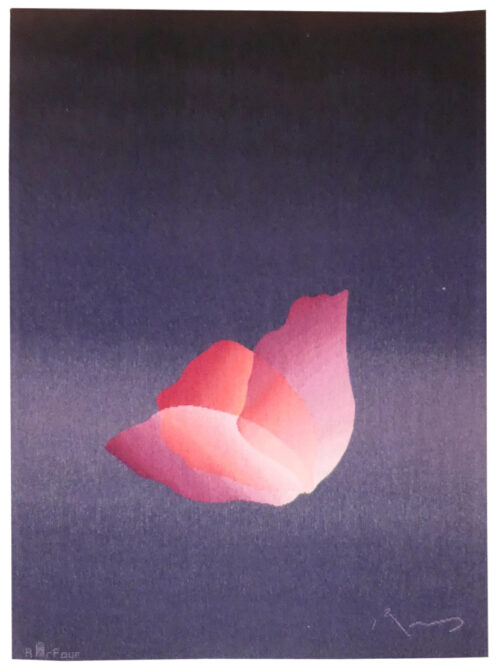

La grâce

Kozo Inoué s’installe à Paris en 1960 et s’oriente alors principalement vers la sérigraphie. Il sera tissé par la manufacture Four à partir de 1984. Dans ses œuvres, toutes de « grâces » s’éploient, comme en suspension, pétales, feuilles ou papillons, motifs simples (ou parfois répétés), sur un fond contrastant en dégradés.Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Four. Avec son bolduc signé de l'artiste, n°5/6. Circa 1990. -

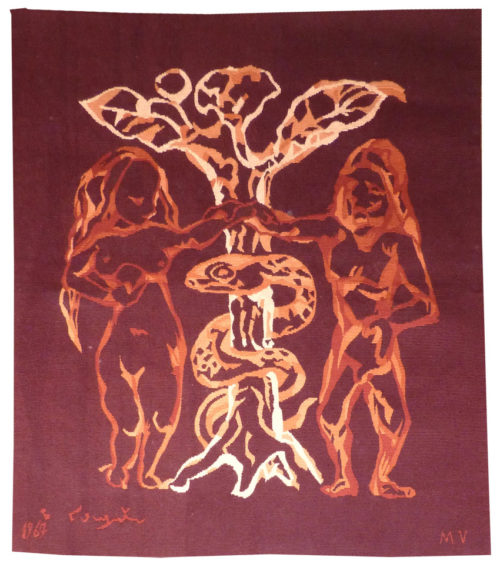

Adam et Eve

Tapisserie tissée par l'atelier du Moulin de Vauboyen 1967. Foujita est l'un des nombreux artistes tissés à Bièvres au Moulin de Vauboyen (d'où la marque MV tissée dans la trame des tapisseries), transformé à partir de 1959 en Centre Culturel par Pierre de Tartas, et dédié à l'art figuratif. Y passeront Cocteau, Carzou, Erni, Volti,.... et bien d'autres qui y réaliseront de nombreuses oeuvres, monumentales, ainsi que dans les arts appliqués (l'illustration de livres notamment). Foujita n'a fait que peu de cartons pour des tapisseries, toutes tissées à Bièvres, chez Pierre de Tartas. Ici, contrairement à ses autres réalisations tissées, son style se démarque de sa production picturale : quasi-monochromie, stylisation (bien loin de la souplesse de pinceau de l'artiste); quant au thème biblique, il témoigne de sa récente conversion au catholicisme. Une autre tapisserie, de sujet et dimensions semblables, mais dans une gamme chromatique claire, a également été tissée à Bièvres. -

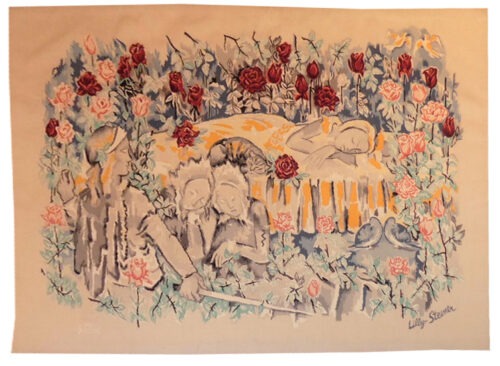

Composition

Tapisserie d'Aubusson. Circa 1950. Artiste d’origine autrichienne établie en France en 1927, Lilly Steiner est surtout connue pour ses portraits d’enfants. Elle a donné quelques rares cartons pour les manufactures d’Aubusson. -

Les enfants

Tapisserie d'Aubusson tissée par l’atelier Four. Avec son bolduc illisible, n°EA1. Circa 1980. Toffoli s’est beaucoup consacré à la tapisserie avec la manufacture Robert Four, à partir de 1976, réalisant des centaines de cartons. On y retrouve les transparences post-cubistes propres au peintre, ainsi que ses sujets. En effet, la tapisserie de Toffoli ne se démarque pas de sa peinture : peintre-voyageur, il illustre dans notre carton des enfants jouant observés dans une rue de l'autre côté de la planète. -

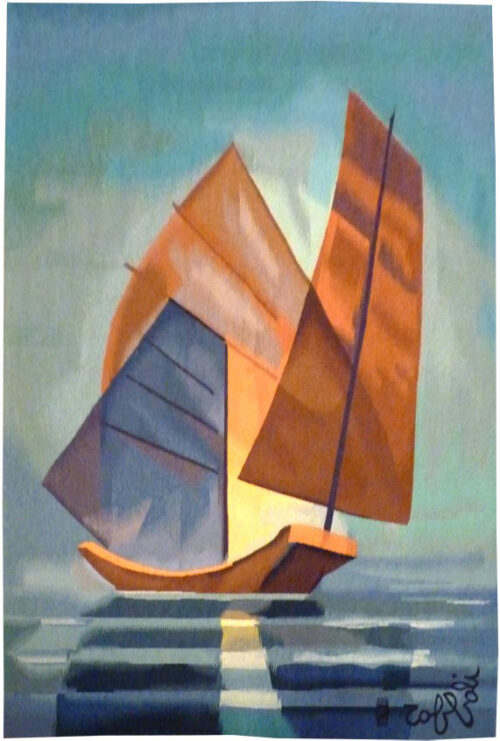

Le grand large

Tapisserie d'Aubusson tissée par l’atelier Four. N°1/6. Circa 1980.Toffoli s'est beaucoup consacré à la tapisserie avec la manufacture Robert Four, à partir de 1976, réalisant des centaines de cartons. On y retrouve les transparences post-cubistes propres au peintre, ainsi que ses sujets. En effet, la tapisserie de Toffoli ne se démarque pas de sa peinture : peintre-voyageur, il illustre dans notre carton une jonque observées lors de séjours en Extrême-Orient. -

Marchands

Toffoli s'est beaucoup consacré à la tapisserie avec la manufacture Robert Four, à partir de 1976, réalisant des centaines de cartons. On y retrouve les transparences post-cubistes propres au peintre, ainsi que ses sujets. En effet, la tapisserie de Toffoli ne se démarque pas de sa peinture : peintre-voyageur, il illustre dans notre carton des scènes observées lors de séjours en Amérique du Sud.Tapisserie d'Aubusson tissée par l’atelier Four. Avec son bolduc signé, n°EA2/2. Circa 1980. -

Les enfants du soleil

Toffoli s'est beaucoup consacré à la tapisserie avec la manufacture Robert Four, à partir de 1976, réalisant des centaines de cartons. On y retrouve les transparences post-cubistes propres au peintre, ainsi que ses sujets. En effet, la tapisserie de Toffoli ne se démarque pas de sa peinture : peintre-voyageur, il illustre dans notre carton des scènes observées lors de séjours en Amérique du Sud.Tapisserie d'Aubusson tissée par l’atelier Four. Avec son bolduc , n°EA2. Circa 1980. -

Envie et Gourmandise (les pêchés capitaux)

Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Legoueix. Avec son bolduc signé de l’artiste. 1956.Après l’habituel passage par la décoration murales dans les années 30, Jullien vient à Aubusson en 1936, se lie à Picart le Doux en 1947 et devient membre de l’A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie). Il se consacre alors à la tapisserie avec zèle et réalisera 167 cartons, d’abord figuratives, à la suite de Picart le Doux et de Saint-Saëns, puis sous l’influence des thèmes scientifiques abordés, il évolue vers l’abstraction. En 1981, deux ans avant sa mort, il fait don de son atelier au Musée départemental de la tapisserie à Aubusson. “Il traite…. une courte série bien savoureuse des vices qui dénote un humour malicieux et renouvelle de façon très personnelle ces thèmes si fréquemment utilisés au Moyen Age.” (Cat. Expo. Hommage à Louis-Marie Jullien, Aubusson, Musée départemental de la Tapisserie, 1983, p.4). Ici, le sujet est prétexte à des représentations d’animaux tels qu’on les trouve chez ses contemporains, notamment Picart le Doux dont l’artiste était proche. D’après le catalogue de l’exposition de 1983 (qui fait office de Catalogue Raisonné, et où notre oeuvre porte le numéro 53), une seule tapisserie a été tissée d’après ce carton : il s’agit d’une pièce unique. Bibliographie : Cat. Expo. Hommage à Louis-Marie Jullien, Aubusson, Musée départemental de la Tapisserie, 1983 -

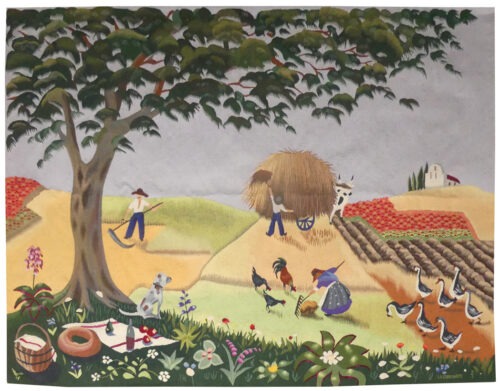

L'été

Peintre naïve, Mady de la Giraudière n’a que peu donné de cartons de tapisseries. « L’été », néanmoins, avec ses travaux des champs, sa miche de pain, son panier en osier et son « kil de rouge » a comme une saveur particulière, dans une veine réaliste très rare en tapisserie.Tapisserie d’Aubusson tissée par l'atelier Pinton. Avec son bolduc, n°2/6. Circa 1970. -

Composition

Tapisserie d'Aubusson tissée dans l’atelier Pinton. Avec son bolduc signé. Circa 1965.On ne sait que peu de choses sur l’artiste, mais elle a conçu plusieurs cartons, tissés dans les années 60 chez Tabard et Pinton. -

Le réviseur

Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Picaud. Avec son bolduc, n°1/8. Circa 1980.Marc Petit rencontre Jean Lurçat en 1954, séjourne à Aubusson en 1955, expose pour la première fois à La Demeure en 1956, devient membre de l'A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie) en 1958. A partir de ces débuts fulgurants, il produit des centaines de cartons, dans un style très personnel, où des échassiers croisent des funambules dans des paysages oniriques. Amusant carton, sorte d’antithèse figurée de l’auteur et son réviseur : elle s’exprime par cette curieuse association du poisson et de l’oiseau, dans une gamme chromatique extrêmement vive. -

Aube quarte

Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Picaud. Avec son bolduc signé, n°2/4. Circa 1970.Marc Petit rencontre Jean Lurçat en 1954, séjourne à Aubusson en 1955, expose pour la première fois à La Demeure en 1956, devient membre de l'A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie) en 1958. A partir de ces débuts fulgurants, il produit des centaines de cartons, dans un style très personnel, où des échassiers croisent des funambules dans des paysages oniriques. Economie de moyens toujours, avec de larges aplats et une gamme chromatique resserrée, pour donner une aube singulière, thème dont l’artiste est friand (cf. « le pas de l’aube », mais aussi « Aurore », « la nuit s’éteint »….) Quant à la nuée d’oiseaux passants, c’est un autre leitmotiv, que l’on voit dans « aube courte » par exemple. -

Le paon

Lurçat sollicite Saint-Saëns, d’abord fresquiste, dès 1940. Et, pendant la guerre, celui-ci produit ses premiers chefs d’oeuvre allégoriques, tapisseries d’indignation, de combat, de résistance : “les Vierges folles”, “Thésée et le Minotaure”. A l’issue de la guerre, tout naturellement, il rejoint Lurçat dont il partage les convictions (sur le carton numéroté et les tons comptés, sur l’écriture spécifique que requiert la tapisserie,…) au sein de l’A.P.C.T. (Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie). Son univers, où la figure humaine, étirée, allongée, tient une place considérable (comparée notamment à la place qu’elle occupe chez ses confrères Lurçat, ou Picart le Doux), tourne autour de thèmes traditionnels : la femme, la Commedia dell’arte, les mythes grecs,…, sublimés par l’éclat des coloris et la simplification de la mise en page. Il évoluera ensuite, dans les années 60 vers des cartons plus lyriques, presque abstraits, où dominent éléments et forces cosmiques. Le bestiaire de Saint-Saëns reste moins fourni que celui de ses pairs, Lurçat, Perrot, ou dom Robert, principal illustrateur du paon. Ici, le traitement, comme hors sol, d’un motif similaire (bien que ressemblant plus à un coq qu’à un paon), témoigne de la variété de solutions des peintres-cartonniers de l’époque. Bibliographie : Cat. Expo. Saint-Saëns, galerie La Demeure, 1970 Cat. Expo. Saint-Saëns, oeuvre tissé, Aubusson, Musée départemental de la Tapisserie, 1987 Cat. Expo. Marc Saint-Saëns, tapisseries, 1935-1979, Angers, Musée Jean Lurçat et de la Tapisserie Contemporaine, 1997-1998Tapisserie tissée par l’atelier Baudonnet. Avec son bolduc. 1959. -

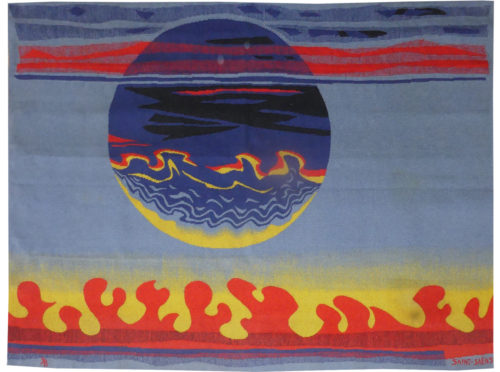

Soleil

Lurçat sollicite Saint-Saëns, d'abord fresquiste, dès 1940. Et, pendant la guerre, celui-ci produit ses premiers chefs d'oeuvre allégoriques, tapisseries d'indignation, de combat, de résistance : "les Vierges folles", "Thésée et le Minotaure". A l'issue de la guerre, tout naturellement, il rejoint Lurçat dont il partage les convictions (sur le carton numéroté et les tons comptés, sur l'écriture spécifique que requiert la tapisserie,...) au sein de l'A.P.C.T. (Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie). Son univers, où la figure humaine, étirée, allongée, tient une place considérable (comparée notamment à la place qu'elle occupe chez ses confrères Lurçat, ou Picart le Doux), tourne autours de thèmes traditionnels : la femme, la Commedia dell'arte, les mythes grecs,..., sublimés par l'éclat des coloris et la simplification de la mise en page. Il évoluera ensuite, dans les années 60 vers des cartons plus lyriques, presque abstraits, où dominent éléments et forces cosmiques. Dans les années 60, Saint-Saëns évolue vers un style plus abstrait aux couleurs acides fortement contrastées, et accentue son intérêts pour les grands phénomènes de la Nature (« les saisons », l’éclair »…) Bibliographie : Cat. Expo. Saint-Saëns, galerie La Demeure, 1970 Cat. Expo. Saint-Saëns, oeuvre tissé, Aubusson, Musée départemental de la Tapisserie, 1987 Cat. Expo. Marc Saint-Saëns, tapisseries, 1935-1979, Angers, Musée Jean Lurçat et de la Tapisserie Contemporaine, 1997-1998Tapisserie tissée par l’atelier Baudonnet. N°1/6. Circa 1970. -

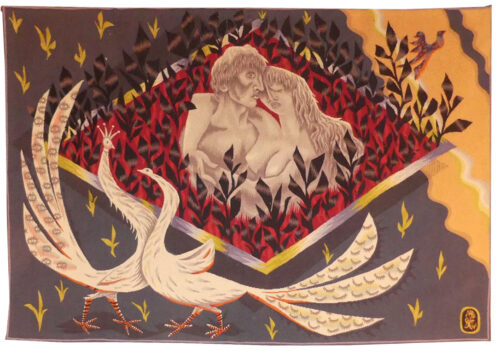

Le jardin d'amour

Tapisserie, probablement d'Aubusson. 1947. Lurçat sollicite Saint-Saëns, d’abord fresquiste, dès 1940. Et, pendant la guerre, celui-ci produit ses premiers chefs d’oeuvre allégoriques, tapisseries d’indignation, de combat, de résistance : “les Vierges folles”, “Thésée et le Minotaure”. A l’issue de la guerre, tout naturellement, il rejoint Lurçat dont il partage les convictions (sur le carton numéroté et les tons comptés, sur l’écriture spécifique que requiert la tapisserie,…) au sein de l’A.P.C.T. (Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie). Son univers, où la figure humaine, étirée, allongée, tient une place considérable (comparée notamment à la place qu’elle occupe chez ses confrères Lurçat, ou Picart le Doux), tourne autours de thèmes traditionnels : la femme, la Commedia dell’arte, les mythes grecs,…, sublimés par l’éclat des coloris et la simplification de la mise en page. Il évoluera ensuite, dans les années 60 vers des cartons plus lyriques, presque abstraits, où dominent éléments et forces cosmiques. "Le jardin d'amour", allégorie évocatrice du Paradis terrestre parfois illustrée au Moyen-âge et à la Renaissance témoigne des références classiques de Saint-Saëns qui, la même année, concevra "Orphée" ou "la Comédie italienne" : théâtre, mythes antiques ou références bibliques (on pense aussi aux "Vierges folles") sont alors des sources d'inspiration omniprésentes. Bibliographie : Cat. Expo. Saint-Saëns, oeuvre tissé, Aubusson, Musée départemental de la Tapisserie, 1987 Cat. Expo. Marc Saint-Saëns, tapisseries, 1935-1979, Angers, Musée Jean Lurçat et de la Tapisserie Contemporaine, 1997-1998 -

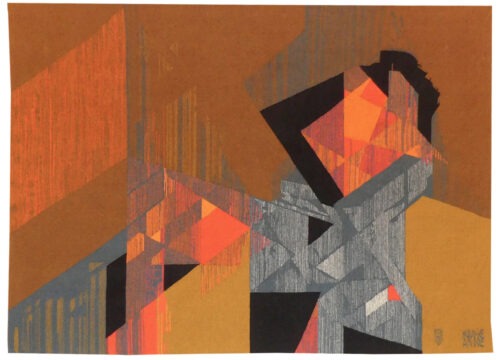

Aubusson

Tapisserie d’Aubusson tissée par l'atelier Andraud-Dethève. 1943.Maurice André a séjourné à Aubusson pendant toute la guerre. Fondateur du groupe coopératif « Tapisserie de France », et membre de l’A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie), il développe une esthétique personnelle, loin de Lurçat, fait de rigoureux aplats cubisants, dans une gamme chromatique souvent épurée, et reçoit d’ambitieuses commandes publiques, pour le Conseil de l’Europe à Strasbourg ( « L’Europe unie dans le Travail et la Paix »), ou le Pavillon Français pour l’Exposition de 1958 à Bruxelles (« La Technique moderne au service de l’Homme »). Tout naturellement (et comme Wogensky, Prassinos,…), il évolue ensuite vers l’abstraction, d’abord plutôt lyrique puis dans un style de plus en plus géométrique, dans une trajectoire très proche de celle de Matégot. Premier carton de Maurice André, “Aubusson” témoigne à la fois de son adhésion aux principes techniques de Lurçat (tons comptés, aplats…) et de ce qui l’en distingue en termes esthétiques. (de même que de Gromaire, qui a traité le même sujet quelques années auparavant). C’est en fait de Dubreuil, dont il est le gendre, qu’il se montre alors proche; son émancipation stylistique viendra peu après. L’importance historique de ce carton est indéniable: il est l’un des rares à illustrer la ville (encore plus synthétisée que chez Gromaire) à une époque où la Renaissance de la Tapisserie n’est encore qu’embryonnaire. -

Composition

Tapisserie d’Aubusson tissée par l'atelier Picaud. N°1/6. Circa 1970. -

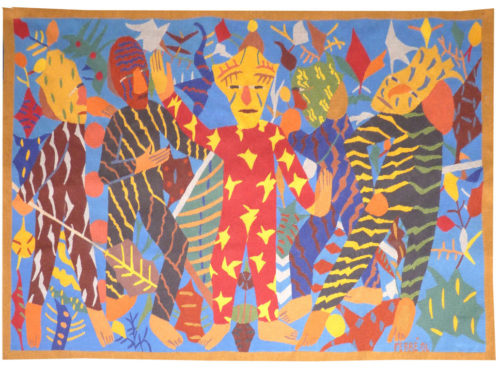

Danseuses cambodgiennes

Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Picaud. Avec son bolduc de la galerie Verrière, n°1/4. Circa 1965.Méconnue aujourd’hui, la contribution de Maurice Ferréol, dans les années 60, à la tapisserie figurative, est tout à fait remarquable. Il s’est imposé comme une sorte d’imagier populaire, où l’emploi des couleurs pures permet d’exacerber le dessin, comme enfantin, des figures. Qu’ont-elles à voir avec le Cambodge, ces figures bariolées, masquées, aux costumes extravagants ? Elles ne sont que prétexte à profusion de couleurs et de motifs, dans le style si particulier de Ferréol. -

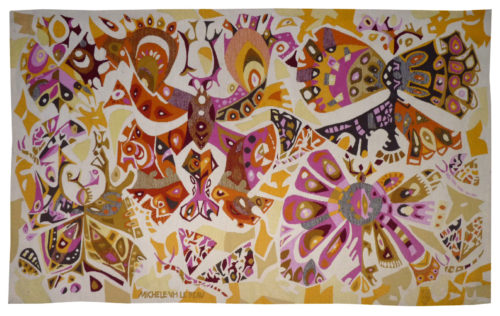

Papillons de cocagne

Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Picaud. Avec son bolduc signé de l’artiste. Circa 1970.Michèle van Hout le Beau a réalisé de nombreux cartons dans les années 60-70, travaillant avec de nombreux ateliers à Aubusson, et obtenant des commandes publiques (elle participa, avec d’autres, Soulages, Lagrange, Alechinsky,…, à la décoration des Boeing 707 transatlantiques d’Air France). Son écriture s’articule souvent autours de couleurs stridentes (très années 70), sur lesquelles se développent feuillages, personnages ou animaux stylisés. Notre carton, aux teintes acides, est d’ailleurs très caractéristique du style de l’artiste; on peut aussi y observer, sur un thème abondamment développé par Lurçat, la différence de traitement des papillons : le sujet est un prétexte à des évocations géométriques colorées proches de l’abstraction. -

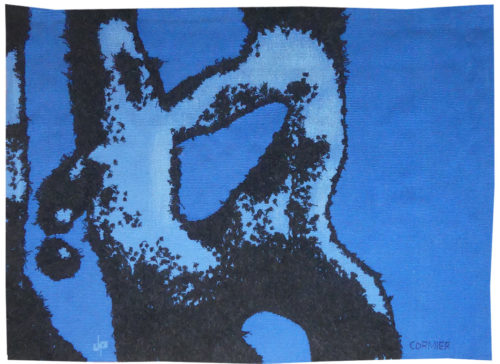

Composition

Tapisserie tissée par l’atelier de Saint-Cyr. Avec son bolduc signé, n°EA1. Circa 1980.C’est peut-être sa proximité avec Pierre Vago, architecte dont elle était la femme, qui a amené Nicole Cormier à s’intéresser à l’art mural (cf. « Soleil levant » à l’Université de Villeneuve d’Ascq) ; elle réalise dans les années 70 quelques tentures à base de feutrine, et pièces de coton cousues, et fait tisser quelques cartons chez Pierre Daquin notamment.