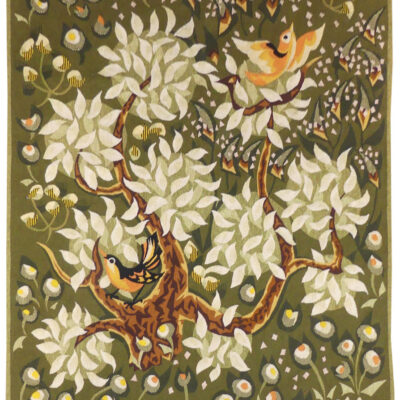

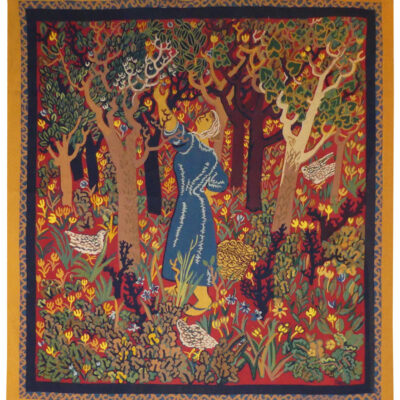

Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Glaudin-Brivet.

Avec son bolduc signé de l'artiste, n°EX.

1945.

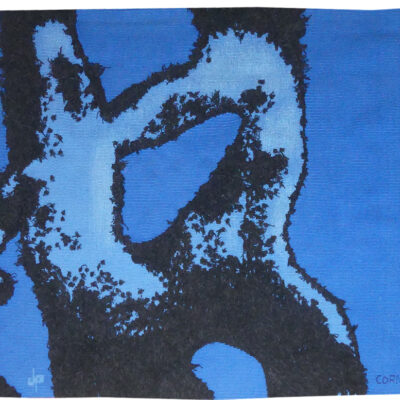

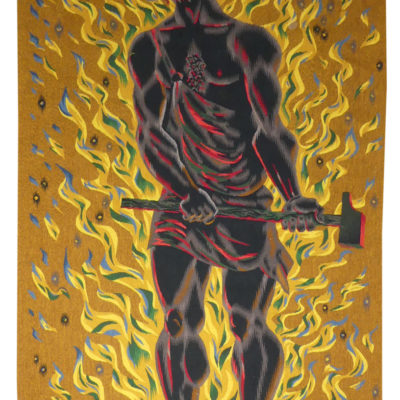

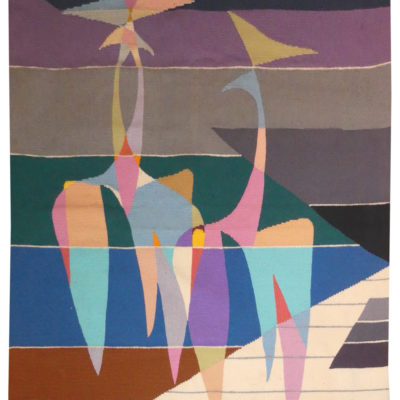

Lurçat sollicite Saint-Saëns, d’abord fresquiste, dès 1940. Et, pendant la guerre, celui-ci produit ses premiers chefs d’oeuvre allégoriques, tapisseries d’indignation, de combat, de résistance : “les Vierges folles”, “Thésée et le Minotaure”. A l’issue de la guerre, tout naturellement, il rejoint Lurçat dont il partage les convictions (sur le carton numéroté et les tons comptés, sur l’écriture spécifique que requiert la tapisserie,…) au sein de l’A.P.C.T. (Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie). Son univers, où la figure humaine, étirée, allongée, tient une place considérable (comparée notamment à la place qu’elle occupe chez ses confrères Lurçat, ou Picart le Doux), tourne autours de thèmes traditionnels : la femme, la Commedia dell’arte, les mythes grecs,…, sublimés par l’éclat des coloris et la simplification de la mise en page. Il évoluera ensuite, dans les années 60 vers des cartons plus lyriques, presque abstraits, où dominent éléments et forces cosmiques.

« Le feu » est la 4

e pièce d’une tenture des « Quatre éléments », commandée par Jansen, tissée chez Dumontet, et exposée en 1946 au Musée d’Art Moderne. Le recours aux mythes, à l’allégorie est fréquent chez l’artiste à l’époque : « Orion », « Diane », « Thésée et le Minotaure » sont contemporains. Ici, la figure toute en muscles d’un forgeron-Vulcain couleur de braises, irradiant devant son fond de flammes, laisse une inoubliable impression.

Bibliographie :

Cat. Expo. La tapisserie française du Moyen-âge à nos jours, Paris, Musée d’art moderne, 1946

Cat. Expo. Saint-Saëns, Pars, galerie La Demeure, 1970, ill.

Cat. Expo. Saint-Saëns, oeuvre tissé, Aubusson, Musée départemental de la Tapisserie, 1987

Cat. Expo. Marc Saint-Saëns, tapisseries, 1935-1979, Angers, Musée Jean Lurçat et de la Tapisserie Contemporaine, 1997-1998