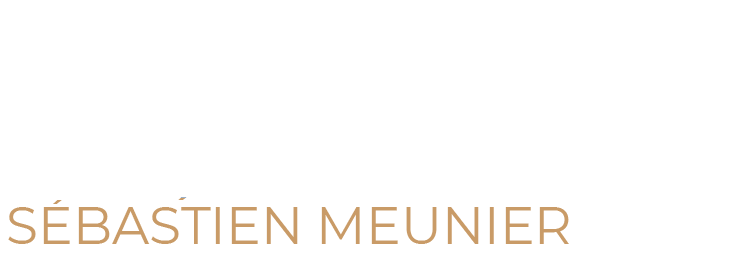

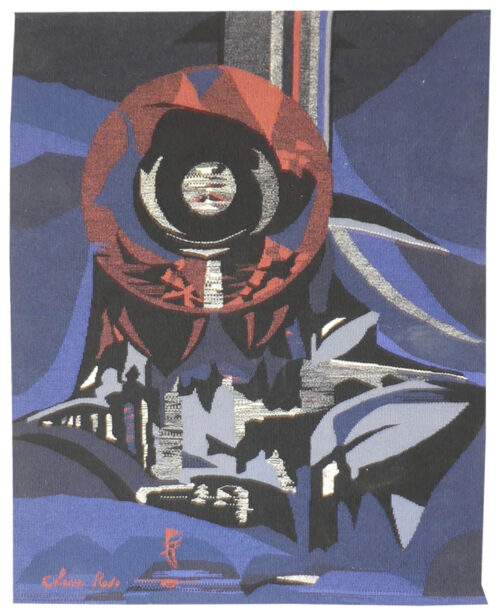

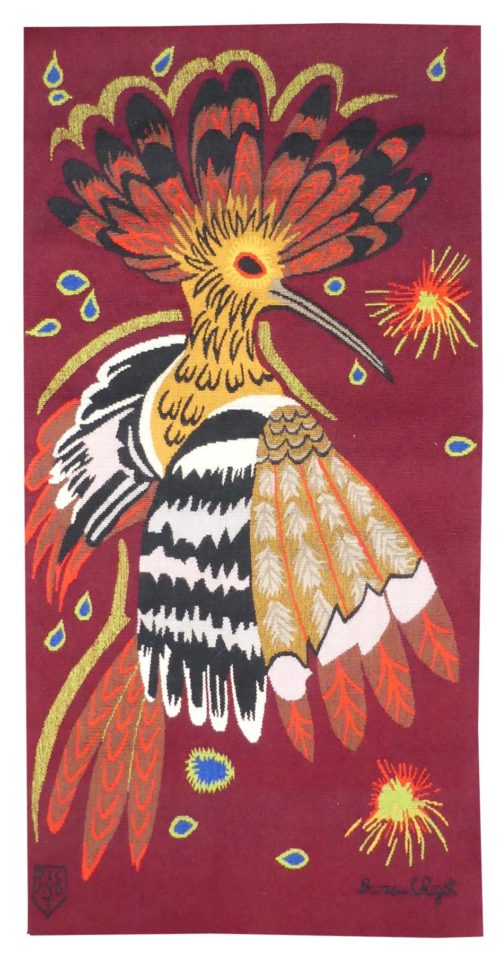

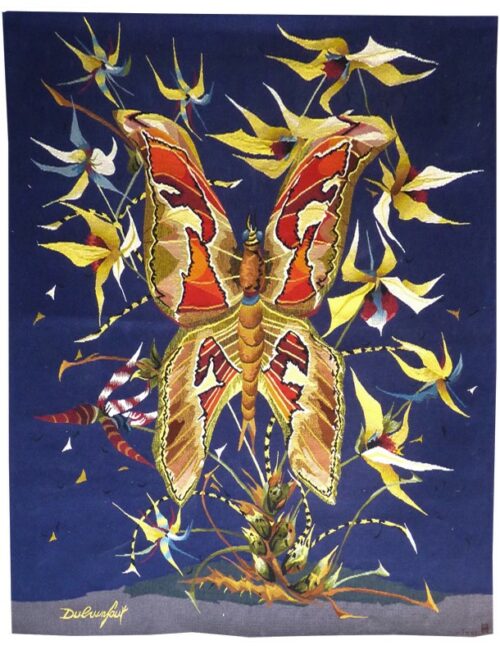

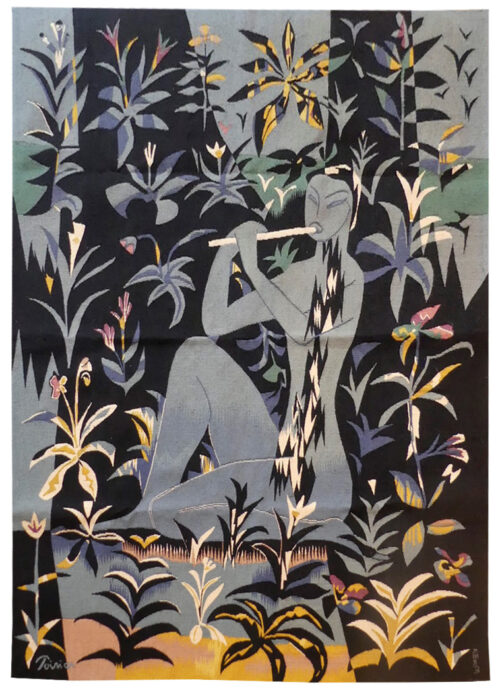

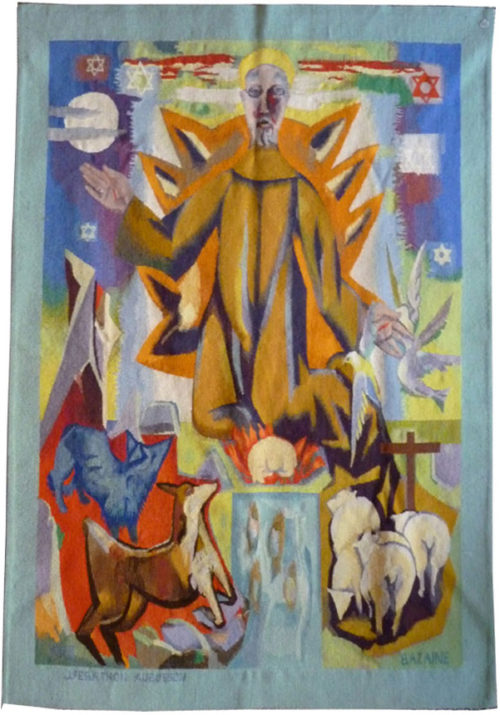

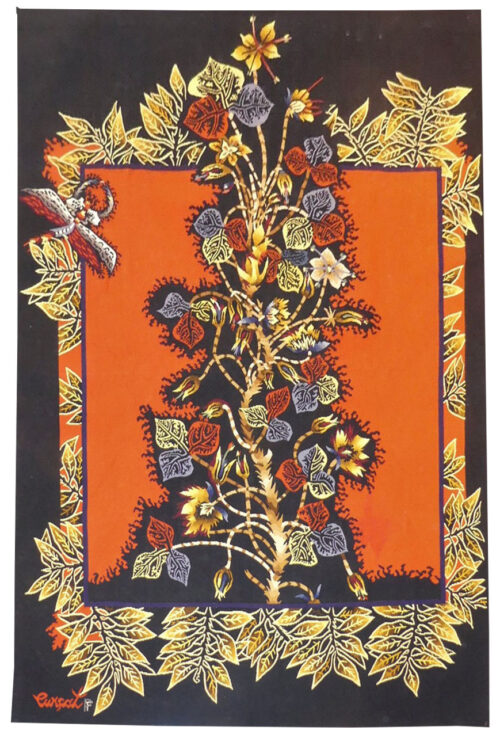

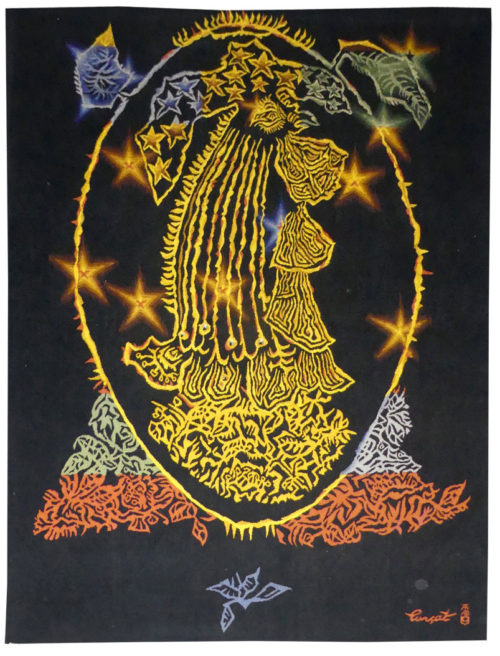

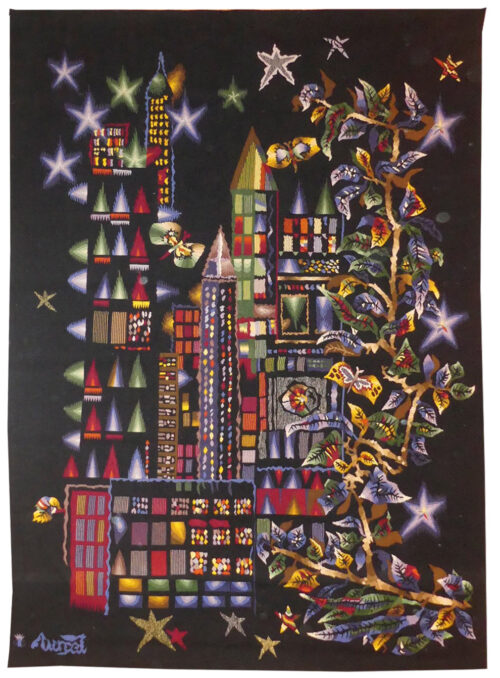

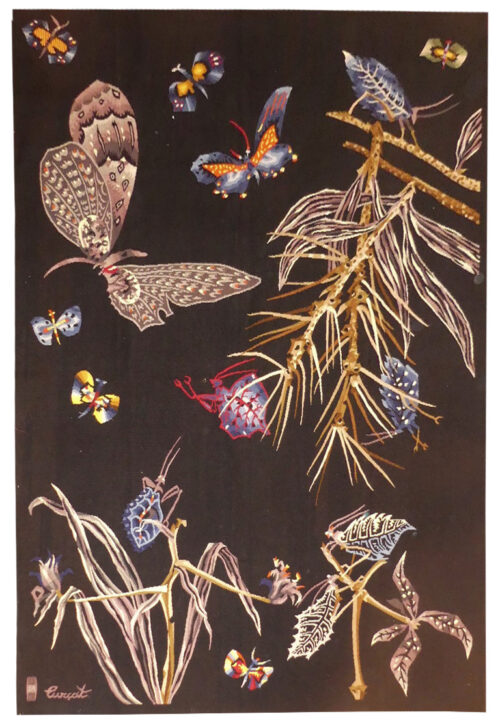

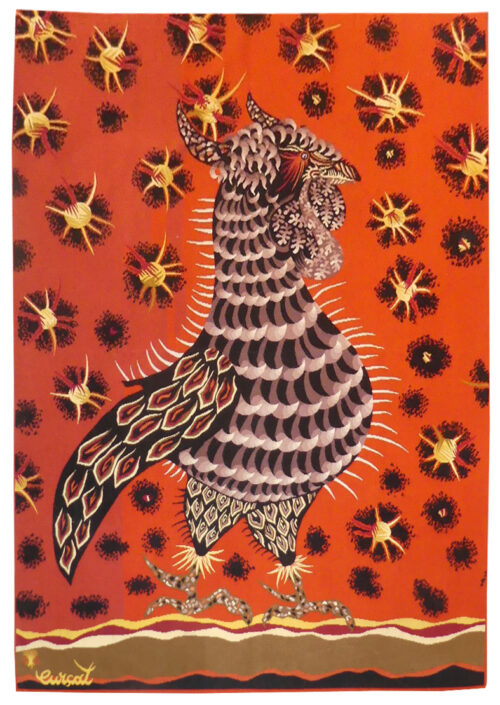

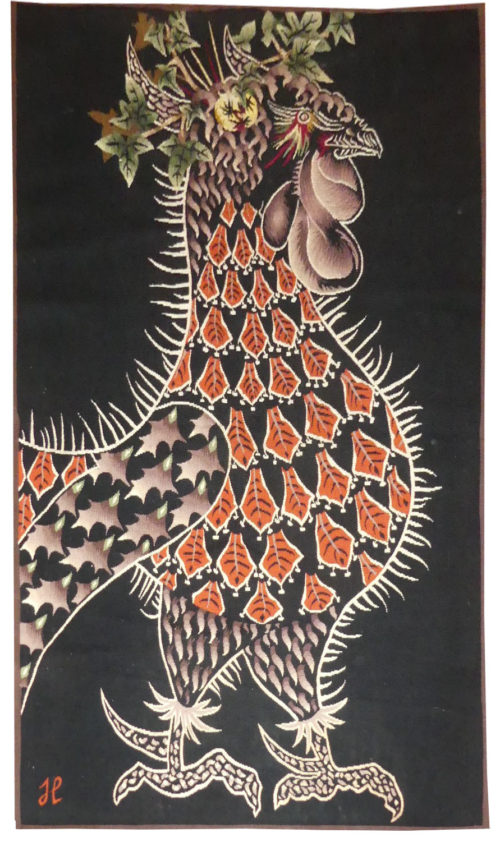

Tapis de sol

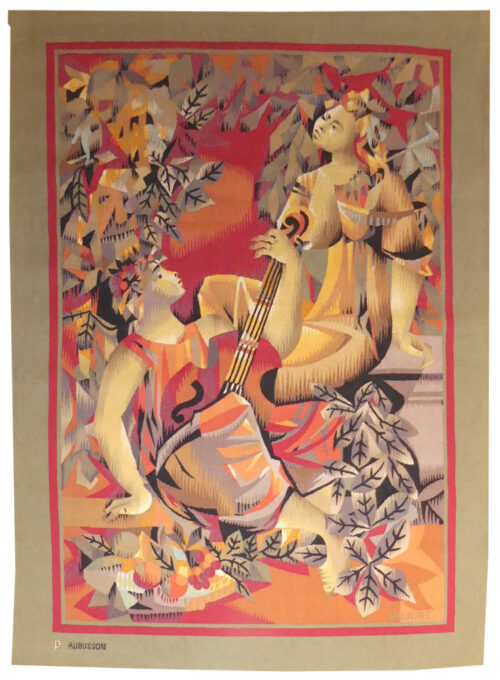

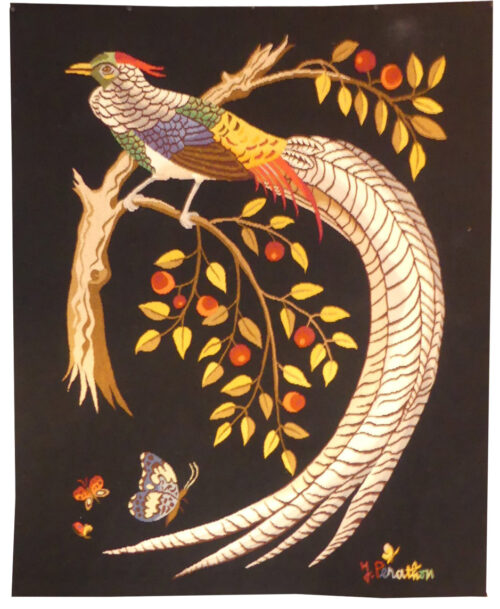

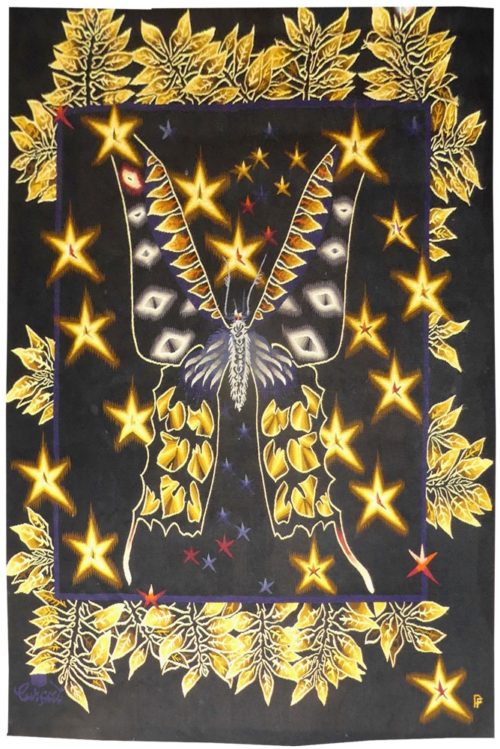

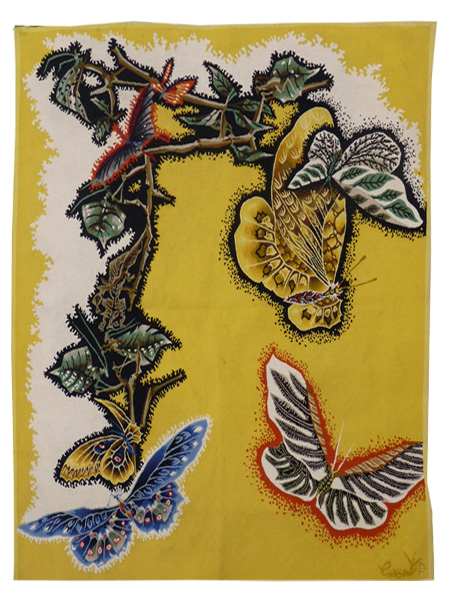

Tapis/Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Goubely.

1959.

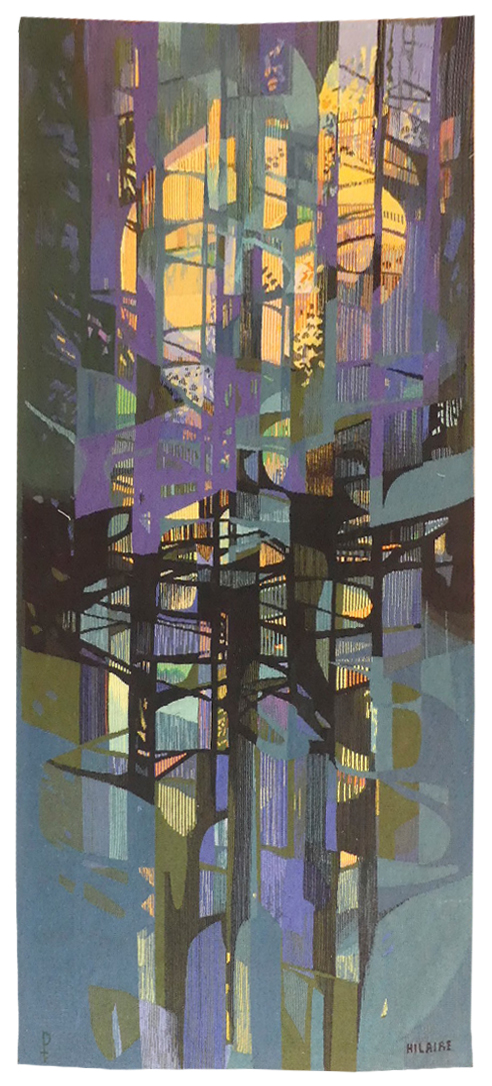

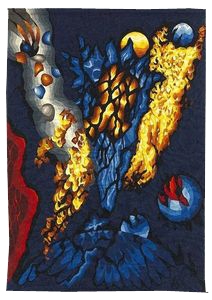

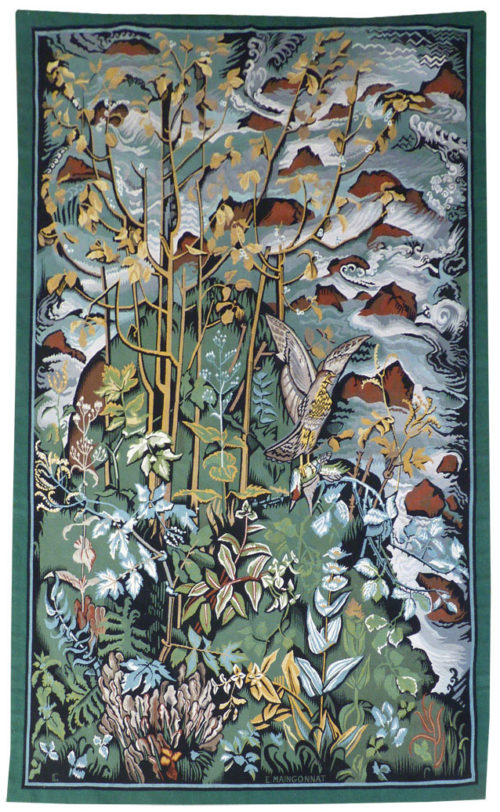

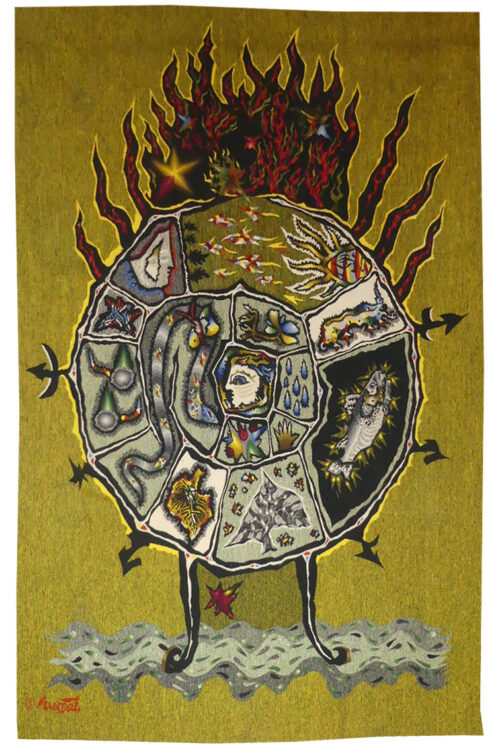

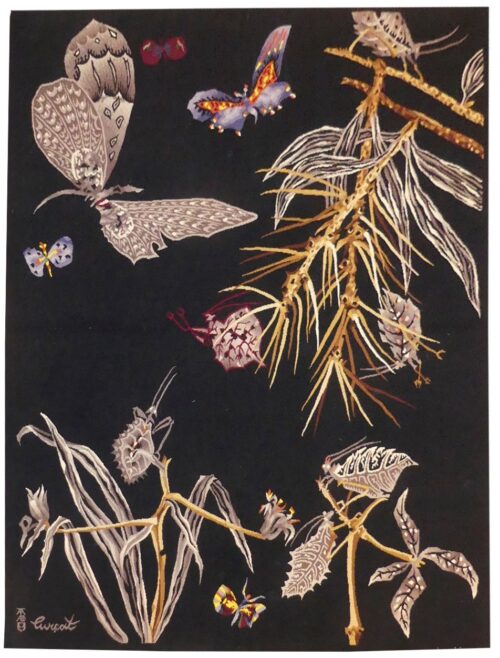

Familiarisé dès sa formation dans l’atelier de Bissière avec l’art mural (décors à l’Exposition de 1937), puis aux arts appliqués, en lien surtout avec l’art sacré (cartons de vitraux, ornements liturgiques,…), Manessier va réaliser son premier carton en 1947. Déçu par les premiers résultats, trop secs et précis, il se tourne dans les années 50 vers l’atelier Plasse le Caisne. Usant d’une technique différente qui permet contraste de points, jeux de matière, différences de relief,…et une plus grande latitude d’interprétation pour le lissier, dans un dialogue très fourni avec le cartonnier, Plasse le Caisne va dès lors tisser la plupart des tapisseries de Manessier, parfois de très vastes dimensions (« Chant Grégorien » pour la Maison de la Radio,…), parfois constitutives d’un cycle (les 12 « Cantiques spirituels de Saint jean de la Croix),….

Œuvre très singulière chez Manessier : de par sa fonction, un tapis, mais tissé au point d’Aubusson dans l’atelier Goubely (leur seule collaboration) ; une pièce unique, commandée par Myriam Prévot, co-directrice de la Galerie de France, qui présentait alors la plupart des peintres de la non-figuration et de l’abstraction lyrique (et consacra notamment 7 expositions personnelles à Manessier), pour la décoration de son appartement du quai d’Anjou : un témoignage donc de la proximité d’un artiste avec la galeriste le défendant.

Bibliographie :

Cat. Expo. Manessier, oeuvre tissé, Eglise du château de Felletin, 1993 (reproduit p.39)