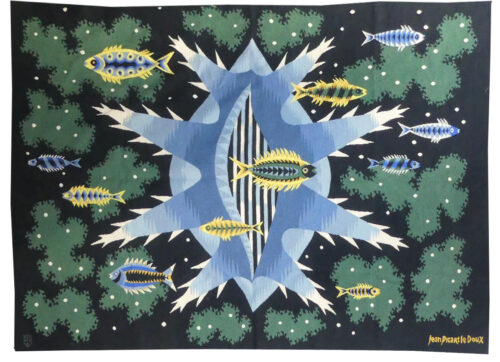

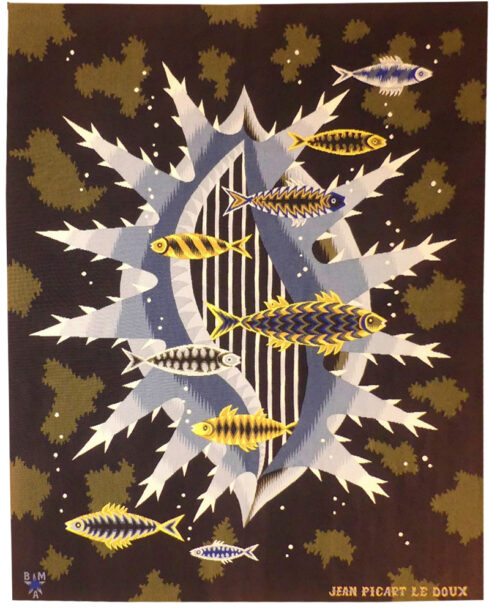

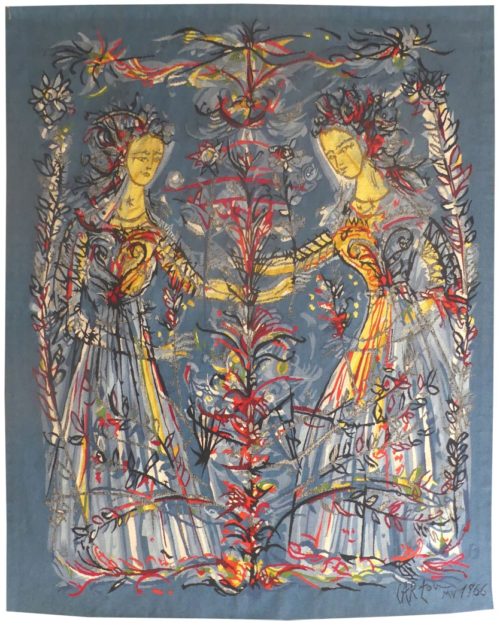

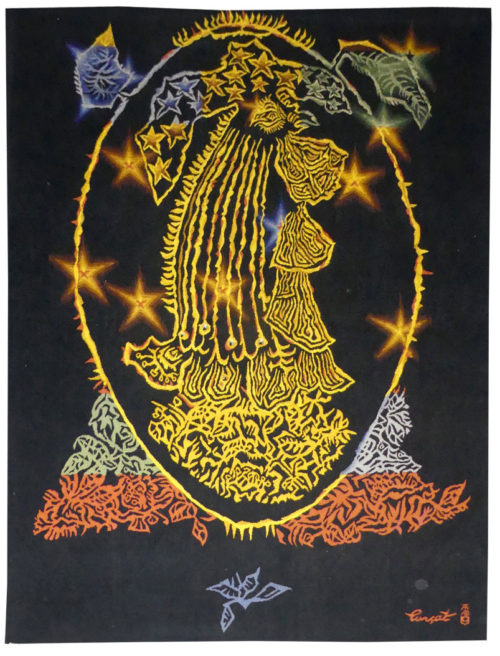

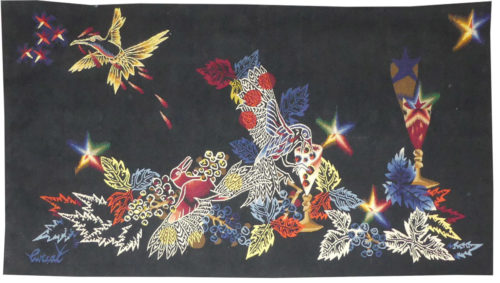

Le chalut

Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Berthaut.

Avec son bolduc signé.

1952.

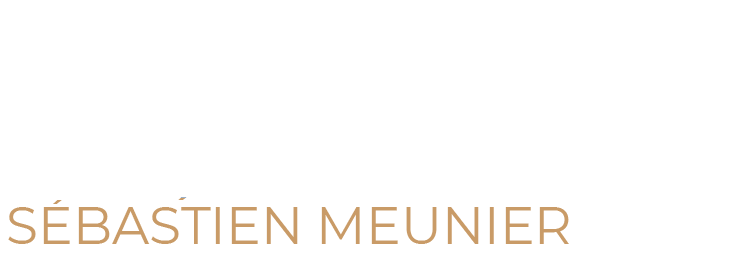

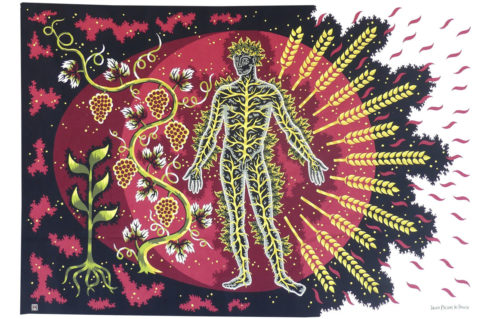

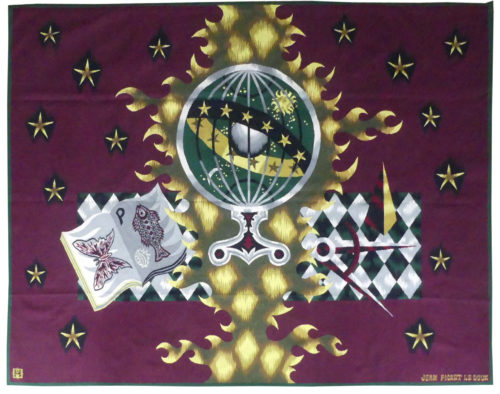

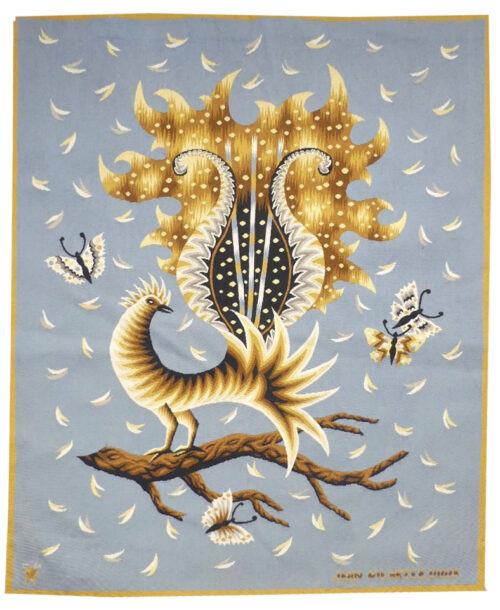

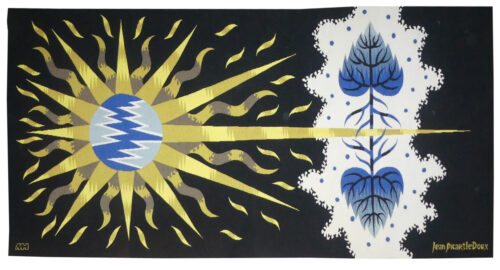

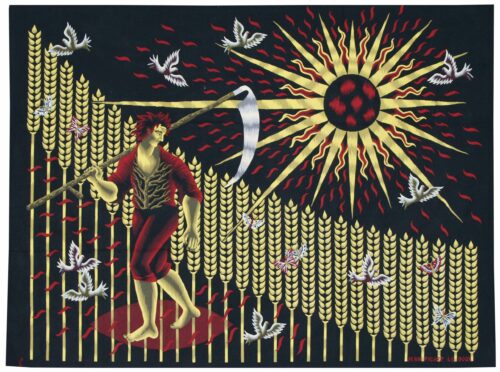

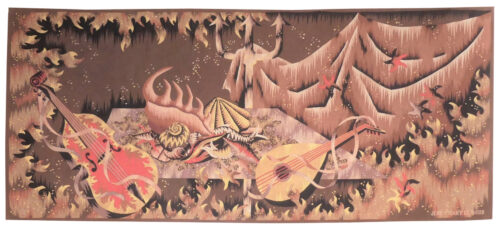

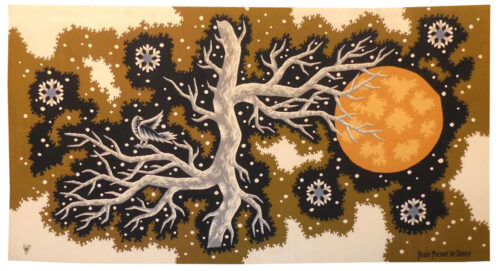

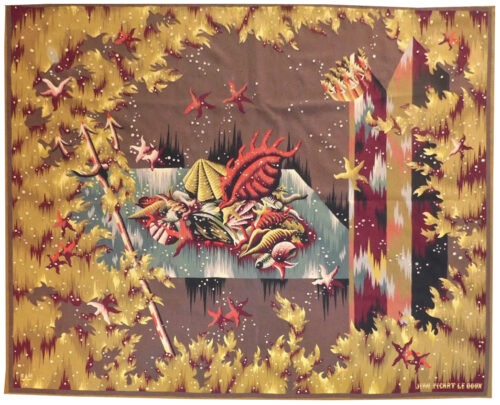

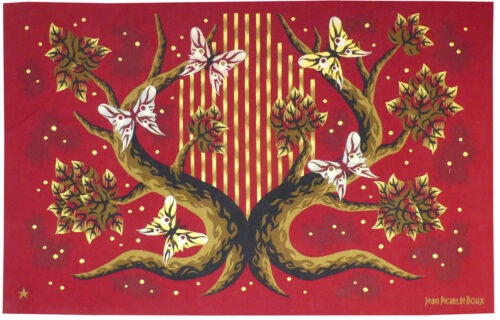

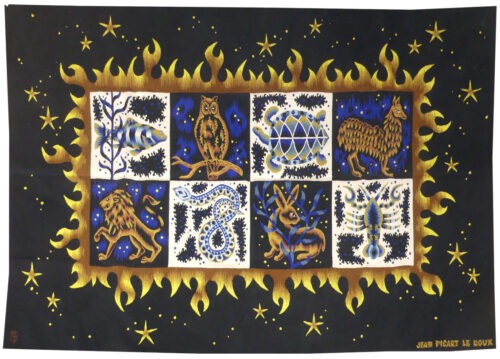

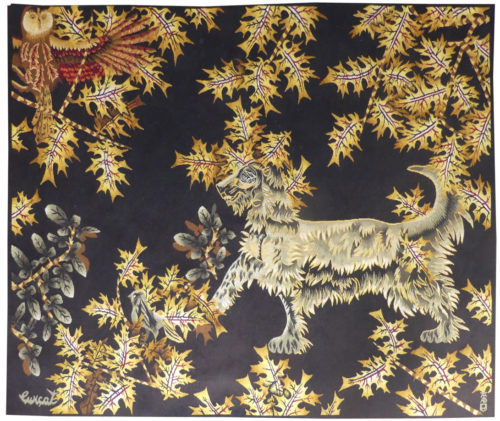

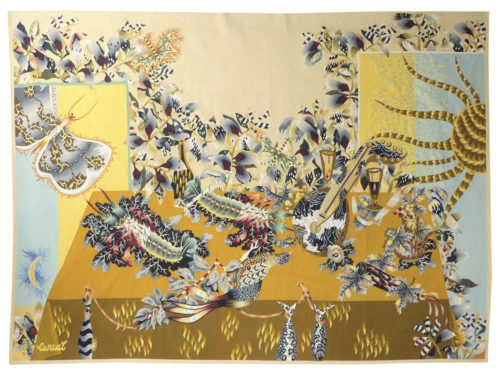

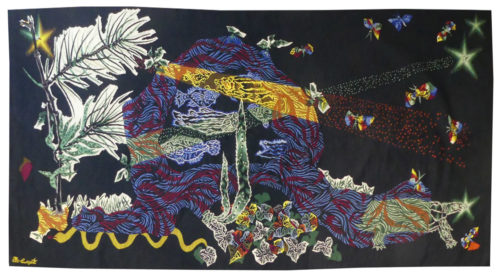

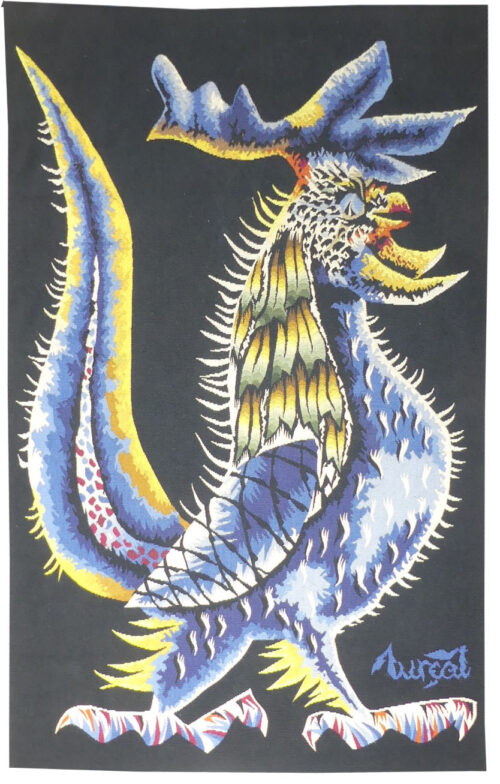

Jean Picart le Doux est l’un des grands animateurs du renouveau de la tapisserie. Ses débuts dans le domaine datent de 1943 : il réalise alors des cartons pour le paquebot “la Marseillaise”. Proche de Lurçat, dont il épouse les théories (tons limités, cartons numérotés,…), il est membre fondateur de l’A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie), et bientôt professeur à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. L’Etat lui commande de nombreux cartons tissés pour la plupart à Aubusson, pour certains aux Gobelins : les plus spectaculaires le seront pour l’Université de Caen, le Théâtre du Mans, le Paquebot France ou la Préfecture de la Creuse,…. Si les conceptions de Picart le Doux sont proches de celles de Lurçat, ses sources d’inspiration, ses thématiques, le sont aussi, mais dans un registre plus décoratif que symbolique, où se côtoient les astres (le soleil, la lune, les étoiles…), les éléments, la nature (le blé, la vigne, les poissons, les oiseaux…), l’homme, les textes,….

“L’une des tapisseries les plus célèbres de Picart le Doux : l’organisation en est très serrée et les amples courbes du filet soulignent le parti d’une écriture large et simple.” : ainsi s’exprime Maurice Bruzeau dans la notice qu’il consacre à cette tapisserie (n°37 de son ouvrage). “Le Chalut” rejoint les thèmes marins omniprésents chez l’artiste, notamment dans ces années là : “Dieu Marin”, “La Sirène” “le Dauphin”, “Fruits de mer”, “Etoiles de mer”, dans une gamme de couleurs assourdies à base de kaki et de gris argenté. Ici, le traitement est plus documentaire (hormis la présence du trident) : c’est la pêche, telle qu’elle est vue par Picart le Doux.

Bibliographie :

Léon Moussinac, Jean Picart le Doux, Editions Cercle d’art,1964 (reproduit Pl.10)

Marthe Belle-Jouffray, Jean Picart le Doux, Publications filmées d’art et d’histoire, 1966, reproduit n°4

Cat. Exp., Hommage à Jean Picart le Doux, Centre artistique et littéraire de Rochechouart, 1968 (reproduite)

Maurice Bruzeau, Jean Picart le Doux, Murs du soleil, Editions Cercle d’art 1972

Cat.Exp. Jean Picart le Doux, Paris, Musée de la Poste, 1980 (reproduit)

Cat. Exp. Picart le Doux, château d'Olonne, 1992, reproduit