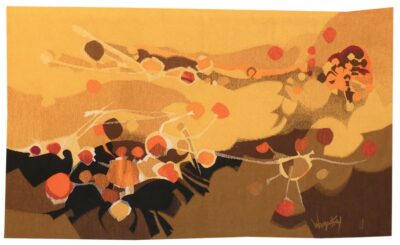

Procyon

Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Legoueix.

Avec son bolduc signé, n°3/4.

1968.

Membre de l'A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie), Wogensky est un des nombreux artistes qui se consacreront à la tapisserie à la suite de Lurçat, dans l'immédiat après-guerre. D'abord influencé par celui-ci, l'oeuvre de Wogensky (159 cartons d'après le catalogue d'exposition de 1989) évolue ensuite ensuite dans les années 60 vers une abstraction lyrique pas toujours complètement assumée, des thèmes cosmiques-astronomiques aux formes d'oiseaux décomposées et en mouvement, vers des cartons plus épurés et moins denses. S'il s'est toujours proclamé peintre, la réflexion de l'artiste sur la tapisserie est très aboutie : "Réaliser un carton mural.... c'est penser en fonction d'un espace qui ne nous appartient plus, par ses dimensions, son échelle, c'est aussi l'exigence d'un geste large qui transforme et accentue notre présence".

« Procyon » appartient à la veine « cosmique » de Wogensky (son titre même en fait foi), qui court tout au long des années 60, et dont « Cosmos » (1968, Université de Strasbourg), et « Galaxie » (1970, Sénat, palais du Luxembourg) seront les points d’orgue. Chinés (omniprésents) et aplats y cohabitent en accords de couleurs tout en nuances, dans un monde curieux, inconnu, aussi proche de très petites cellules vues au microscope, que de l’infiniment grand.

Une tapisserie identique est conservée au Musée Jean Lurçat et de la Tapisserie Contemporaine, à Angers.

Bibliographie :

Cat. Expo. Robert Wogensky, l'oeuvre tissé, Aubusson, Musée départemental de la tapisserie, 1989

Cat. Expo. Robert Wogensky, Angers, Musée Jean Lurçat et de la Tapisserie Contemporaine, 1989

Cat. Expo. Tissages d’ateliers, tissages d’artistes, 10 ans d’enrichissement des Collections, Angers, Musée Jean Lurçat et de la Tapisserie Contemporaine, 2004, reproduit p.101

Cat. Expo. Collections ! Collections !, Angers, Musée Jean Lurçat et de la Tapisserie Contemporaine, 2019-2020, reproduit p.11