-

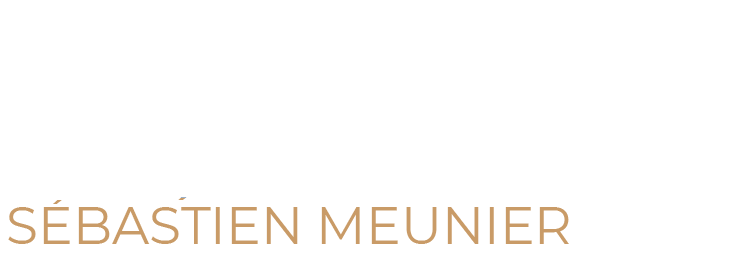

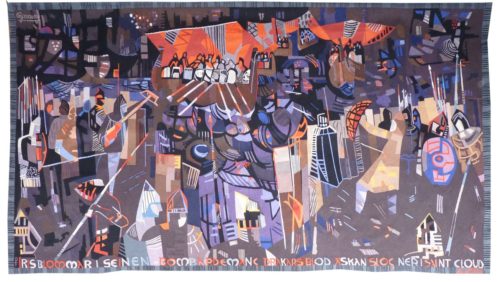

Concerto

Tapisserie tissée par l’atelier de Saint-Cyr. Avec son bolduc signé de l’artiste, n°1/6. Circa 1970. Artiste inconnue, dont l’inspiration se trouve dans la Musique et le solfège ; la géométrie du clavier, les lignes de la partition servent de trame au carton. -

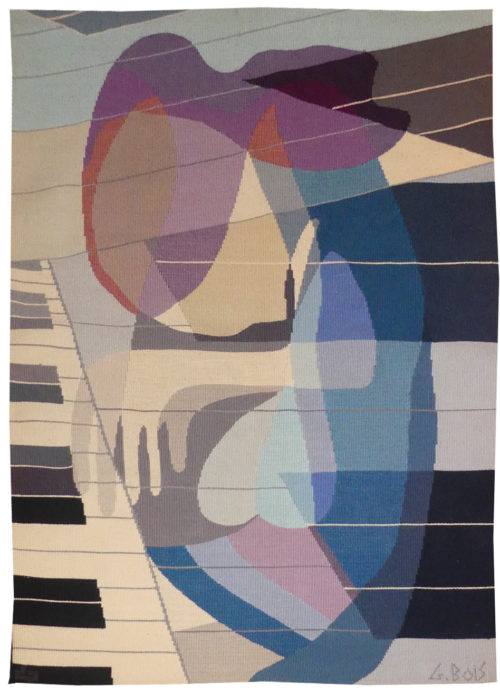

Plus connu pour ses tentures mécaniques proches de l’univers de Picart le Doux, Hurtu a pu concevoir quelques rares cartons plus inspirés, tissés manuellement.

-

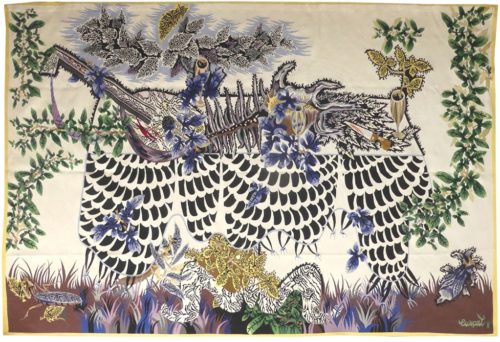

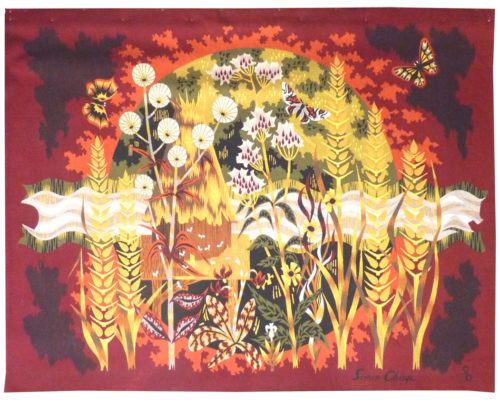

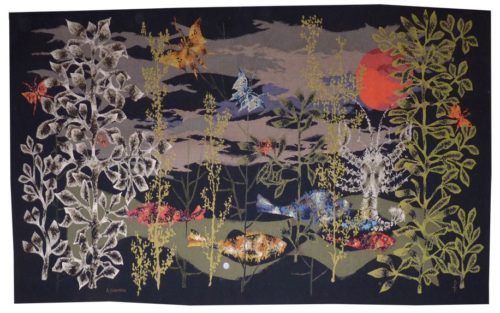

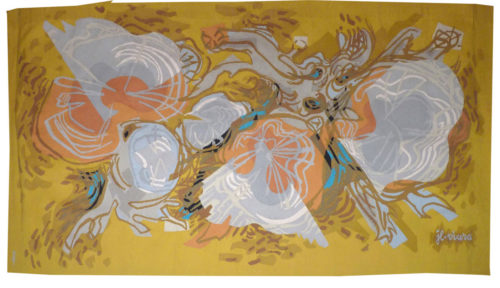

Univers végétal

L’Œuvre de Lurçat est immense : c’est toutefois son rôle dans la rénovation de l’art de la tapisserie qui lui vaut d’être passé à la postérité. Dès 1917, il commence par des œuvres au canevas, puis, dans les années 20 et 30, il travaillera avec Marie Cuttoli. Sa première collaboration avec les Gobelins date de 1937, alors qu’il découvre simultanément la tenture de l’Apocalypse d’Angers qui l’incite définitivement à se consacrer à la tapisserie. Il abordera les questions techniques d’abord avec François Tabard, puis à l’occasion de son installation à Aubusson pendant la guerre, il définira son système : gros point, tons comptés, cartons dessinés numérotés. Une production gigantesque commence alors (plus de 1000 cartons), amplifiée par la volonté d‘entraîner ses amis peintres, la création de l’A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie) et la collaboration avec la galerie La Demeure et Denise Majorel, puis par son rôle d’inlassable propagateur du médium à travers le Monde. Son œuvre tissée témoigne d’un art d’imagier spécifiquement décoratif, dans une iconographie symbolique très personnelle, cosmogonique (soleil, planètes, zodiaque, 4 éléments…), végétale stylisée, animale (boucs, coqs, papillons, chimères…), se détachent sur un fond sans perspective (volontairement éloigné de la peinture), et destinée, dans ses cartons les plus ambitieux, à faire partager une vision à la fois poétique (il émaille d’ailleurs parfois ces tapisseries de citations) et philosophique (les grands thèmes sont abordés dès la guerre : la liberté, la résistance, la fraternité, la vérité… ) et dont le point culminant sera le « Chant du Monde » ( Musée Jean Lurçat, ancien hôpital Saint-Jean, Angers) , inachevé à sa mort. « Univers végétal » est un paradoxe : on y voit plus d’animaux que de végétaux. On observe déjà (dès 1944 donc) cette volonté de cloisonner l’espace que Lurçat développera dans ses armoires et autres bestiaires : les animaux empaillés, comme d’un cabinet de curiosités, reposent sur des étagères suspendues par des chaînes, aux cieux étoilés, dans une extension poétique visant à traduire l’Unité de la Nature. La tapisserie a été tissée en différents formats, comme en témoigne l’exposition de 1946 : vertical, et carré (en 2 x 2 m, et en 3 x 3 m), pour Jansen, décorateur parisien, dont la marque apparaît tissée, bien qu’il n’eût pas d’atelier à Aubusson (c’est l’atelier Dumontet qui se chargeait de ses tissages). Bibliographie : Cat. Expo. La tapisserie française, Musée d’art moderne, Paris, 1946, n°278-279 Sieben Jahrhunderte Französische Wandteppiche, Wort und Tat, ill. Tapisseries de Jean Lurçat 1939-1957, Pierre Vorms Editeur, 1957, ill n°31, 99 (détails) Cat. Expo. Jean Lurçat, tapisseries de la fondation Rothmans, Musée de Metz, 1969, cat. n°6 Cat. Expo. Lurçat, 10 ans après, Musée d’Art moderne de la ville de Paris, 1976 Cat. Expo. Les domaines de Jean Lurçat, Angers, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, 1986 Colloque Jean Lurçat et la renaissance de la tapisserie à Aubusson, Aubusson, Musée départemental de la Tapisserie, 1992 Cat. Expo. Dialogues avec Lurçat, Musées de Basse-Normandie, 1992 Cat. Expo. Jean Lurçat, Donation Simone Lurçat, Académie des Beaux-Arts, 2004 Gérard Denizeau, Jean Lurçat, Liénart, 2013 Cat. Expo. Jean Lurçat, Meister der französischen Moderne, Halle, Kunsthalle, 2016 Cat. Expo. Jean Lurçat au seul bruit du soleil, Paris, galerie des Gobelins, 2016Tapisserie d’Aubusson tissée pour Jansen. 1944. -

Oiseau pilote

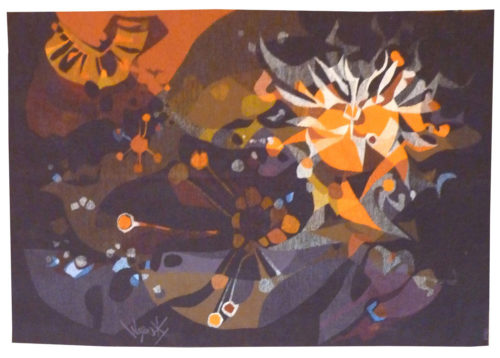

Membre de l’A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie), Wogensky est un des nombreux artistes qui se consacreront à la tapisserie à la suite de Lurçat, dans l’immédiat après-guerre. D’abord influencé par celui-ci, l’oeuvre de Wogensky (159 cartons d’après le catalogue d’exposition de 1989) évolue ensuite ensuite dans les années 60 vers une abstraction lyrique pas toujours complètement assumée, des thèmes cosmiques-astronomiques aux formes d’oiseaux décomposées et en mouvement, vers des cartons plus épurés et moins denses. S’il s’est toujours proclamé peintre, la réflexion de l’artiste sur la tapisserie est très aboutie : “Réaliser un carton mural…. c’est penser en fonction d’un espace qui ne nous appartient plus, par ses dimensions, son échelle, c’est aussi l’exigence d’un geste large qui transforme et accentue notre présence”. « Oiseau Pilote », au singulier, comme la trajectoire « chronotissée » dans un azur rouge (cf. « Oiseaux de Midi », ou « Envol », de la même année) d’une forme (une force même !) qui guide et oriente : à suivre donc… Bibliographie : Cat. Expo. Robert Wogensky, l’oeuvre tissé, Aubusson, Musée départemental de la tapisserie, 1989 Cat. Expo. Robert Wogensky, Angers, Musée Jean Lurçat et de la Tapisserie Contemporaine, 1989 Cat. Expo. Tissages d’ateliers-tissages d’artistes, Angers, Musée Jean Lurçat et de la Tapisserie Contemporaine, 2004Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Legoueix. Avec son bolduc signé de l'artiste, n°1/6. 1969. -

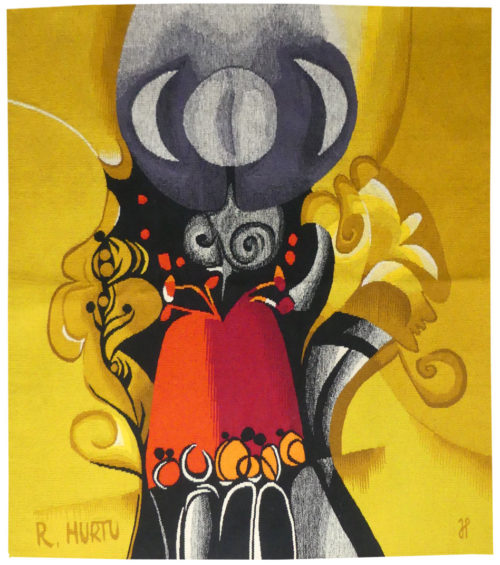

Les nymphéas

Tapisserie d’Aubusson tissée dans les ateliers Pinton pour la galerie Verrière. Avec son bolduc, n°4/6. 1968.Attiré par les grandes surfaces, sous l’influence d’Untersteller à l’Ecole des Beaux-Arts, Hilaire a exécuté de nombreuses peintures murales. Logiquement, il a réalisé, à partir de 1949, en même temps que de nombreux artistes, stimulés par Lurçat (il fera partie à ses côtés de l’A.P.C.T., Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie), de nombreux cartons (quelques dizaines), dont certains ont été tissés à Beauvais ou aux Gobelins. Hilaire s’approprie le sujet, préempté par Monet, dans son style cubisant (et tendant vers l’abstraction) habituel, fait de lignes et de formes circulaires à la gamme chromatique bleue et verte exaltée. Sa passion pour l’horticulture, à laquelle il se destinait dans sa jeunesse, est ici comme un écho de celle de Monet à Giverny.Bibliographie : Cat. Expo., Hilaire, oeuvre tissé, galerie Verrière, 1970, ill. Cat. Expo. Hilaire, du trait à la lumière, Musée Départemental Georges de la Tour à Vic-sur-Seille, 2010. -

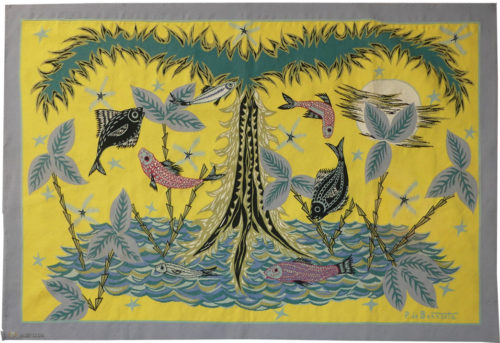

Poissons-voile

tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Pinton. Avec son bolduc, signé de l'artiste, n°5/6. 1969. Jean Picart le Doux est l’un des grands animateurs du renouveau de la tapisserie. Ses débuts dans le domaine datent de 1943 : il réalise alors des cartons pour le paquebot “la Marseillaise”. Proche de Lurçat, dont il épouse les théories (tons limités, cartons numérotés,…), il est membre fondateur de l’A.P.C.T.(Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie), et bientôt professeur à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. L’Etat lui commande de nombreux cartons tissés pour la plupart à Aubusson, pour certains aux Gobelins : les plus spectaculaires le seront pour l’Université de Caen, le Théâtre du Mans, le Paquebot France ou la Préfecture de la Creuse,…. Si les conceptions de Picart le Doux sont proches de celles de Lurçat, ses sources d’inspiration, ses thématiques, le sont aussi, mais dans un registre plus décoratif que symbolique, où se côtoient les astres (le soleil, la lune, les étoiles…), les éléments, la nature (le blé, la vigne, les poissons, les oiseaux…), l’homme, les textes,…. « Poissons-voile » reprend le motif central de « Rouge de Chine » (Bruzeau n°178), de 1969, aux motifs d’algues, de coraux et de poissons, un classique de l’artiste. Par ailleurs, Picart le Doux est probablement le cartonnier ayant eu le plus souvent recours à des fonds rouges, en différentes nuances. Bibliographie : Marthe Belle-Joufray, Jean Picart le Doux, Publications filmées d’art et d’histoire, 1966 Maurice Bruzeau, Jean Picart le Doux, Murs de soleil, Editions Cercle d’art, 1972 Cat. Exp. Jean Picart le Doux Tapisseries, Musée municipal d’Art et d’Histoire, Saint-Denis, 1976 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, Musée de la Poste, 1980 -

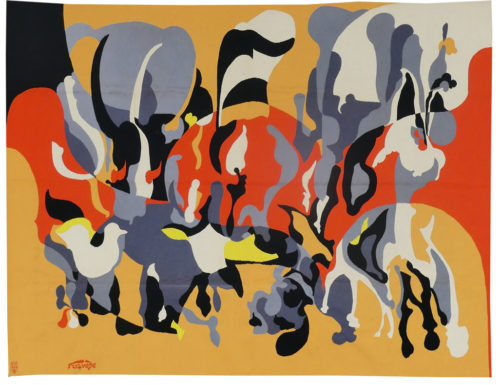

Tropiques

De retour en France dans les années 50, après un long séjour en Argentine, Berroeta donne alors de nombreux cartons dans un style d’abord figuratif (animaux, personnages,…) puis qui se tourne vers l’abstraction, comme dans sa peinture. Influence du cubisme et lyrisme des couleurs cohabitent ici dans un carton qui est peut-être une réminiscence de l’Amérique du Sud.Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Pinton. Circa 1955. -

Jean Picart le Doux est l’un des grands animateurs du renouveau de la tapisserie. Ses débuts dans le domaine datent de 1943 : il réalise alors des cartons pour le paquebot “la Marseillaise”. Proche de Lurçat, dont il épouse les théories (tons limités, cartons numérotés,…), il est membre fondateur de l’A.P.C.T.(Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie), et bientôt professeur à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. L’Etat lui commande de nombreux cartons tissés pour la plupart à Aubusson, pour certains aux Gobelins : les plus spectaculaires le seront pour l’Université de Caen, le Théâtre du Mans, le Paquebot France ou la Préfecture de la Creuse,…. Si les conceptions de Picart le Doux sont proches de celles de Lurçat, ses sources d’inspiration, ses thématiques, le sont aussi, mais dans un registre plus décoratif que symbolique, où se côtoient les astres (le soleil, la lune, les étoiles…), les éléments, la nature (le blé, la vigne, les poissons, les oiseaux…), l’homme, les textes,…. Les algues (et plus largement le monde sous-marin) ont été un leitmotiv pour Picart le Doux tout au long de son parcours, depuis « les algues » de 1946 ; on peut citer « Spiralgues », « Buisson d’algues », « les algues vertes »,… « Les petites algues » reprend, à plus petite échelle, « les algues », carton de 260 x 250 cm, Leleu en étant l’éditeur. Les algues éponymes, telle une dentelle végétale, cernent un carreau dressé de coquillages et d’étoiles de mer, nature morte qui est le véritable sujet du carton. Bibliographie : Marthe Belle-Joufray, Jean Picart le Doux, Publications filmées d’art et d’histoire, 1966 Maurice Bruzeau, Jean Picart le Doux, Murs de soleil, Editions Cercle d’art, 1972 Cat. Exp. Jean Picart le Doux Tapisseries, Musée municipal d’Art et d’Histoire, Saint-Denis, 1976 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, Musée de la Poste, 1980

Les petites algues

Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Pinton. Avec son bolduc. Circa 1950. -

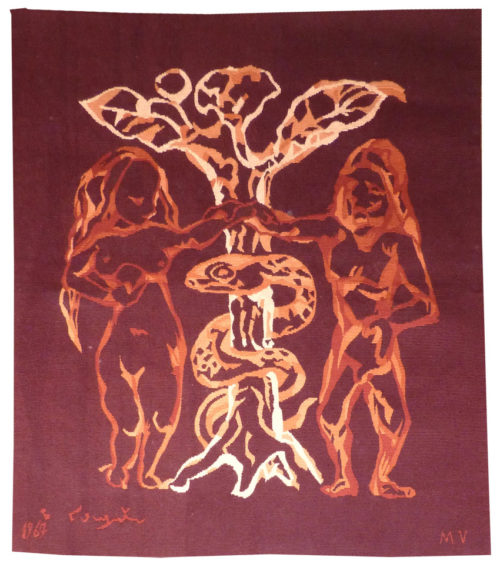

Adam et Eve

Tapisserie tissée par l'atelier du Moulin de Vauboyen 1967. Foujita est l'un des nombreux artistes tissés à Bièvres au Moulin de Vauboyen (d'où la marque MV tissée dans la trame des tapisseries), transformé à partir de 1959 en Centre Culturel par Pierre de Tartas, et dédié à l'art figuratif. Y passeront Cocteau, Carzou, Erni, Volti,.... et bien d'autres qui y réaliseront de nombreuses oeuvres, monumentales, ainsi que dans les arts appliqués (l'illustration de livres notamment). Foujita n'a fait que peu de cartons pour des tapisseries, toutes tissées à Bièvres, chez Pierre de Tartas. Ici, contrairement à ses autres réalisations tissées, son style se démarque de sa production picturale : quasi-monochromie, stylisation (bien loin de la souplesse de pinceau de l'artiste); quant au thème biblique, il témoigne de sa récente conversion au catholicisme. Une autre tapisserie, de sujet et dimensions semblables, mais dans une gamme chromatique claire, a également été tissée à Bièvres. -

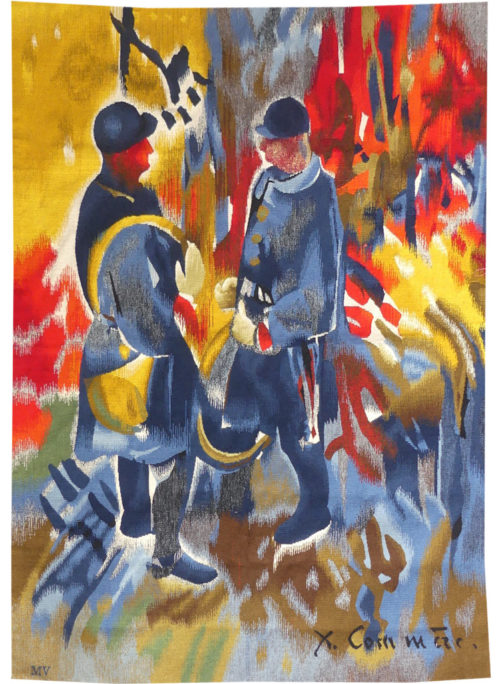

Chasse à courre

Actualisation d’un thème traditionnel de la tapisserie (cf. les chasses de Maximilien entre autres) dans une gamme chromatique automnale. Commere était l’un des nombreux artistes figuratifs « défendus » au Moulin de Vauboyen par Pierre de Tartas.Tapisserie tissée par l’atelier du moulin de Vauboyen. Circa 1970. -

Marchande de lait

Tapisserie tissée par l'atelier du Moulin de Vauboyen 1965. Foujita est l’un des nombreux artistes tissés à Bièvres au Moulin de Vauboyen (d’où la marque MV tissée dans la trame des tapisseries), transformé à partir de 1959 en Centre Culturel par Pierre de Tartas, et dédié à l’art figuratif. Y passeront Cocteau, Carzou, Erni, Volti,…. et bien d’autres qui y réaliseront de nombreuses oeuvres, monumentales, ainsi que dans les arts appliqués (l’illustration de livres notamment). Foujita n’a fait que peu de cartons pour des tapisseries, toutes tissées à Bièvres, chez Pierre de Tartas. Celui de notre tapisserie (une aquarelle de format 147 x 157 cm) est passé en vente le 8 décembre 2015 chez Tajan, et un autre dessin préparatoire a figuré dans la succession Kimiyo Foujita (Cornette de Saint Cyr, 28 October 2013, lot 167c). Les représentations d’enfants deviennent (encore plus) nombreuses dans l’après-guerre : même type physique au front haut, yeux écartés, nez fin, bouche charnue, et parfois exerçant de petits métiers dans une typologie obsolète que n’aurait pas reniée Poulbot. -

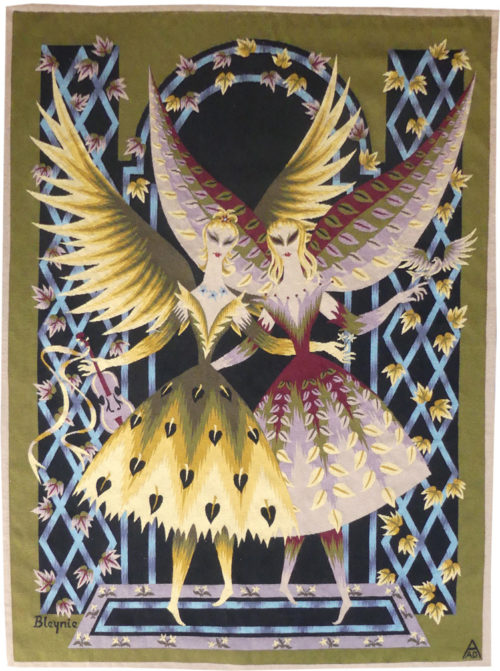

Composition

Claude Bleynie découvre la tapisserie avec Jean Picart le Doux en 1952. Il expose alors à la galerie La Demeure (dès 1958) et participe aux principales expositions consacrées à l’art mural. Son oeuvre tissée représente plus de 300 cartons, principalement édités par les ateliers Andraud. Bleynie, dans une veine plus abstraite (que l’on retrouve parfois aussi en tapisserie), a notamment dessiné des cartons de tapis destinés à l’appartement grand luxe “Ile de France” du paquebot “France”. Egalement décorateur de théâtre, Bleynie a conçu de nombreux cartons inspirés par la Danse, et animés de figures masquées et ailées, dans un esprit féérique.Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Andraud. Circa 1960. -

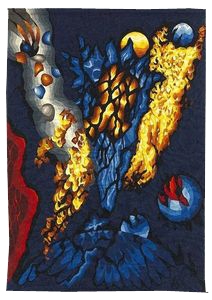

Feu pour Law

Tapisserie d'Aubusson tissée par les ateliers Pinton frères. Avec son bolduc signé, n°1/6. Circa 1970.Holger a été élève à l'Ecole Nationale d'Art Décoratif d'Aubusson, et a travaillé avec Lurçat avant la mort de celui-ci, en 1966. Il a réalisé de nombreux cartons oniriques tissés à Aubusson. Etabli aux Etats-Unis, il reste un infatigable défenseur, et témoin, de la tapisserie moderne, en organisant expositions et conférences sur le sujet. -

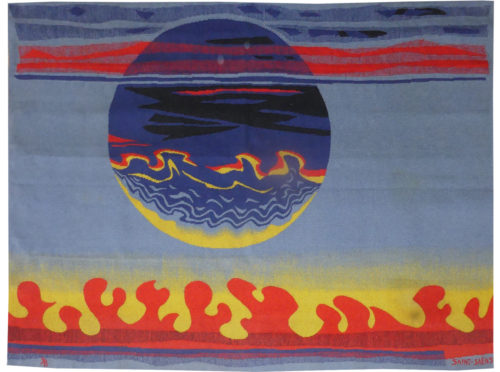

Soleil

Lurçat sollicite Saint-Saëns, d'abord fresquiste, dès 1940. Et, pendant la guerre, celui-ci produit ses premiers chefs d'oeuvre allégoriques, tapisseries d'indignation, de combat, de résistance : "les Vierges folles", "Thésée et le Minotaure". A l'issue de la guerre, tout naturellement, il rejoint Lurçat dont il partage les convictions (sur le carton numéroté et les tons comptés, sur l'écriture spécifique que requiert la tapisserie,...) au sein de l'A.P.C.T. (Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie). Son univers, où la figure humaine, étirée, allongée, tient une place considérable (comparée notamment à la place qu'elle occupe chez ses confrères Lurçat, ou Picart le Doux), tourne autours de thèmes traditionnels : la femme, la Commedia dell'arte, les mythes grecs,..., sublimés par l'éclat des coloris et la simplification de la mise en page. Il évoluera ensuite, dans les années 60 vers des cartons plus lyriques, presque abstraits, où dominent éléments et forces cosmiques. Dans les années 60, Saint-Saëns évolue vers un style plus abstrait aux couleurs acides fortement contrastées, et accentue son intérêts pour les grands phénomènes de la Nature (« les saisons », l’éclair »…) Bibliographie : Cat. Expo. Saint-Saëns, galerie La Demeure, 1970 Cat. Expo. Saint-Saëns, oeuvre tissé, Aubusson, Musée départemental de la Tapisserie, 1987 Cat. Expo. Marc Saint-Saëns, tapisseries, 1935-1979, Angers, Musée Jean Lurçat et de la Tapisserie Contemporaine, 1997-1998Tapisserie tissée par l’atelier Baudonnet. N°1/6. Circa 1970. -

Rêve gris

Artiste non référencée, Monique Brix a donné quelques cartons à Aubusson, tissés chez Glaudin-Brivet ou chez Pinton.Tapisserie d'Aubusson tissée par l’atelier Glaudin-Brivet. Avec son bolduc signé de l'artiste, n°6/6. Circa 1980. -

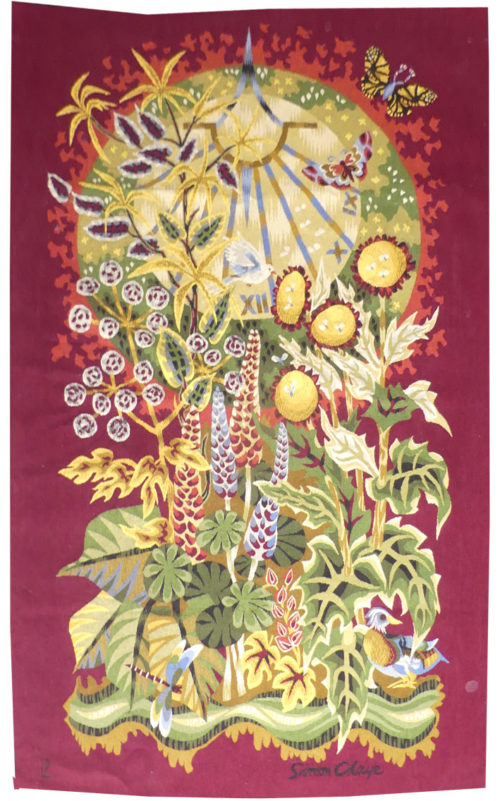

La rivière d'argent

Tapisserie d’Aubusson tissée dans les ateliers Hamot d’après un carton de l’artiste. Avec son bolduc signé de l’artiste. 1965. C’est en 1953 que Jean Picart le Doux offre à Chaye de devenir son assistant et l’encourage à créer des cartons de tapisserie : il réalisera alors de nombreux cartons bucoliques, mais aussi des vues de Normandie (Mont Saint Michel, Honfleur, régates,…), dont il est originaire. Carton classique de la veine naturaliste de l’artiste, spécialiste des enclos, haies et autres bords de rivière, animés d’animaux. Bibliographie : Simon Chaye tapisseries contemporaines, Editions Librairie des musées, 2014, ill. p.32 -

Chili

L’Œuvre de Lurçat est immense : c’est toutefois son rôle dans la rénovation de l’art de la tapisserie qui lui vaut d’être passé à la postérité. Dès 1917, il commence par des œuvres au canevas, puis, dans les années 20 et 30, il travaillera avec Marie Cuttoli. Sa première collaboration avec les Gobelins date de 1937, alors qu’il découvre simultanément la tenture de l’Apocalypse d’Angers qui l’incite définitivement à se consacrer à la tapisserie. Il abordera les questions techniques d’abord avec François Tabard, puis à l’occasion de son installation à Aubusson pendant la guerre, il définira son système : gros point, tons comptés, cartons dessinés numérotés. Une production gigantesque commence alors (plus de 1000 cartons), amplifiée par la volonté d‘entraîner ses amis peintres, la création de l’A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie) et la collaboration avec la galerie La Demeure et Denise Majorel, puis par son rôle d’inlassable propagateur du médium à travers le Monde. Son œuvre tissée témoigne d’un art d’imagier spécifiquement décoratif, dans une iconographie symbolique très personnelle, cosmogonique (soleil, planètes, zodiaque, 4 éléments…), végétale stylisée, animale (boucs, coqs, papillons, chimères…), se détachent sur un fond sans perspective (volontairement éloigné de la peinture), et destinée, dans ses cartons les plus ambitieux, à faire partager une vision à la fois poétique (il émaille d’ailleurs parfois ces tapisseries de citations) et philosophique (les grands thèmes sont abordés dès la guerre : la liberté, la résistance, la fraternité, la vérité… ) et dont le point culminant sera le « Chant du Monde » ( Musée Jean Lurçat, ancien hôpital Saint-Jean, Angers) , inachevé à sa mort. Une fois de plus, le titre renvoie à l’Amérique du Sud. Quant au motif circulaire accompagné d’une chouette, c’est un classique, cf. par exemple « Forêt bleue » ou « la chouette des figuiers »,… Bibliographie : Tapisseries de Jean Lurçat 1939-1957, Pierre Vorms Editeur, 1957 Cat. Expo. Lurçat, 10 ans après, Musée d’Art moderne de la ville de Paris, 1976 Cat. Expo. Les domaines de Jean Lurçat, Angers, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, 1986 Colloque Jean Lurçat et la renaissance de la tapisserie à Aubusson, Aubusson, Musée départemental de la Tapisserie, 1992 Cat. Expo. Dialogues avec Lurçat, Musées de Basse-Normandie, 1992 Cat. Expo. Jean Lurçat, Donation Simone Lurçat, Académie des Beaux-Arts, 2004 Gérard Denizeau, Jean Lurçat, Liénart, 2013 Cat. Expo. Jean Lurçat, Meister der französischen Moderne, Halle, Kunsthalle, 2016 Cat. Expo. Jean Lurçat au seul bruit du soleil, Paris, galerie des Gobelins, 2016Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Pinton. Avec son bolduc signé de l'artiste. Circa 1955. -

Gilet l'enfant aux mirages

Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Legoueix. 1997.Provenance : atelier Sautour-GaillardElève de Wogensky à l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Appliqués, Sautour-Gaillard voit son premier carton tissé en 1971 par l'atelier Legoueix (une collaboration qui ne s'est pas démentie par la suite), et il multiplie ensuite les projets monumentaux, dont le plus spectaculaire est "Pour un certain idéal", tenture de 17 tapisseries sur le thème de l'olympisme (conservée au Musée de l'Olympisme de Lausanne). D' abord proche de l'abstraction lyrique, l'artiste réalise dans les années 90 des cartons à base d'assemblages de motifs décoratifs, de textures et de figures, apparemment superposés et comme unifiés dans le tissage. Les 2 gilets de l’exposition « Archéologies » tenue à la galerie Inard en 1997 témoignent de la volonté de la « filière Aubusson », alors en plein désarroi, de varier ses productions : Sautour-Gaillard, grand collectionneurs de tissus lui-même, y montre la même inspiration que dans ses collages tissés contemporains. Bibliographie : D. Cavelier, Jean-René Sautour-Gaillard, la déchirure, Lelivredart, 2013, reproduite p.6 (porté par l’artiste), 296 -

Oiseaux de proie

Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Goubely. Avec son bolduc signé du cachet, et du fils de l'artiste, n°6/6 1941.L’Œuvre tissée de Gromaire est modeste : 11 cartons, conçus entre 1938 et 1944, la plupart à Aubusson même. « Ses constructions rigoureuse, ses simplifications, son goût de la grande composition et des grandes idées fondamentales, sa science de coloriste et pour tout résumer sa suprême qualité de maître et d’ouvrier, tout cela devait faire de lui un des plus parfaits tapissiers de son temps », pourra dire Jean Cassou (Cat. Expo. Marcel Gromaire, Paris, Musée National d’art moderne, 1963). C’est Guillaume Janneau, à la tête du Mobilier National , qui fait appel à lui en 1938, persuadé que son style (simplification des formes, dessin géométrique cerné de noirs, influence du cubisme, palette limitée …) répondra avantageusement aux problèmes esthétiques nouveaux que doit résoudre la tapisserie pour renaître (gammes de couleurs simplifiées, cartons synthétiques,…) : d’abord avec une commande sur le thème des quatre éléments, suivie d’une autre (« les Saisons »), destinée à être exécutée à Aubusson. Gromaire, en 1940 y rejoint Lurçat et Dubreuil. Travaillant seul, méticuleusement (de nombreux dessins sont préparatoires au carton, peint, et non numéroté comme chez Lurçat), en étroite collaboration avec Suzanne Goubely, qui tissera tous ses cartons, il passe 4 ans à Aubusson, vouant toutes ses forces créatives à la tapisserie. A l’issue de la guerre, il quitte la Creuse, et ne réalisera plus de cartons, laissant à Lurçat la place de grand initiateur du renouveau de la tapisserie. « Oiseaux de proie» est l’un des 5 cartons conçus par Gromaire pour l’atelier Goubely pendant la Guerre , et il est emblématique de son style : inspiration d’après les paysages locaux, absence de perspective, aspect décoratif foisonnant et rigoureusement ordonnancé, gamme chromatique resserrée (on notera d’ailleurs, dans cette France occupée, la dominante tricolore du carton)… L’ambiance y est aussi plus inquiétante que dans les autres tapisseries alors tissées.Bibliographie : Tapisseries contemporaines Lurçat Gromaire, éditions Braun et cie, 1943, ill. Le Point, Aubusson et la renaissance de la tapisserie, mars 1946, reproduite p.35 Jean Lurçat, Tapisserie française, Bordas, 1947, planche 27 J. Cassou, M. Damain, R. Moutard-Uldry, la tapisserie française et les peintres cartonniers, Tel, 1957 Cat. Expo., Gromaire, œuvre tissée, Aubusson, Musée de la tapisserie, 1995, reproduit p.49 Colloque, Jean Lurçat et la renaissance de la tapisserie à Aubusson, Aubusson, Musée départemental de la tapisserie, 1992, ill.14 (détail) Cat. Expo. La manufacture des Gobelins dans la première moitié du XXe siècle, Beauvais, Galerie nationale de la tapisserie, 1999 -

Mirage

Tapisserie d’Aubusson tissée par l'atelier Pinton Avec son bolduc. Circa 1965.Fumeron réalise ses premiers cartons (il en réalisera plus de 500) dès les années 40, en collaborant avec les ateliers Pinton, puis en recevant de nombreuses commandes de l’Etat, avant de participer à la décoration du paquebot “France”. D’abord figuratif, et influencé par Lurçat, il évolue vers l’abstraction, avant de revenir vers une figuration colorée et réaliste à partir des années 80. Intéressant carton de Fumeron dans sa meilleure veine abstraite, qui le fait ici l’égal de Matégot -

Le réviseur

Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Picaud. Avec son bolduc, n°1/8. Circa 1980.Marc Petit rencontre Jean Lurçat en 1954, séjourne à Aubusson en 1955, expose pour la première fois à La Demeure en 1956, devient membre de l'A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie) en 1958. A partir de ces débuts fulgurants, il produit des centaines de cartons, dans un style très personnel, où des échassiers croisent des funambules dans des paysages oniriques. Amusant carton, sorte d’antithèse figurée de l’auteur et son réviseur : elle s’exprime par cette curieuse association du poisson et de l’oiseau, dans une gamme chromatique extrêmement vive. -

Faiseur d'étoiles

Après l’habituel passage par la décoration murales dans les années 30, Jullien vient à Aubusson en 1936, se lie à Picart le Doux en 1947 et devient membre de l’A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie). Il se consacre alors à la tapisserie avec zèle et réalisera 167 cartons, d’abord figuratives, à la suite de Picart le Doux et de Saint-Saëns, puis sous l’influence des thèmes scientifiques abordés, il évolue vers l’abstraction. En 1981, deux ans avant sa mort, il fait don de son atelier au Musée départemental de la tapisserie à Aubusson. L’intérêt de Jullien pour les sciences et les techniques s’est très tôt manifesté, dès la fin des années 50, et il reste un cas assez rare, et éphémère, en tapisserie (malgré les incursions de Matégot, Maurice André, et de Millecamps surtout), qui s’inscrit dans le contexte des 30 glorieuses. Jullien conçoit, en 1961, sous le titre « Espace Poétique de l’Industrie » une exposition de ses créations sur le sujet où, à côté de « Diamant noir » (la mine), « Métropolis » (les raffineries), …., figure notre «faiseur d’étoiles », allégorie de la soudure autogène. Bibliographie : Cat. Expo. Espace poétique de l'industrie, galerie La Demeure, 1961 (reproduite) Cat. Expo. Hommage à Louis-Marie Jullien, Aubusson, Musée départemental de la Tapisserie, 1983Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier André. Avec son bolduc signé de l’artiste, n°3/3. 1957. -

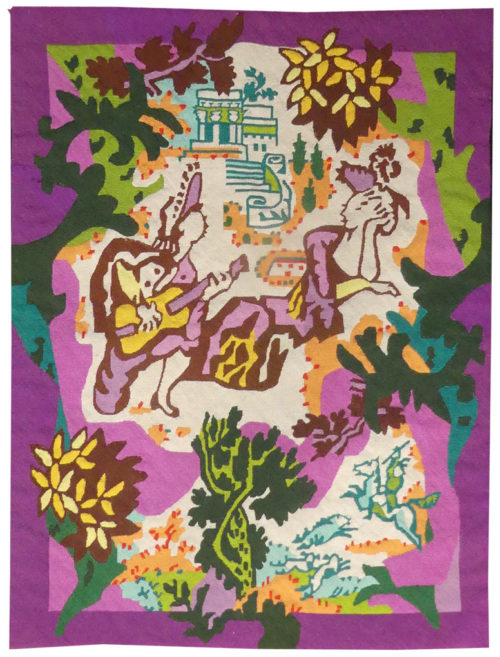

Concert champêtre

Tapisserie au petit point. Circa 1965.“On comprendra maintenant qu’après avoir fondé une peinture sur l’amour de la tapisserie, il était pour moi relativement facile, et bien tentant, de bâtir une tapisserie qui soit fidèle à ma peinture” dira l’artiste dans le catalogue d’exposition de la Galerie Verrière de 1970. Ce n’est qu’en 1961 qu’il commençe à réaliser des cartons (plus d’une cinquantaine), à la fois pour la tapisserie de lisse (à Aubusson, mais aussi au Mobilier National, avec parfois le concours de Pierre Baudouin), mais aussi pour la technique du petit point. On retrouve dans ces cartons la palette très audacieuse de l’artiste faite de couleurs primaires ou ici, basée sur un rose très cru, avec une narration éparpillée entre le concert, principal, et la scène de chasse, en retrait. Provenance : Collection Elmina Auger Bibliographie : Cat. Expo. Lapicque Tapisseries, galerie Villand & Galanis, 1964-1965 Cat. Expo.Lapicque, Lyon, Galerie Verrière, 1970 -

Le petit oiseleur

Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Picaud. Avec son bolduc, n°1/6. Circa 1970.Elie Grekoff, proche de l’esthétique de Lurçat, réalisera plus de 300 cartons. « Le petit oiseleur » relève d’une veine caractéristique de Grekoff où des enfants s’observent, mélancoliques, dans un paysage onirique se déployant sur un fond d’aplats colorés, comme l’illustration d’un conte. -

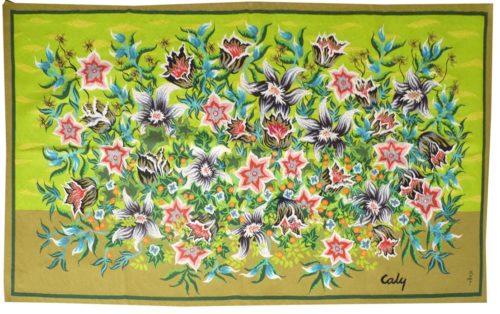

Solaire

Tapisserie d’Aubusson tissée dans les ateliers Pinton. Avec un bolduc signé de l’artiste, n°2/6. Circa 1970.Spécialiste des bouquets, Odette Caly a réalisé de nombreux cartons pour Aubusson, tissés chez Pinton, Henry ou Hamot. Son inspiration, plutôt champêtre d’habitude, s’est orientée ici vers des fleurs plus exotiques, soulignées par le fond vert. Bibliographie : Collectif, Caly, Publications filmées d’art et d’histoire, 1972, reproduit n°24 -

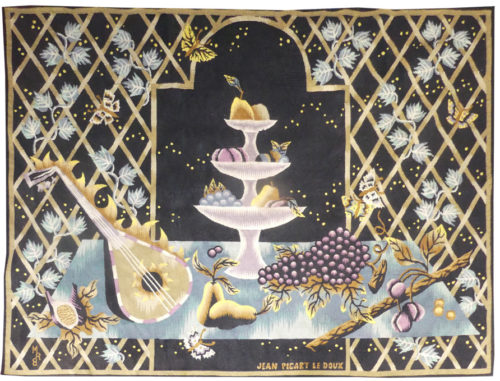

Le compotier

Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Braquenié. Avec son bolduc signé de l'artiste. 1956.Jean Picart le Doux est l'un des grands animateurs du renouveau de la tapisserie. Ses débuts dans le domaine datent de 1943 : il réalise alors des cartons pour le paquebot "la Marseillaise". Proche de Lurçat, dont il épouse les théories (tons limités, cartons numérotés,...), il est membre fondateur de l'A.P.C.T.(Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie), et bientôt professeur à l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. L'Etat lui commande de nombreux cartons tissés pour la plupart à Aubusson, pour certains aux Gobelins : les plus spectaculaires le seront pour l'Université de Caen, le Théâtre du Mans, le Paquebot France ou la Préfecture de la Creuse,.... Si les conceptions de Picart le Doux sont proches de celles de Lurçat, ses sources d'inspiration, ses thématiques, le sont aussi, mais dans un registre plus décoratif que symbolique, où se côtoient les astres (le soleil, la lune, les étoiles...), les éléments, la nature (le blé, la vigne, les poissons, les oiseaux...), l'homme, les textes,.... Le fond de treillage est un poncif chez Picart le Doux dans les années 50, incarné notamment dans « Nature morte à la fontaine », tissée aux Gobelins en 1952, expression d’un certain goût décoratif inspiré des tapisseries d’époques antérieures. « Le compotier » reprend « les fruits et la guitare », plus ample, tissé chez Berthaut en 1955. Bibliographie : Maurice Bruzeau, Jean Picart le Doux, Murs de soleil, Editions Cercle d'art, 1972, reproduit n°64 Cat. Exp. Jean Picart le Doux Tapisseries, Musée municipal d’Art et d’Histoire, Saint-Denis, 1976 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, Musée de la Poste, 1980 -

Composition

Fumeron réalise ses premiers cartons (il en réalisera plus de 500) dès les années 40, en collaborant avec les ateliers Pinton, puis en recevant de nombreuses commandes de l'Etat, avant de participer à la décoration du paquebot "France". D'abord figuratif, et influencé par Lurçat, il évolue vers l'abstraction, avant de revenir vers une figuration colorée et réaliste à partir des années 80. Carton abstrait typique de l'artiste, dans une veine qui le rapproche de Borderie ou de Wogensky, et qui témoigne de son invention sans cesse renouvelée.Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Pinton. N°1/6 Circa 1960. -

Composition

Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Picaud. Circa 1960.Né en 1912, Farvèze fait partie de la seconde génération de peintres-cartonniers, qui s’épanouit à partir de la fin des années 50, avec Grékoff, Ferréol, Petit, Potin,… Marqué par sa rencontre avec Gleizes puis par un séjour au Sénégal qui lui vaut de prestigieuses commandes publiques, il sera sélectionné pour participer à la 2e Biennale de Lausanne en 1965. Une stylisation haute en couleurs caractérise cette œuvre ; l’absence de bolduc, néanmoins, en empêche toute la compréhension : on distingue quelques formes animales…. ? -

Cadran solaire

C’est en 1953 que Jean Picart le Doux offre à Chaye de devenir son assistant et l’encourage à créer des cartons de tapisserie : il réalisera alors de nombreux cartons bucoliques, mais aussi des vues de Normandie (Mont Saint Michel, Honfleur, régates,…), dont il est originaire. Pour exprimer l’harmonie dans la Nature, Chaye ajoute ici, à un habituel motif de bord de cours d’eau animé de fleurs et d’animaux, une présence humaine, immobile et discrète : un cadran solaire. Bibliographie : Simon Chaye tapisseries contemporaines, Editions Librairie des musées, 2014, ill. p.29Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Legoueix. Avec son bolduc signé de l'artiste, n°6/6. 1969. -

L'étang

Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Tabard. Avec son bolduc. Circa 1950.L’Œuvre de Lurçat est immense : c’est toutefois son rôle dans la rénovation de l’art de la tapisserie qui lui vaut d’être passé à la postérité. Dès 1917, il commence par des œuvres au canevas, puis, dans les années 20 et 30, il travaillera avec Marie Cuttoli. Sa première collaboration avec les Gobelins date de 1937, alors qu’il découvre simultanément la tenture de l’Apocalypse d’Angers qui l’incite définitivement à se consacrer à la tapisserie. Il abordera les questions techniques d’abord avec François Tabard, puis à l’occasion de son installation à Aubusson pendant la guerre, il définira son système : gros point, tons comptés, cartons dessinés numérotés. Une production gigantesque commence alors (plus de 1000 cartons), amplifiée par la volonté d‘entraîner ses amis peintres, la création de l’A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie) et la collaboration avec la galerie La Demeure et Denise Majorel, puis par son rôle d’inlassable propagateur du médium à travers le Monde. Son œuvre tissée témoigne d’un art d’imagier spécifiquement décoratif, dans une iconographie symbolique très personnelle, cosmogonique (soleil, planètes, zodiaque, 4 éléments…), végétale stylisée, animale (boucs, coqs, papillons, chimères…), se détachent sur un fond sans perspective (volontairement éloigné de la peinture), et destinée, dans ses cartons les plus ambitieux, à faire partager une vision à la fois poétique (il émaille d’ailleurs parfois ces tapisseries de citations) et philosophique (les grands thèmes sont abordés dès la guerre : la liberté, la résistance, la fraternité, la vérité… ) et dont le point culminant sera le « Chant du Monde » ( Musée Jean Lurçat, ancien hôpital Saint-Jean, Angers) , inachevé à sa mort. Poissons dans leur habitat sont cernés de feuillages, dans une profusion habituelle à l’artiste. Un hibou, comme parfois, veille. Bibliographie : Tapisseries de Jean Lurçat 1939-1957, Pierre Vorms Editeur, 1957 Cat. Expo. Lurçat, 10 ans après, Musée d'Art moderne de la ville de Paris, 1976 Cat. Expo. Les domaines de Jean Lurçat, Angers, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, 1986 Colloque Jean Lurçat et la renaissance de la tapisserie à Aubusson, Aubusson, Musée départemental de la Tapisserie, 1992 Cat. Expo. Dialogues avec Lurçat, Musées de Basse-Normandie, 1992 Cat. Expo. Jean Lurçat, Donation Simone Lurçat, Académie des Beaux-Arts, 2004 Gérard Denizeau, Jean Lurçat, Liénart, 2013 Cat. Expo. Jean Lurçat au seul bruit du soleil, Paris, galerie des Gobelins, 2016 -

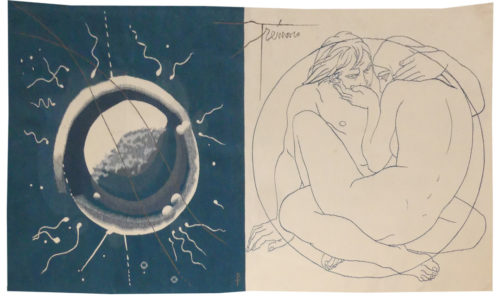

Couple génétique

Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Pinton. Avec son bolduc. Circa 1970.On retrouve ici, dans cet apparemment unique carton, la sûreté de trait et la pureté de dessin de Trémois (surtout connu comme graveur et illustrateur, bien que Grand Prix de Rome de Peinture), et son goût pour le traitement du corps humain : étreintes amoureuses et méditations sur la science moderne y sont associées en un insolite raccourci propre à l’artiste. -

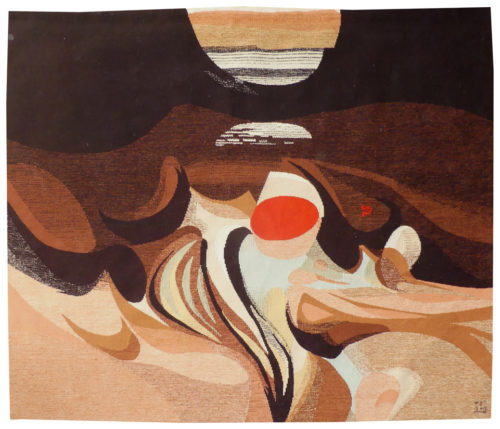

Eaux vives

Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Legoueix. Avec son bolduc signé de l'artiste, n°1/6. Circa 1970.D’abord sculpteur, utilisant les matériaux les plus divers (acier, béton, céramique,…), Borderie se découvre une passion pour la tapisserie dans les années 50, faisant tisser son premier carton en 1957. Encouragé par Denise Majorel, il reçoit en 1962 le Grand Prix National de la Tapisserie. En 1974, il est nommé directeur de L’Ecole Nationale des Arts Décoratifs d’Aubusson, dont il démissionnera très rapidement. Il a réalisé près de 500 cartons peints, abstraits, aux formes simples, dégradées dans une gamme de couleurs réduite, avec des tissages à gros points. Malgré ses couleurs chaudes et ses formes lyriques (notamment cette accolade verticale, comme des remous aquatiques), « Eaux vives » reste singulière dans l’œuvre de Borderie : l’habituelle homogénéité chromatique est altérée par ce frappant ovale rouge central. Bibliographie : Cat. Expo. André Borderie “pour l’homme simplement”, Angers, Musée Jean Lurçat et de la Tapisserie Contemporaine, 1998 J.J. et B. Wattel, André Borderie et la tapisserie d'Aubusson, Editions Louvre Victoire, 2018 -

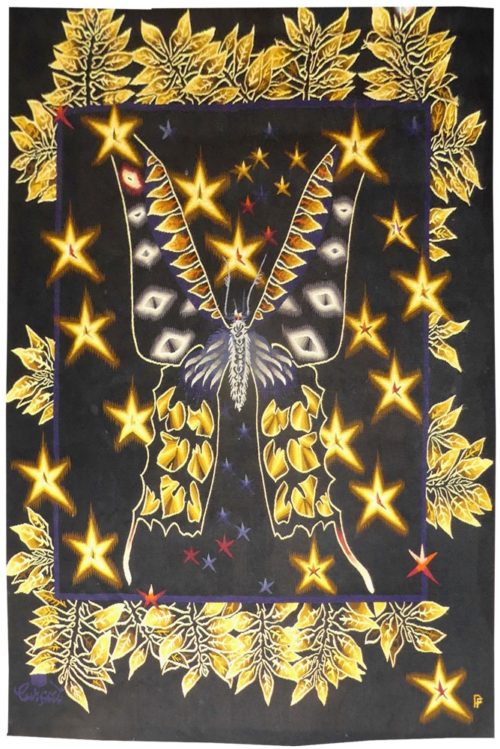

Cuivres

Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Pinton. Avec son bolduc signé de l’artiste. Circa 1950.L’Œuvre de Lurçat est immense : c’est toutefois son rôle dans la rénovation de l’art de la tapisserie qui lui vaut d’être passé à la postérité. Dès 1917, il commence par des œuvres au canevas, puis, dans les années 20 et 30, il travaillera avec Marie Cuttoli. Sa première collaboration avec les Gobelins date de 1937, alors qu’il découvre simultanément la tenture de l’Apocalypse d’Angers qui l’incite définitivement à se consacrer à la tapisserie. Il abordera les questions techniques d’abord avec François Tabard, puis à l’occasion de son installation à Aubusson pendant la guerre, il définira son système : gros point, tons comptés, cartons dessinés numérotés. Une production gigantesque commence alors (plus de 1000 cartons), amplifiée par la volonté d‘entraîner ses amis peintres, la création de l’A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie) et la collaboration avec la galerie La Demeure et Denise Majorel, puis par son rôle d’inlassable propagateur du médium à travers le Monde. Son œuvre tissée témoigne d’un art d’imagier spécifiquement décoratif, dans une iconographie symbolique très personnelle, cosmogonique (soleil, planètes, zodiaque, 4 éléments…), végétale stylisée, animale (boucs, coqs, papillons, chimères…), se détachent sur un fond sans perspective (volontairement éloigné de la peinture), et destinée, dans ses cartons les plus ambitieux, à faire partager une vision à la fois poétique (il émaille d’ailleurs parfois ces tapisseries de citations) et philosophique (les grands thèmes sont abordés dès la guerre : la liberté, la résistance, la fraternité, la vérité… ) et dont le point culminant sera le « Chant du Monde » ( Musée Jean Lurçat, ancien hôpital Saint-Jean, Angers) , inachevé à sa mort. Cuivré est le nom donné à certains papillons dont les reflets rappellent le métal. Ce carton reprend « sphynx et coq » (sans le coq), dans un beau contraste positif/négatif, de jaune sur fond noir.Bibliographie : Tapisseries de Jean Lurçat 1939-1957, Pierre Vorms Editeur, 1957 Cat. Expo. Lurçat, 10 ans après, Musée d'Art moderne de la ville de Paris, 1976 Cat. Expo. Les domaines de Jean Lurçat, Angers, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, 1986 Colloque Jean Lurçat et la renaissance de la tapisserie à Aubusson, Aubusson, Musée départemental de la Tapisserie, 1992 Cat. Expo. Dialogues avec Lurçat, Musées de Basse-Normandie, 1992 Cat. Expo. Jean Lurçat, Donation Simone Lurçat, Académie des Beaux-Arts, 2004 Gérard Denizeau, Jean Lurçat, Liénart, 2013 Cat. Expo. Jean Lurçat au seul bruit du soleil, Paris, galerie des Gobelins, 2016 -

Hommage à Mozart

Bibliographie : Marthe Belle-Jouffray, Jean Picart le Doux, Publications filmées d’art et d’histoire, 1966, reproduit n°5 Maurice Bruzeau, Jean Picart le Doux, Murs de soleil, Editions Cercle d'art, 1972, ill. n°59 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, tapisseries, Musée de Saint-Denis, 1976 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, Musée de la Poste, 1980Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Hamot. N° EA. 1955.Jean Picart le Doux est l'un des grands animateurs du renouveau de la tapisserie. Ses débuts dans le domaine datent de 1943 : il réalise alors des cartons pour le paquebot "la Marseillaise". Proche de Lurçat, dont il épouse les théories (tons limités, cartons numérotés,...), il est membre fondateur de l'A.P.C.T (Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie), et bientôt professeur à l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. L'Etat lui commande de nombreux cartons tissés pour la plupart à Aubusson, pour certains aux Gobelins : les plus spectaculaires le seront pour l'Université de Caen, le Théâtre du Mans, le Paquebot France ou la Préfecture de la Creuse,.... Si les conceptions de Picart le Doux sont proches de celles de Lurçat, ses sources d'inspiration, ses thématiques, le sont aussi, mais dans un registre plus décoratif que symbolique, où se côtoient les astres (le soleil, la lune, les étoiles...), les éléments, la nature (le blé, la vigne, les poissons, les oiseaux...), l'homme, les textes,.... Les cartons consacrés à la musique sont très nombreux chez Picart le Doux : les genres, les œuvres (« la petite musique de nuit », autre titre de l'oeuvre, « les 4 saisons », par exemple), les compositeurs (« Hommage à Vivaldi », « Hommage à Bach » qui fera l’objet d’un timbre en 1980), les instruments (« Soleil-Lyre », « Harpe des mers »), les figures mythologiques (« Orphée »). Le plus souvent, ces motifs s’intègrent dans une nature bucolique émaillée d’oiseaux et de papillons dans une veine décorative propre à l’artiste. -

Nappe blanche

Tapisserie d'Aubusson tissée dans l'atelier Goubely. Circa 1955.L’Œuvre de Lurçat est immense : c’est toutefois son rôle dans la rénovation de l’art de la tapisserie qui lui vaut d’être passé à la postérité. Dès 1917, il commence par des œuvres au canevas, puis, dans les années 20 et 30, il travaillera avec Marie Cuttoli. Sa première collaboration avec les Gobelins date de 1937, alors qu’il découvre simultanément la tenture de l’Apocalypse d’Angers qui l’incite définitivement à se consacrer à la tapisserie. Il abordera les questions techniques d’abord avec François Tabard, puis à l’occasion de son installation à Aubusson pendant la guerre, il définira son système : gros point, tons comptés, cartons dessinés numérotés. Une production gigantesque commence alors (plus de 1000 cartons), amplifiée par la volonté d‘entraîner ses amis peintres, la création de l’A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie) et la collaboration avec la galerie La Demeure et Denise Majorel, puis par son rôle d’inlassable propagateur du médium à travers le Monde. Son œuvre tissée témoigne d’un art d’imagier spécifiquement décoratif, dans une iconographie symbolique très personnelle, cosmogonique (soleil, planètes, zodiaque, 4 éléments…), végétale stylisée, animale (boucs, coqs, papillons, chimères…), se détachent sur un fond sans perspective (volontairement éloigné de la peinture), et destinée, dans ses cartons les plus ambitieux, à faire partager une vision à la fois poétique (il émaille d’ailleurs parfois ces tapisseries de citations) et philosophique (les grands thèmes sont abordés dès la guerre : la liberté, la résistance, la fraternité, la vérité… ) et dont le point culminant sera le « Chant du Monde »( Musée Jean Lurçat, ancien hôpital Saint-Jean, Angers), inachevé à sa mort. Le thème de la table dressée est un leitmotiv chez Lurçat, dès les années 40 (cf. Les quatre coins, 1943, Atelier Goubely-Gatien , Angers, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine). Ces tables, parfois très "cornes d'abondance", et accompagnée souvent d'instruments de musique (mandoline en général) rappellent les tableaux de nature morte du XVIIe siècle, thème étranger d'ailleurs à la tapisserie d'alors. Bibliographie : Tapisseries de Jean Lurçat 1939-1957, Pierre Vorms Editeur, 1957 Cat. Expo. Lurçat, 10 ans après, Musée d'Art moderne de la ville de Paris, 1976 Cat. Expo. Les domaines de Jean Lurçat, Angers, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, 1986 Colloque Jean Lurçat et la renaissance de la tapisserie à Aubusson, Aubusson, Musée départemental de la Tapisserie, 1992 Cat. Expo. Dialogues avec Lurçat, Musées de Basse-Normandie, 1992 Cat. Expo. Jean Lurçat, Donation Simone Lurçat, Académie des Beaux-Arts, 2004 Gérard Denizeau, Jean Lurçat, Liénart, 2013 Cat. Expo. Jean Lurçat au seul bruit du soleil, Paris, galerie des Gobelins, 2016 -

Kosmische Vision

Tapisserie d'Aubusson tissée par les ateliers Pinton frères. Bolduc. Circa 1970.Holger a été élève à l'Ecole Nationale d'Art Décoratif d'Aubusson, et a travaillé avec Lurçat avant la mort de celui-ci, en 1966. Il a réalisé de nombreux cartons oniriques tissés à Aubusson. Etabli aux Etats-Unis, il reste un infatigable défenseur, et témoin, de la tapisserie moderne, en organisant expositions et conférences sur le sujet. -

Les oiseaux s'envolent

Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Berthaut. Avec son bolduc. 1949. Jean Picart le Doux est l'un des grands animateurs du renouveau de la tapisserie. Ses débuts dans le domaine datent de 1943 : il réalise alors des cartons pour le paquebot "la Marseillaise". Proche de Lurçat, dont il épouse les théories (tons limités, cartons numérotés,...), il est membre fondateur de l'A.P.C.T.(Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie), et bientôt professeur à l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. L'Etat lui commande de nombreux cartons tissés pour la plupart à Aubusson, pour certains aux Gobelins : les plus spectaculaires le seront pour l'Université de Caen, le Théâtre du Mans, le Paquebot France ou la Préfecture de la Creuse,.... Si les conceptions de Picart le Doux sont proches de celles de Lurçat, ses sources d'inspiration, ses thématiques, le sont aussi, mais dans un registre plus décoratif que symbolique, où se côtoient les astres (le soleil, la lune, les étoiles...), les éléments, la nature (le blé, la vigne, les poissons, les oiseaux...), l'homme, les textes,.... « Les oiseaux s’envolent » est censé symboliser la Libération, thème que l’on retrouve dans « la cage ouverte » de 1953. Bibliographie : Maurice Bruzeau, Jean Picart le Doux, Murs de soleil, Editions Cercle d'art, 1972, n°13 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, tapisseries, Musée de Saint-Denis, 1976 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, Musée de la Poste, 1980 -

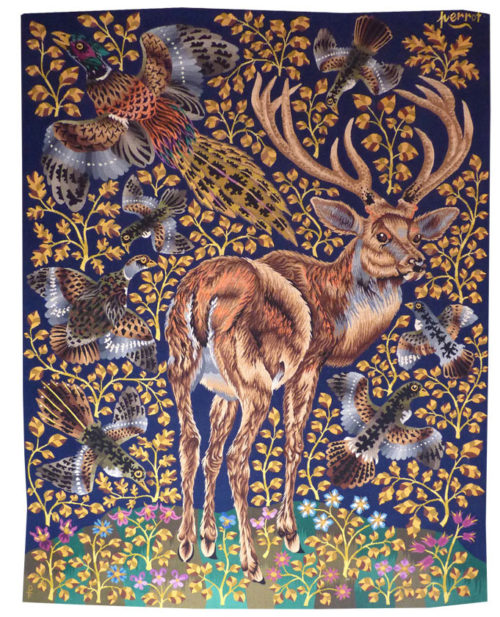

Rambouillet

Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Pinton Avec son bolduc signé de l'artiste, n°1/6. Circa 1970. Perrot commence son oeuvre de cartonnier à l'issue de la guerre, réalisant près de 500 cartons, avec de nombreuses commandes de l'Etat, la plupart tissées à Aubusson. Son style éminemment décoratif et chatoyant est très caractéristique : un foisonnement de papillons ou d'oiseaux , le plus souvent, se détache sur un fond végétal, dans le goût des tapisseries mille-fleurs (dont s'inspirera aussi Dom Robert). René Perrot est pour l'essentiel un artiste animalier, qui d'habitude stylise. Sa veine décorative est contrebalancée ici par le traitement extrêmement réaliste du cerf, inhabituel dans la tapisserie de l'après-guerre. Le titre du carton renvoie aux grandes chasses françaises qu'il a abondamment illustré, par exemple dans "Sologne", déposé au Musée de la Chasse de Gien par le Mobilier National. -

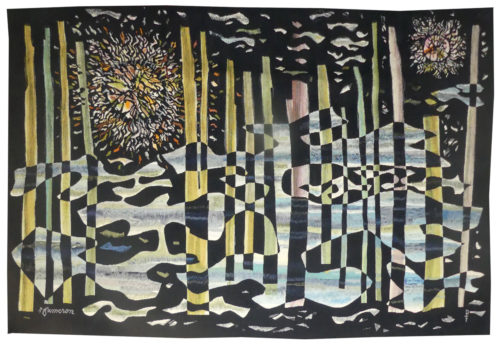

Vega

Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Legoueix. Bolduc signé de l’artiste, n°2/4. 1967.Membre de l’A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie), Wogensky est un des nombreux artistes qui se consacreront à la tapisserie à la suite de Lurçat, dans l’immédiat après-guerre. D’abord influencé par celui-ci, l’oeuvre de Wogensky (159 cartons d’après le catalogue d’exposition de 1989) évolue ensuite ensuite dans les années 60 vers une abstraction lyrique pas toujours complètement assumée, des thèmes cosmiques-astronomiques aux formes d’oiseaux décomposées et en mouvement, vers des cartons plus épurés et moins denses. S’il s’est toujours proclamé peintre, la réflexion de l’artiste sur la tapisserie est très aboutie : “Réaliser un carton mural…. c’est penser en fonction d’un espace qui ne nous appartient plus, par ses dimensions, son échelle, c’est aussi l’exigence d’un geste large qui transforme et accentue notre présence”. « Vega » appartient à la veine « cosmique » de Wogensky (son titre même en fait foi), qui court tout au long des années 60, et dont « Cosmos » (1968, Université de Strasbourg), et « Galaxie » (1970, Sénat, palais du Luxembourg) seront les points d’orgue. Chinés (omniprésents) et aplats y cohabitent en accords de couleurs tout en nuances, dans un monde curieux, inconnu, aussi proche de très petites cellules vues au microscope, que de l’infiniment grand. Bibliographie : Cat. Expo. Robert Wogensky, l’oeuvre tissé, Aubusson, Musée départemental de la tapisserie, 1989 Cat. Expo. Robert Wogensky, Angers, Musée Jean Lurçat et de la Tapisserie Contemporaine, 1989 -

L’enclos

Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Brivet. Avec son bolduc signé de l’artiste, n°4/4. 1966.Bibliographie : Simon Chaye tapisseries contemporaines, Editions Librairie des musées, 2014, ill. p.27C’est en 1953 que Jean Picart le Doux offre à Chaye de devenir son assistant et l’encourage à créer des cartons de tapisserie : il réalisera alors de nombreux cartons bucoliques, mais aussi des vues de Normandie (Mont Saint Michel, Honfleur, régates,…), dont il est originaire. Carton classique de la veine naturaliste de l’artiste, spécialiste des enclos, haies et autres sous-bois. -

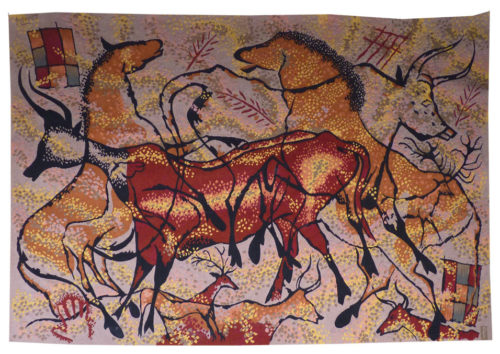

Hommage à l’abbé Breuil

Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Pinton. Avec son bolduc. Circa 1955.Perrot commence son oeuvre de cartonnier à l’issue de la guerre, réalisant près de 500 cartons, avec de nombreuses commandes de l’Etat, la plupart tissées à Aubusson. Son style éminemment décoratif et chatoyant est très caractéristique : un foisonnement de papillons ou d’oiseaux , le plus souvent, se détache sur un fond végétal, dans le goût des tapisseries mille-fleurs (dont s’inspirera aussi Dom Robert). Etonnant carton inspiré des peintures de la grotte de Lascaux, où la tapisserie n’a jamais autant mérité son nom d’art pariétal ; la part de Perrot y est finalement assez modeste : saturation des couleurs (notamment du fond, entre parme et rose), densification des motifs (plus éparpillés dans la grotte), tavelures étalées,…Si Perrot a multiplié les cartons –hommages ( à Pergaud, à Redouté, à Audubon,….), celui-ci vaut surtout pour la proximité avérée de l’artiste et du dédicataire, « le pape de la Préhistoire » : l’hommage ne tient pas ici qu’à l’artificialité d’une commande publique. Bibliographie : Tapisserie, dessins, peintures, gravures de René Perrot, Dessein et Tolra, 1982. -

Poissons de la lune

Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Pinton. Avec son bolduc. Circa 1970.Fumeron réalise ses premiers cartons (il en réalisera plus de 500) dès les années 40, en collaborant avec les ateliers Pinton, puis en recevant de nombreuses commandes de l’Etat, avant de participer à la décoration du paquebot “France”. D’abord figuratif, et influencé par Lurçat, il évolue vers l’abstraction, avant de revenir vers une figuration colorée et réaliste à partir des années 80. Sous la lune, rousse, s’ébattent poissons, papillons, homard, dans une composition onirique typique de l’artiste : on retrouve par exemple nombre de ces motifs dans « Avant l’homme », tissé par les Gobelins (cf. Cat. Expo.« le Mobilier National et les Manufactures Nationales des Gobelins et de Beauvais sous la Ive République », Beauvais, 1997) -

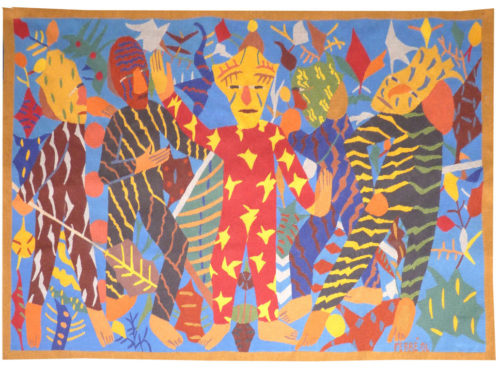

Danseuses cambodgiennes

Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Picaud. Avec son bolduc de la galerie Verrière, n°1/4. Circa 1965.Méconnue aujourd’hui, la contribution de Maurice Ferréol, dans les années 60, à la tapisserie figurative, est tout à fait remarquable. Il s’est imposé comme une sorte d’imagier populaire, où l’emploi des couleurs pures permet d’exacerber le dessin, comme enfantin, des figures. Qu’ont-elles à voir avec le Cambodge, ces figures bariolées, masquées, aux costumes extravagants ? Elles ne sont que prétexte à profusion de couleurs et de motifs, dans le style si particulier de Ferréol. -

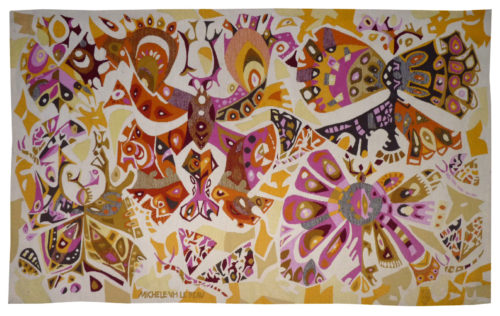

Papillons de cocagne

Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Picaud. Avec son bolduc signé de l’artiste. Circa 1970.Michèle van Hout le Beau a réalisé de nombreux cartons dans les années 60-70, travaillant avec de nombreux ateliers à Aubusson, et obtenant des commandes publiques (elle participa, avec d’autres, Soulages, Lagrange, Alechinsky,…, à la décoration des Boeing 707 transatlantiques d’Air France). Son écriture s’articule souvent autours de couleurs stridentes (très années 70), sur lesquelles se développent feuillages, personnages ou animaux stylisés. Notre carton, aux teintes acides, est d’ailleurs très caractéristique du style de l’artiste; on peut aussi y observer, sur un thème abondamment développé par Lurçat, la différence de traitement des papillons : le sujet est un prétexte à des évocations géométriques colorées proches de l’abstraction. -

Remous

Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Tabard. Circa 1960.Matégot, d’abord décorateur, puis créateur d’objets et de mobilier (activité à laquelle il renonce en 1959), rencontre François Tabard en 1945, et lui donne ses premiers cartons, figuratifs d’abord, puis bientôt abstraits, dès les années 50. Il devient membre de l’A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie) en 1949, participe à de nombreuses expositions internationales (Matégot, comme Lurçat avant lui, sera un infatigable militant de la tapisserie), répond à de nombreuses commandes publiques, parfois monumentales (“Rouen”, 85 m2 pour la préfecture de Seine-Maritime, mais aussi tapisseries pour Orly, pour la Maison de la Radio, pour le FMI…) et réalise pas moins de 629 cartons jusque dans les années 70. En 1990 est inaugurée la fondation Matégot pour la tapisserie contemporaine à Bethesda, aux Etats-Unis. Matégot a fait partie, avec d’autres artistes comme Wogensky, Tourlière ou Prassinos, de ceux qui orienteront résolument la laine vers l’abstraction, lyrique d’abord, géométrique dans les années 70, en exploitant différents aspects techniques du métier : dégradés, battages, piqués, pointillés… Remous est un témoignage de l’oeuvre de Matégot vers 1960 : lyrisme, jeu sur les transparences, appel à la virtuosité technique des lissiers (passages de tons, dégradés, …). Son titre évocateur rappelle également l’intérêt de l’artiste pour des sujets aquatiques (cf. ses “Régates”) traités de façon abstraite-métaphorique. Bibliographie : Cat. Exp. Les tapisseries de Mathieu Matégot, galerie La Demeure, 1962 (notre tapisserie y est reproduite) Cat. Exp. Matégot, Angers, Musée Jean Lurçat et de la Tapisserie Contemporaine, 1990-1991 -

Envie et Gourmandise (les pêchés capitaux)

Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Legoueix. Avec son bolduc signé de l’artiste. 1956.Après l’habituel passage par la décoration murales dans les années 30, Jullien vient à Aubusson en 1936, se lie à Picart le Doux en 1947 et devient membre de l’A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie). Il se consacre alors à la tapisserie avec zèle et réalisera 167 cartons, d’abord figuratives, à la suite de Picart le Doux et de Saint-Saëns, puis sous l’influence des thèmes scientifiques abordés, il évolue vers l’abstraction. En 1981, deux ans avant sa mort, il fait don de son atelier au Musée départemental de la tapisserie à Aubusson. “Il traite…. une courte série bien savoureuse des vices qui dénote un humour malicieux et renouvelle de façon très personnelle ces thèmes si fréquemment utilisés au Moyen Age.” (Cat. Expo. Hommage à Louis-Marie Jullien, Aubusson, Musée départemental de la Tapisserie, 1983, p.4). Ici, le sujet est prétexte à des représentations d’animaux tels qu’on les trouve chez ses contemporains, notamment Picart le Doux dont l’artiste était proche. D’après le catalogue de l’exposition de 1983 (qui fait office de Catalogue Raisonné, et où notre oeuvre porte le numéro 53), une seule tapisserie a été tissée d’après ce carton : il s’agit d’une pièce unique. Bibliographie : Cat. Expo. Hommage à Louis-Marie Jullien, Aubusson, Musée départemental de la Tapisserie, 1983 -

Normands sur la Seine

Tapisserie d’Aubusson tissée dans les ateliers Pinton. Avec son bolduc signé de l’artiste, n°1. 1961.Lars Gynning fait partie de ces nombreux artistes de toutes nationalités qui seront tissés à Aubusson dans les années 50-70, lorsque la tapisserie était un medium artistique incontournable. D’un point de vue thématique, notre carton permet l’entrecroisement, à travers les siècles, des relations franco-scandinaves à travers le prisme des incursions vikings remontant la Seine : évidemment, la tapisserie de Bayeux vient à l’esprit. Mais plutôt qu’un témoignage historico-diplomatique de Gynning, le carton illustre en fait une chanson d’Evart Taube, le poète-barde national suédois du XXe siècle (dont le texte figure en bas de la composition) ; hormis le sujet stricto sensu, la traduction tissée d’une chanson de geste épique renvoie à la grande tradition médiévale de la tapisserie, modèle indépassable pour de nombreux peintres-cartonniers de l’époque. L’esthétique, résolument moderne et influencée par le cubisme , revivifie quant à elle l’antique sujet. -

Destins

Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Glaudin-Brivet. Avec son bolduc signé de l’ artiste, n°1/6. 1974.Graveur de formation (Prix de Rome de la gravure en taille douce en 1942), Jean Louis Viard réalise ses premiers cartons au milieu des années 50. D’abord figuratif (il travaille alors avec Picart Le Doux), il emprunte ensuite la pente naturelle de nombreux peintres -cartonniers (la même que Matégot, Tourlière ou Prassinos,…) en évoluant vers l’abstraction. Il réalise des dizaines de cartons jusque dans les années 2000, parallèlement à son travail de peintre et graveur, mais en manifestant intérêt particulier pour les matières et les textures, à l’instar des partisans de la «Nouvelle Tapisserie» dont Pierre Daquin, qui le tissa, fut l’un des protagonistes majeurs. Ses thèmes, parfois métaphysiques (« Mémoires », « Destins »,….) brassent larges, de l’infini astronomique (« ténèbres solaires »), au minuscule cellulaire (« Mutation végétale ») : une œuvre profuse et variée en somme, régulièrement exposée à la Demeure, dans divers salons ou expositions particulières, et plus significativement au salon Comparaison dont il fut le responsable de la section Tapisseries. Provenance : atelier de l’artiste -

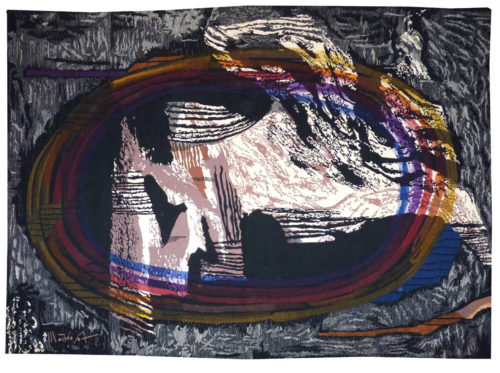

Soleils éteints

Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Pinton. Avec son bolduc signé de l’ artiste, n°1/6. 1967.Graveur de formation (Prix de Rome de la gravure en taille douce en 1942), Jean Louis Viard réalise ses premiers cartons au milieu des années 50. D’abord figuratif (il travaille alors avec Picart Le Doux), il emprunte ensuite la pente naturelle de nombreux peintres -cartonniers (la même que Matégot, Tourlière ou Prassinos,…) en évoluant vers l’abstraction. Il réalise des dizaines de cartons jusque dans les années 2000, parallèlement à son travail de peintre et graveur, mais en manifestant intérêt particulier pour les matières et les textures, à l’instar des partisans de la «Nouvelle Tapisserie» dont Pierre Daquin, qui le tissa, fut l’un des protagonistes majeurs. Ses thèmes, parfois métaphysiques (« Mémoires », « Destins »,….) brassent larges, de l’infini astronomique (« ténèbres solaires »), au minuscule cellulaire (« Mutation végétale ») : une œuvre profuse et variée en somme, régulièrement exposée à la Demeure, dans divers salons ou expositions particulières, et plus significativement au salon Comparaison dont il fut le responsable de la section Tapisseries. Provenance : atelier de l’artiste