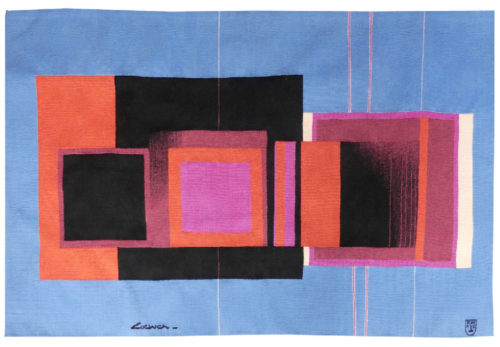

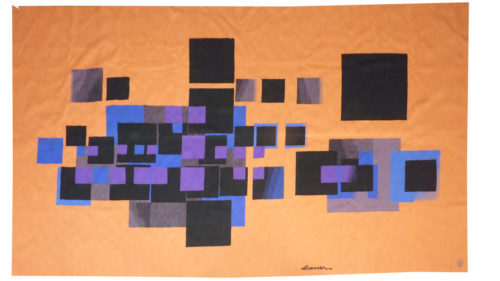

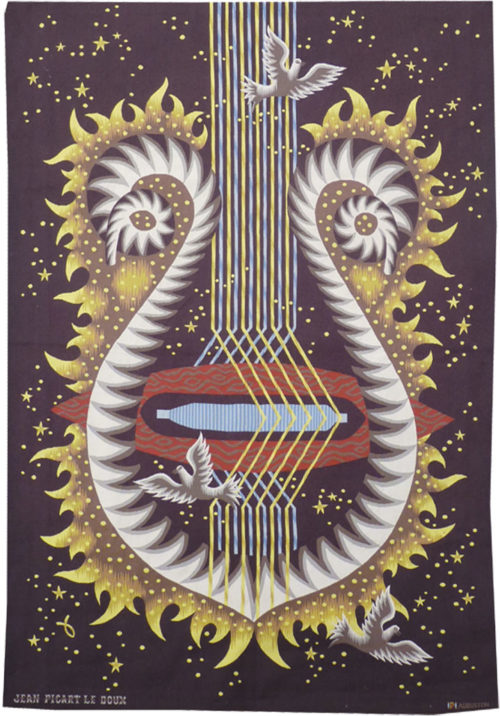

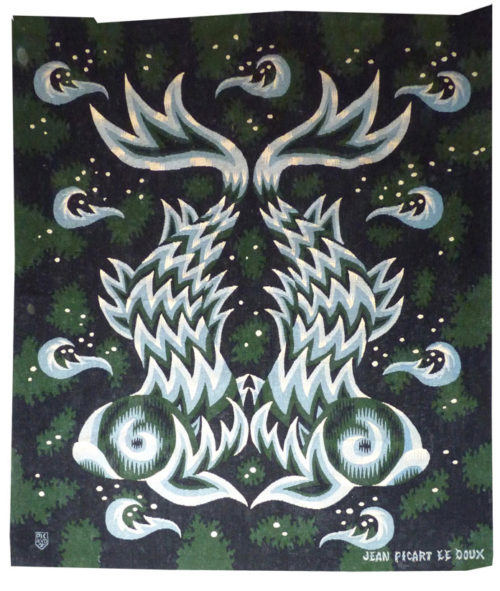

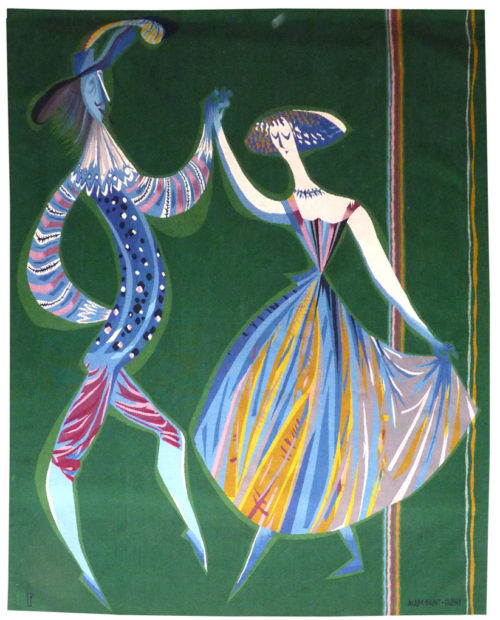

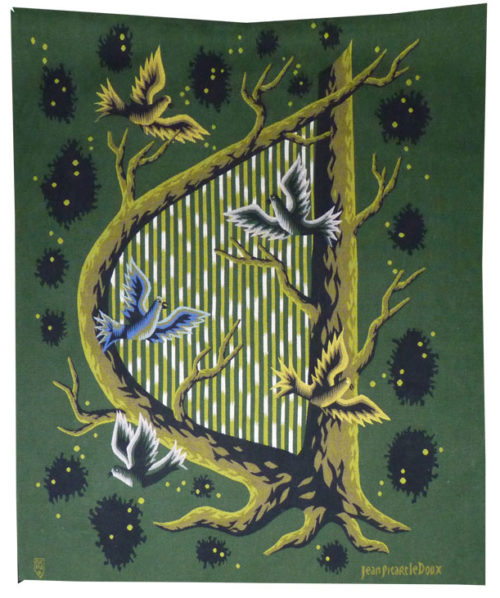

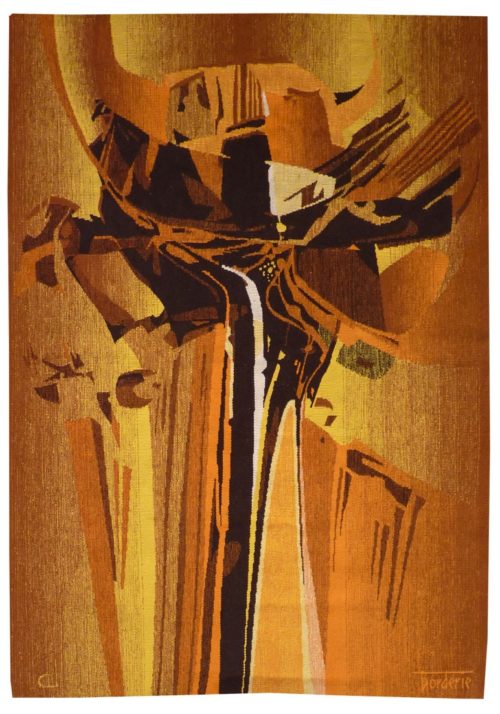

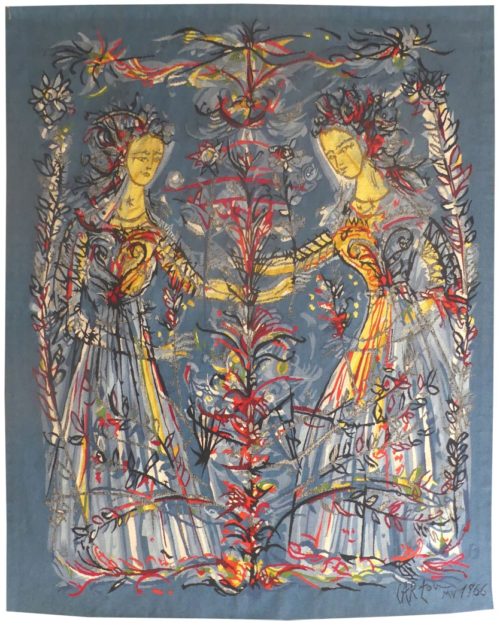

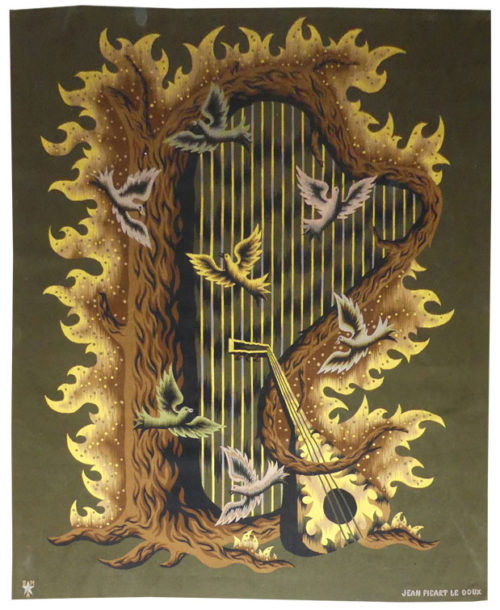

tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Tabard.

Avec son bolduc.

1962-1963.

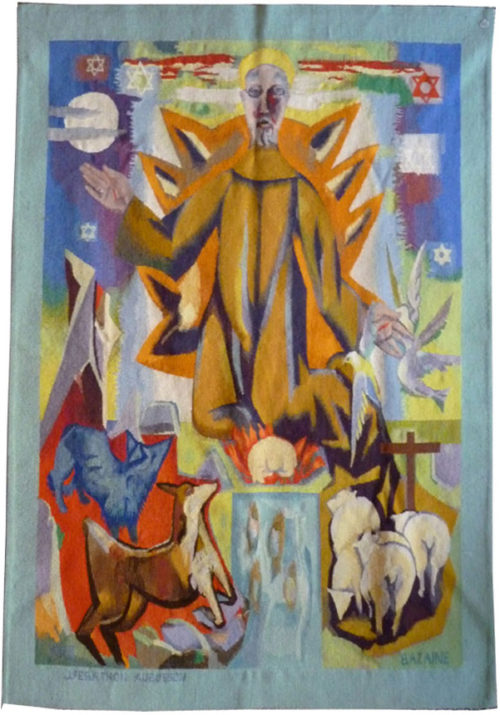

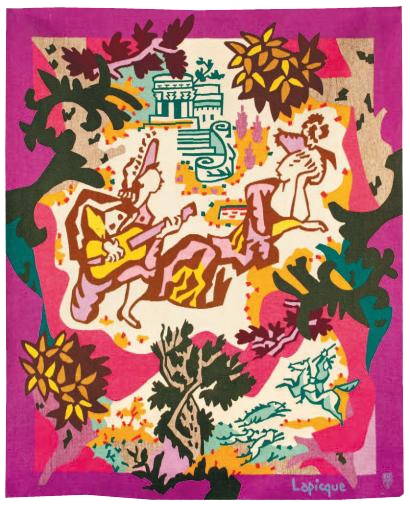

L’Œuvre de Lurçat est immense : c’est toutefois son rôle dans la rénovation de l’art de la tapisserie qui lui vaut d’être passé à la postérité. Dès 1917, il commence par des œuvres au canevas, puis, dans les années 20 et 30, il travaillera avec Marie Cuttoli. Sa première collaboration avec les Gobelins date de 1937, alors qu’il découvre simultanément la tenture de l’Apocalypse d’Angers qui l’incite définitivement à se consacrer à la tapisserie. Il abordera les questions techniques d’abord avec François Tabard, puis à l’occasion de son installation à Aubusson pendant la guerre, il définira son système : gros point, tons comptés, cartons dessinés numérotés.

Une production gigantesque commence alors (plus de 1000 cartons), amplifiée par la volonté d‘entraîner ses amis peintres, la création de l’A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie) et la collaboration avec la galerie La Demeure et Denise Majorel, puis par son rôle d’inlassable propagateur du médium à travers le Monde.

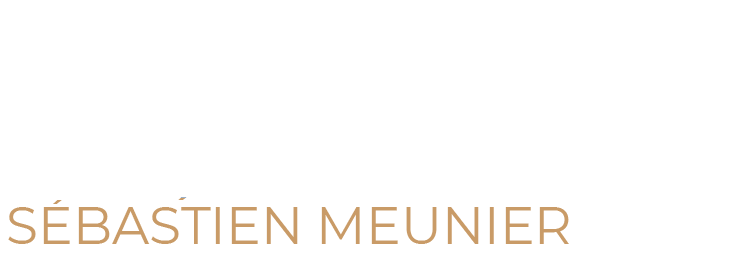

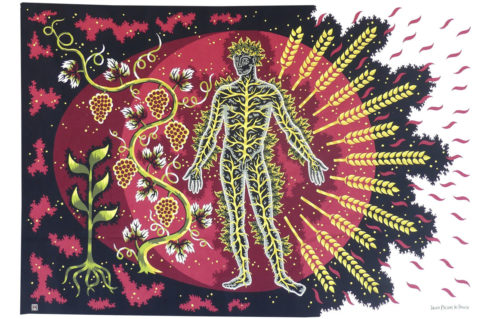

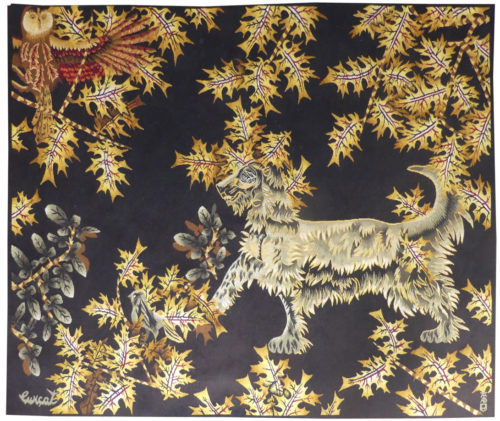

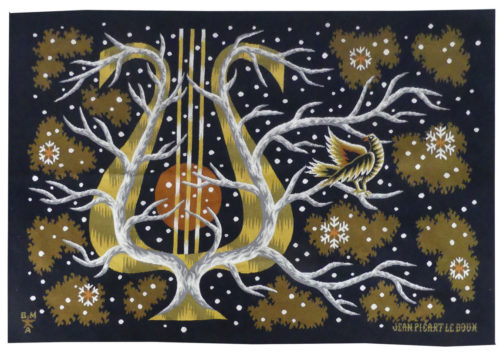

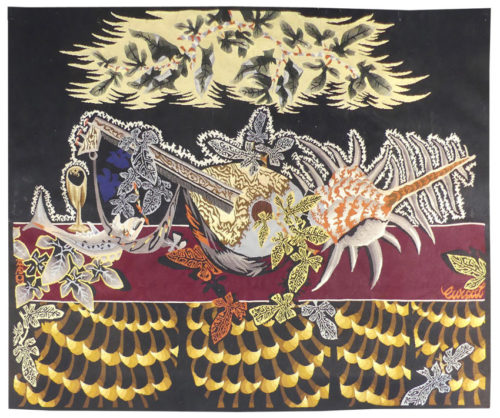

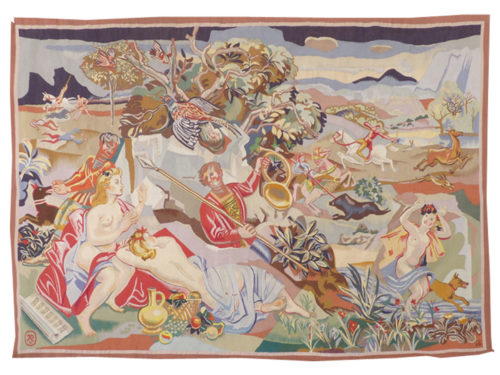

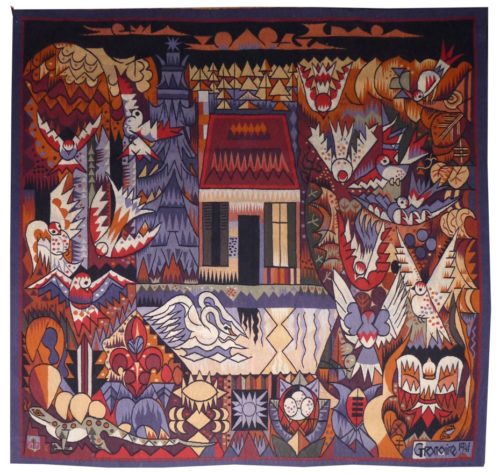

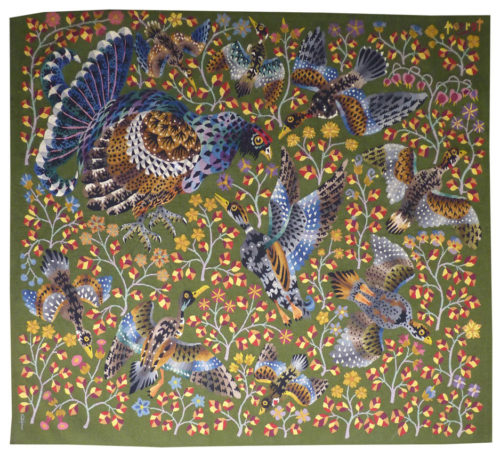

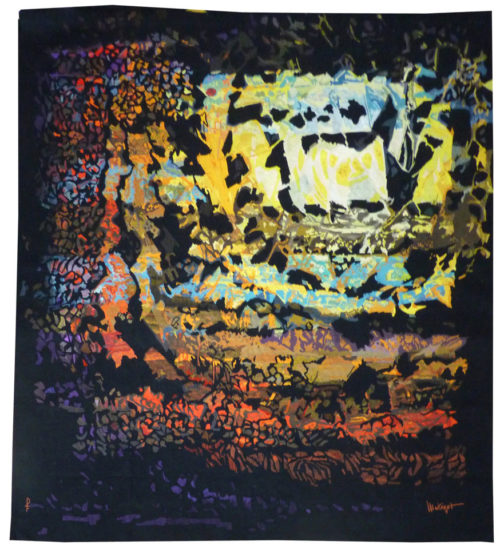

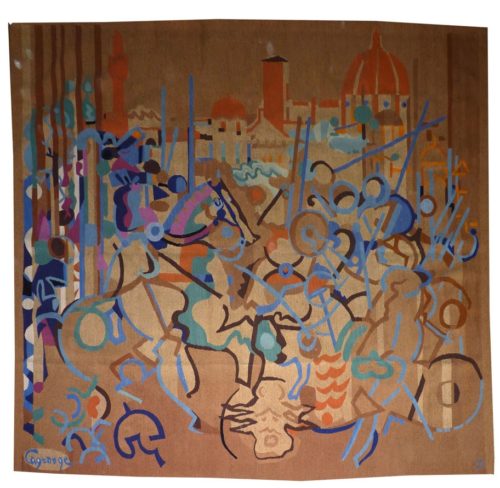

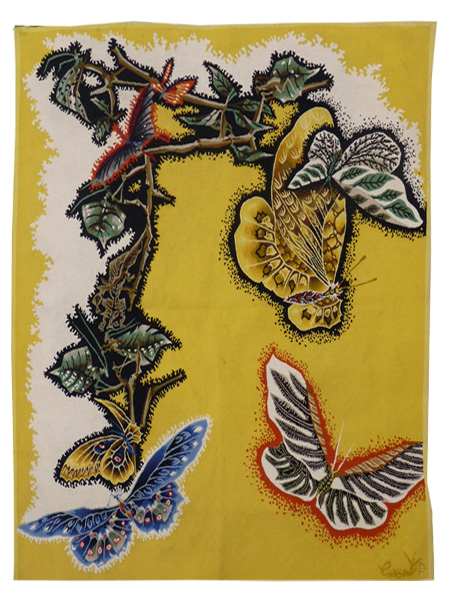

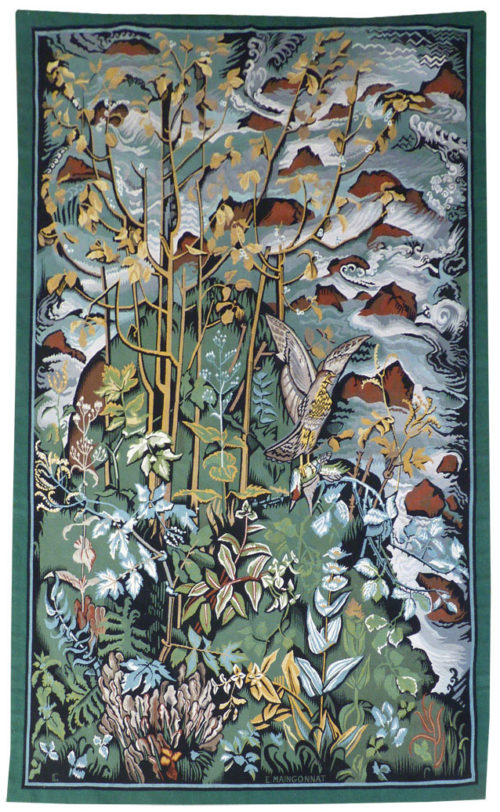

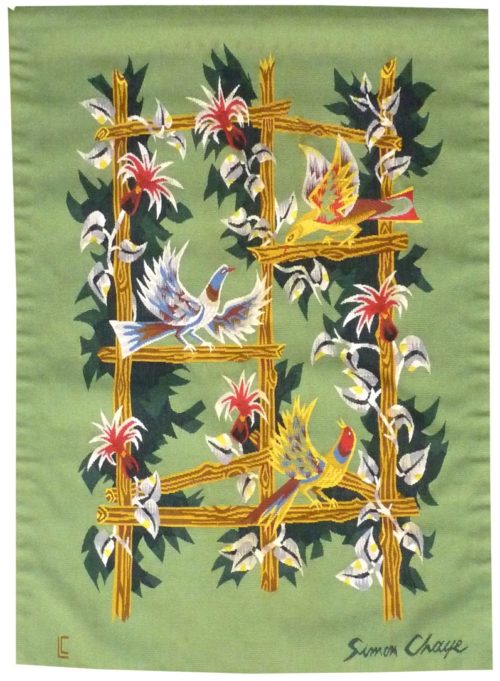

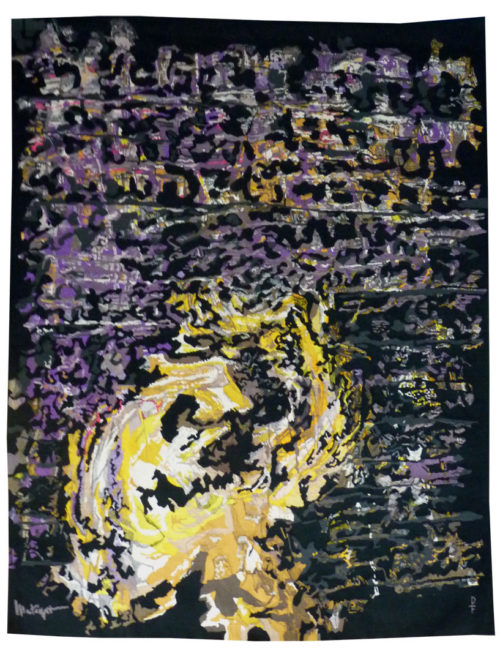

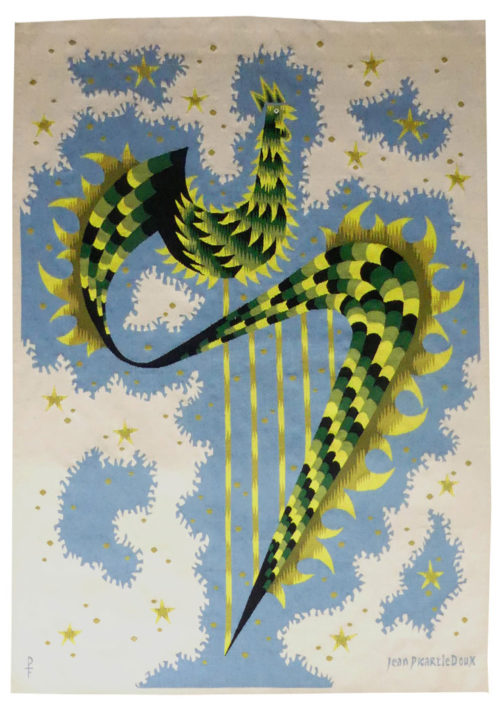

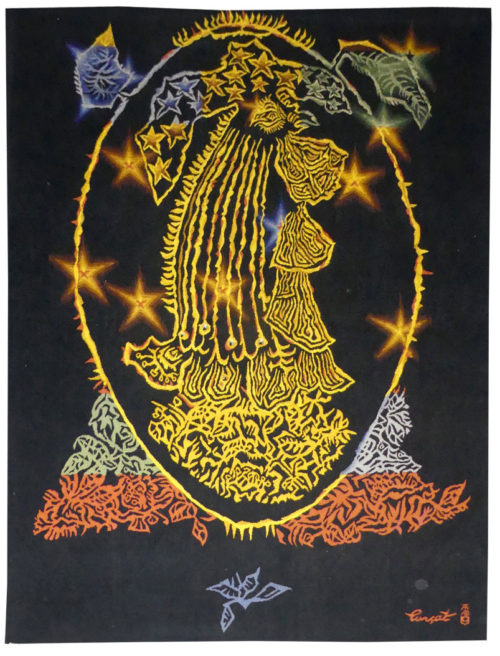

Son œuvre tissée témoigne d’un art d’imagier spécifiquement décoratif, dans une iconographie symbolique très personnelle, cosmogonique (soleil, planètes, zodiaque, 4 éléments…), végétale stylisée, animale (boucs, coqs, papillons, chimères…), se détachent sur un fond sans perspective (volontairement éloigné de la peinture), et destinée, dans ses cartons les plus ambitieux, à faire partager une vision à la fois poétique (il émaille d’ailleurs parfois ces tapisseries de citations) et philosophique (les grands thèmes sont abordés dès la guerre : la liberté, la résistance, la fraternité, la vérité… ) et dont le point culminant sera le « Chant du Monde » ( Musée Jean Lurçat, ancien hôpital Saint-Jean, Angers) , inachevé à sa mort.

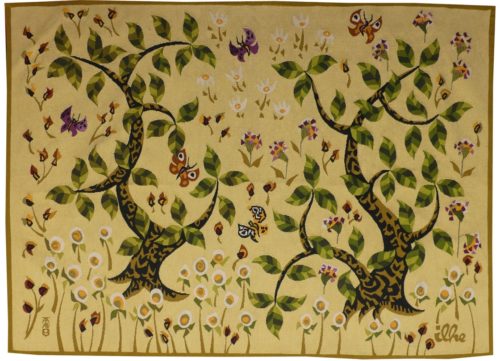

Spectaculaire carton (27 m² !) et exceptionnelle commande privée destinée à un endroit particulier (le hall d’une habitation) des dernières années de Lurçat, où il réunit une fourmillante profusion de ses motifs habituels : soleil, étoiles, papillons, mais aussi, plus rares, tortue, chat,… La correspondance entre l’artiste et son commanditaire témoigne de sa disponibilité (à une époque où Lurçat, au faîte de sa gloire, est constamment sollicité, et où il se consacre au « Chant du Monde »), et de la richesse de sa réflexion, argumentée, en réponse à la commande : l’autoproclamé « docteur en lainages » préconise le fond jaune (et récuse le noir, « trop solennel pour un hall habité par un tout jeune ménage »), « le mur couvert de bout à bout… » solution royale »dans la grande tradition de la tapisserie »,… On le voit, le commanditaire ne trouva rien à redire à ces préconisations.

Provenance :

Collection particulière, Lyon (copie de la correspondance entre Lurçat, les ateliers Tabard, et le commanditaire seront remis à l’acquéreur).

Bibliographie :

Cat. Expo. Jean Lurçat, Tapisseries nouvelles, Maison de la pensée Française, 1956

Cat. Expo. Lurçat, 10ans après, Musée d’Art moderne de la ville de Paris, 1976

Cat. Expo. Les domaines de Jean Lurçat, Angers, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, 1986

Cat. Expo. L’homme et ses lumières, Angers, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, 1992

Colloque Jean Lurçat et la renaissance de la tapisserie à Aubusson, Aubusson, Musée départemental de la Tapisserie, 1992

Cat. Expo. Jean Lurçat, Donation Simone Lurçat, Académie des Beaux-Arts, 2004

Jean Lurçat, le chant du Monde, Angers, 2007

Gérard Denizeau, Jean Lurçat, Liénart, 2013